| 社号 | 須佐神社 |

| 読み | すさ |

| 通称 | 千田神社 等 |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 和歌山県有田市千田 |

| 旧国郡 | 紀伊国有田郡千田村 |

| 御祭神 | 素戔嗚尊 |

| 社格 | 式内社、旧県社 |

| 例祭 | 10月14日 |

須佐神社の概要

和歌山県有田市千田に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、古くは非常に有力な神社だったようです。

江戸時代後期の地誌『紀伊続風土記』の引く社記によれば、当社の由緒について次のように記しています。

- 当社は元々は大和国吉野郡の「西川峯」(詳細不明)なる地に鎮座していた。

- 和銅六年(713年)にこの地に遷座した。

- 始めは社殿は西を向いていたが、海を往来する船が悉く転覆したため元明天皇の勅により今の南向きの社殿とした。

当社は天正七年(1579年)に織田信長から命を受けた豊臣秀吉が紀州を攻めた際に、神主が神宝や古文書などを森へ隠すなど神社を守るべく懸命に努めたものの、その甲斐もなく地頭が徹底的にこれらを探し出して滅却させたといい、残念ながら古い記録は残っていません。

上記の社記はその僅かな記憶の断片が辛うじて後世に記録されたものなのでしょう。

当社の由緒について

上記の社記によれば当社の神は元々は現在の奈良県吉野地方のどこかの山に鎮座していたようです。

当社の御祭神「素戔嗚(スサノオ)尊」は「イタケル」「オオヤツヒメ」「ツマツヒメ」の父にあたります。この三兄妹の神は全国に種を蒔いて青山と為したことが『日本書紀』に記されており、木の神として信仰されていることから、スサノオもまた木の神としての神格を帯びていたことが考えられます。

このことから、当初は木材の生産地である吉野地方の山奥において「木の神」「木材の神」として祀られたことが一説に考えられます。

特に木材は船の材料として非常に重要です。海を舞台に活躍する海人らが、船の材料たる木を守護するスサノオを、船や航海を守護する神としても信仰するようになったため後世に海の側である当地に遷したと推測することも可能でしょう。

一方で遷座当初は海の方(西側)を向いていたものの往来する船を転覆させたといい、航海の守護神とは真逆の神格を見せています。

同様に往来する船に害を為したために社殿の向きを変えたとする例は全国各地にあり、例えば兵庫県南あわじ市榎列上幡多に鎮座する「大和大國魂神社」はその代表例です。

同社は海人族との関連性も指摘されることから、海に関する神だからこそ海を安易に往来する人々に激しい祟りを為したと考えることも出来るかもしれません。

いずれにしても神の視線の先に害が及ぶとする信仰は根強く、これは海に限らず陸の場合でも、社前を通行する者に障りがあったために社殿の向きを変えたとする例は枚挙に暇がありません。

なお、当社の当初の遷座先は背後に聳える「中雄山」の山頂だったといい、現在も旧地であることを示す石碑が建っています。中腹である現在地への遷座の時期ははっきりしません。

当社とスサノオ

当社でスサノオを祀ることについて、上述のようにスサノオはイタケル、オオヤツヒメ、ツマツヒメを子としており、この三神はそれぞれ紀伊国名草郡の式内社「伊太祁曽神社」(和歌山市伊太祈曽に鎮座)、「大屋都比賣神社」(和歌山市宇田森に鎮座)、「都麻都比賣神社」(論社は和歌山市吉礼の「都麻津姫神社」、同市平尾の「都麻津姫神社」、同市祢宜の「高積神社」)に祀られています。

これら三社はいずれも名神大社であると共に、『続日本紀』大宝二年(702年)二月二十二日条には「伊太祈曽、大屋都比売、都麻都比売の三神社を分け遷す」と記しており元々は一体として祭祀されたことがわかります。

また「伊太祁曽神社」の社伝では現在地への遷座の年代を、当社の遷座の年代と同じ和銅六年(713年)としています。

さらに「伊太祁曽神社」の鎮座する伊太祈曽地区に隣接して当社の神戸があったようで、現在も伊太祈曽地区の西側に「口須佐」地区が、南西側に「奥須佐」地区があります。特に前者に鎮座する「須佐神社」は当社から勧請されたともいい、『紀伊国神名帳』にも記載されています。

このように紀伊国においてイタケル、オオヤツヒメ、ツマツヒメを祀る三社は重要な地位にあり、中でもイタケルを祀る「伊太祁曽神社」は当社と深い関わりが窺えます。

これを証するように、『紀伊続風土記』が引く『寛永記』によれば、天正年間(1573年~1592年)までは毎年九月初寅の日に「伊太祁曽神社」から当社へ神馬十二騎が出て神事が行われたとあり、両社の関係の深さを物語っています。

両社の祭神はまさに父子の関係にあたり、それぞれ離れた地に鎮座していながらも古くからこの父子関係が意識されて祀られてきたものと考えられます。

「伊太祁曽神社」の当初の鎮座地が社伝の通りに現在の「日前神宮・國懸神宮」の地だったとすれば、まさに紀ノ川の下流側に子神が、紀ノ川の上流側にあたる吉野地域に親神が鎮座していたことになり、木材の生産及び流通、加工といった一連の過程の起点と終点に父子の神がそれぞれ祀られたことになりましょう。

となれば当社、そして「伊太祁曽神社」はじめとする三社はまさに「木(紀伊)の国」の名に相応しい産業神として一体的に祭祀されたことが考えらるかもしれません。

紀伊と出雲の関係

スサノオは一般的には出雲国(現在の島根県東部)の神とされており、これを証するように『出雲国風土記』出雲国飯石郡須佐郷の条にスサノオが己の魂を鎮めて大須佐田・小須佐田を定めたのでその地を須佐と呼ぶ旨を記しています。

これに関連して出雲国飯石郡の式内社に「須佐神社」(島根県出雲市佐田町須佐に鎮座)があり、現在ではここがスサノオの本宮とされています。

スサノオの他にも出雲と紀伊の間に共通する地名や神社があることは古くから知られており、例えば「クマノ(熊野)」「イタテ(伊達 / 伊太弖)」「カタ(加太 / 加多)」「ハヤタマ(速玉)」など多くの例が挙げられます。

このことから出雲から紀伊へ人々が移住したのではないかとする説が有力誌されている一方で、松前健氏は『延喜式』神名帳では出雲の「須佐神社」が小社なのに対し当社が名神大社であることを指摘し、紀伊を拠点としていた海人らが瀬戸内海を回って出雲へ進出したのではないかと論じています。

そして出雲の「須佐神社」でなく当社こそがスサノオの本宮ではないかとも考察しています。

いずれが正しいかは現状では断じることができませんが、紀伊と出雲の共通点が偶然の産物とは考え難く、両者の間に何らかの繋がりがあったことは事実だったのでしょう。そしてこの両者を繋いだのが木の神を奉斎した海人だった可能性は高いと言えそうです。

「須佐氏」について

このように当社はスサノオを祀る神社として古くから祭祀されてきたと見られますが、一方で物部系の史書『先代旧事本紀』天孫本紀にニギハヤヒの十一世孫・物部真椋連公は「須佐連」の祖とあり、この物部系氏族の「須佐氏」が関連している可能性もあります。

「須佐氏」は当地を拠点とし当社を奉斎したことも考えられるものの、特にその痕跡も無いため殆ど議論の俎上に載ることはありません。

例え当地に「須佐氏」が居住し当社に関与していたとしても、「須佐」の地名・社名はやはりスサノオに求めるべきであり、当社が名神大社だったことからしても紀伊国におけるスサノオの重要な祭祀拠点だったことは揺るがないでしょう。

中世以降の当社

上記のように当社は天正年間の紀州攻めにより壊滅的な被害を受け、記録や神宝等も残っていません。

その後、紀州藩が浅野氏だった頃から社領や社殿の寄進が行われて復興され、後に徳川氏が入部してからも社殿が造営されるなど篤く崇敬されました。

現在の本殿は正徳元年(1711年)のもので、有田市指定文化財となっています。またほぼ同時期に奉納された太刀は国指定重要文化財となっています。

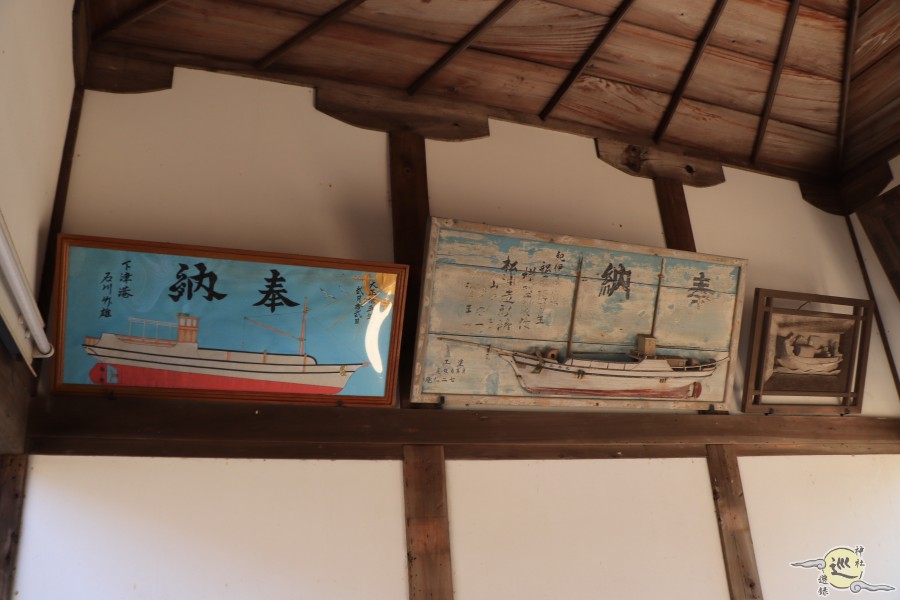

当社には船を描いた、或いは船の模型を取り付けた絵馬が多数奉納されており、現在も航海の神として海を舞台に生きる人々から厚い崇敬を受けてます。

境内の様子

当社境内の北方400mほど、千田地区の集落の北方にあるY字路の合流部に当社の大きな一の鳥居が北向きに建っています。

一の鳥居をくぐって南方へ進むと、当社の旧地であるという「中雄山」が見えてきます。

さらに南方へ進み、中雄山の北麓にあたるところに境内入口があります。

当社は中雄山の中腹に鎮座しているので長い石段が続きます。

石段を少し上って左側(北東側)に手水舎が建っています。

手水舎の向かい(南西側)には「儀式殿」と扁額の掲げられた本瓦葺の妻入入母屋造の建物が建っています。

その名の通りここで儀式等が行われるのでしょうが、社殿から遠く離れているため実際には参集殿のようなものかもしれません。

そこから少し石段を上ったところに二の鳥居が北西向きに建っています。

この石段の両脇に多数の境内社が鎮座しており、これらは後述することにして一旦先へと進みます。

石段をさらに上っていくと突き当りに真っ白な馬の像が建っています。

傍らに建つ石碑には「須佐駿馬 瑞光」と刻まれています。当社に奉納された神馬を象ったのでしょうか?

参道は白馬像のところで右側へ折れ、さらに石段が続いています。

この石段を上っていくとその上に三の鳥居が北向きに建ち、その奥には平らな空間が広がっています。

ここで一旦動線を離れ、社殿側とは逆方向を見ておきます。

この広い空間の南西側は自動車用の道路が麓から続いており、ここに神門が建っています。

神門は本瓦葺の平入切妻造で、形式としては薬医門。傍らには手水鉢が配置されています。

自動車での参拝客はこちらから当社へ参拝することになるのでしょう。

動線を戻ります。二の鳥居をくぐって左側(東側)に大きな割拝殿状の建物が西向きに建っています。当社では「絵馬堂」と呼ばれています。

形式は桟瓦葺の平入入母屋造で五間一戸の大規模な建築。

割拝殿状の構造とはいえ、本殿等の主要な社殿とは離れており、向きも大きく異なっているため、機能的には神門に近いものでしょう。

「絵馬堂」と呼ばれている通り、内部は多数の絵馬が掲げられています。

船を描いたり模型を取り付けたりした絵馬も多く、漁撈や航海に携わる人々から崇敬が篤いことが窺えます。

絵馬堂をくぐった様子。石畳がまっすぐ伸び、右側(南側)には多くの境内社群(後述)が、左側(北側)には社務所が配されています。

この石畳の参道を奥まで進み、左側(北側)へ曲がると当社の主要な社殿が南向きに並んでいます。

これらの中で真っ先に見える手前の建物は「鈴門」と呼ばれる当社独特の門です。形式は本瓦葺の平入切妻造の四脚門。

この門の特徴は大きな鈴の緒が設けられていることで、つまりこの門は参拝者が鈴を鳴らすためのものとなっています。

もちろん神門としての機能もありますが、このような鈴の緒専用の門はあまり類を見ない珍しいものです。

鈴門には桃を彫った扇形の扁額や桃を描いた提灯が掲げられています。この「夏桃」は当社の神紋であり象徴ともなっています。

一般にスサノオを祀る神社は祇園信仰の影響を受けて木瓜紋を神紋とすることが多いですが、そうでない紋を採用していることは当社が祇園信仰(=牛頭天王)とは異なるとはっきり示しているかのようにも感じられます。

神門の傍らに配置されている狛犬。珍しく身体ごと正面を向いたものとなっています。

鈴門をくぐってすぐ奥に拝殿および祝詞殿が接続して建っています。

手前側の拝殿は銅板葺の妻入入母屋造、後ろ側の祝詞殿は銅板葺の平入入母屋造となっています。

なお「祝詞殿」とは和歌山県内や奈良県南部の神社において幣殿に相当する建物のことを指すことが多いようです。

祝詞殿の後方に平唐門の中門が建ち、さらにその奥に銅板葺の一間社春日造の本殿が建っています。

この本殿は第五代紀州藩主の徳川吉宗の命により正徳元年(1711年)に造営されたもので、有田市指定文化財となっています。

瑞垣に遮られて見えにくいですが、本社本殿の右側(東側)に「皇大神宮社」が南向きに鎮座。

社殿は銅板葺の神明造のようです。

鈴門の右側(東側)には桟瓦葺の平入入母屋造の建物があり、これは「釜殿」と呼ばれています。

壁の無い拭き放ちの構造となっており、内部には釜が据えられ、ブロック塀で簡易な竈を作り火をかけられる構造になっています。

恐らく神事に用いられるのでしょう。類似の建物は近隣の神社でも見られます。

釜殿の右側(南側)、石畳の突き当りとなるところに桟瓦葺の平入入母屋造の「神楽殿」が建っています。

こちらも神事に用いられるのでしょう。このように当社では神事で用いるための建物が豊富に揃っています。

社殿周辺(石畳沿い)の境内社等

上述の通り、絵馬堂から社殿にかけての参道沿いの南側に多数の境内社が北向きに配されています。

ここではこれらを順に紹介していきます。

これらの内、最も社殿に近い側(東側)にある岩盤下に「夫婦白鹿」と刻まれた石碑が建ち、賽銭箱も設けられています。

そしてその岩盤の上には二頭の白鹿の像が配置されています。どのような謂われがあるのかは不明。

夫婦白鹿の右側(西側)に「稲荷社」が鎮座。

朱鳥居が建ち、奥に銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

稲荷社の右側(西側)に玉垣の設けられた大きな基壇があり、ここに三社の境内社が鎮座しています。

これらの内、最も左側(東側)に「住吉社」が鎮座。社殿は銅板葺の一間社流造。

住吉社の右側(西側)に「厳島社」が鎮座。

社殿は銅板葺の一間社春日造。

厳島社の右側(西側)に「神光谷社」が鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

神光谷社の右側(西側)に桟瓦葺の平入切妻造の覆屋があり、内部には二基の灯籠が納められています。

この灯籠はかなり新しいものと思われ、特に貴重なものとも考えにくく、何故覆屋に納められているかは不明。

灯籠の覆屋の右側(西側)に桟瓦葺の平入切妻造の「神馬舎」があり、内部には神馬の像が安置されています。

石段途中にあった「瑞光」とは毛並みがかなり異なっており、また別の馬のようです。

どういうわけか当社にはやたら白い動物の像が多く配されています。

石段沿いの境内社

上述のように境内入口から伸びる石段沿いにも多数の境内社が鎮座しており、ここでは境内入口側から順に紹介していきます。

まず、二の鳥居の左側(北東側)に「子安社」が南西向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

二の鳥居をくぐって少し石段を上ったところに踊り場があり、その左側(北東側)に「金比羅社」が南西向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

金毘羅社の向かい側、踊り場の南西側には二社の境内社が北東向きに建っています。

これら二社と金毘羅社は向かい合うようにして鎮座していることになります。

これら二社の内、左側(南東側)に「湊川社」が鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

湊川社の右側(北西側)に「南龍社」が鎮座。

社殿は檜皮葺の一間社春日造に軒唐破風の付いたもの。当社の境内社の中で最も豪奢な社殿となっています。

さらに石段を上り、駿馬「瑞光」像の少し手前の左側(南東側)に「伊太祁曽神社遥拝所」があります。

桟瓦葺の平入切妻造の覆屋が建ち、板葺の流見世棚造の社殿が納められています。遥拝所とは言いつつも境内社としての体裁を整えたものとなっています。

和歌山市伊太祈曽に鎮座する「伊太祁曽神社」を遥拝するもので、ここでも当社の祭神の子神「五十猛命」を祀る同社との深い関係性が窺えます。

元宮跡(旧地)

鈴門の手前側、当社境内の南東端から「中雄山」の山頂へ至る登山道が伸びています。

中雄山の山頂は当社の旧地と言われており、この登山道から登拝することができます。

当然ながら山頂までの道は本格的な登山道となっています。

途中滑りやすい箇所もあり、然るべき装備を用意しておいた方が良いでしょう。

登山道の途中、振り返ると北方の景色が開け、有田川下流域の平野を見渡すことができます。

対岸の山の斜面はみかん畑となっており、有名な「有田みかん」の産地となっています。

さらに道を進んでいくと山頂へと至り、そこには当社の元宮跡(旧地)であることを示す石碑が建っています。

石碑の手前には二本の木が立っており注連縄が掛けられています。

麓から山頂へは健脚ならば15分ほど。

山頂からの景色もまた絶景です。こちらは北東方向の景色が開け、やはり眼前の山々はみかん畑となっています。

訪れたのは夏でしたが、初冬の頃には多くの果実がたわわに実ることでしょう。

登山道から戻ってきたところ。登山道を下りきる少し手前あたりでは当社社殿の全体を見渡すことができます。

御朱印

由緒

案内板

須佐神社

案内板

国指定重要文化財

因州住景長拵糸巻太刀

身長六八・二cm 反り一・八cm

地図

関係する寺社等

-

伊太祁曽神社 (和歌山県和歌山市伊太祈曽)

社号 伊太祁曽神社 読み いたきそ 通称 山東宮 等 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市伊太祈曽 旧国郡 紀伊国名草郡伊太祁曽村 御祭神 五十猛命 社格 式内社、旧官幣中社、紀伊国一宮 例祭 10月15 ...

続きを見る

-

須佐神社 (和歌山県和歌山市口須佐)

社号 須佐神社 読み すさ 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市口須佐 旧国郡 紀伊国名草郡口須佐村 御祭神 須佐之男尊 社格 例祭 須佐神社の概要 和歌山県和歌山市口須佐に鎮座する神 ...

続きを見る