みんなお守りでも買おうとしてたのかな?

神社仏閣の「御朱印」

「御朱印」とは

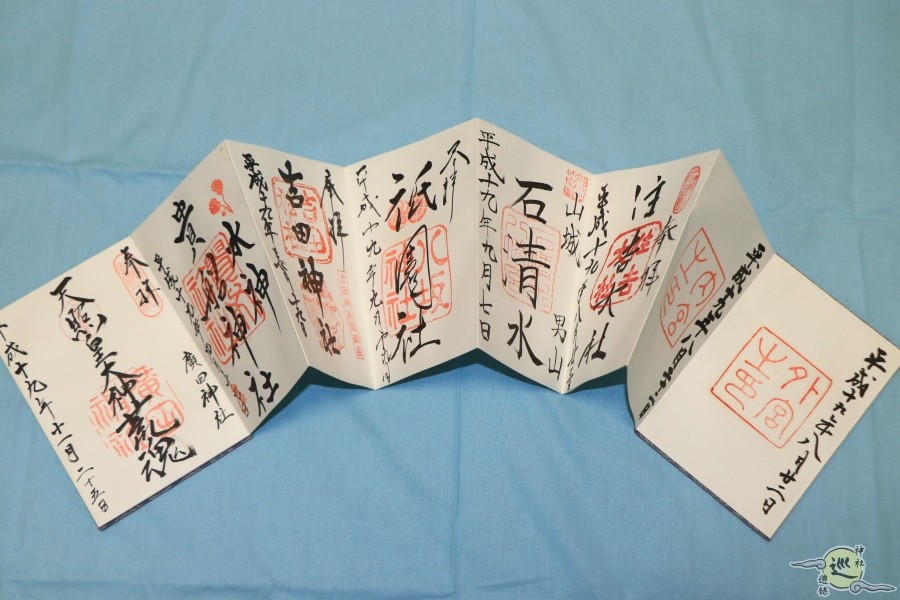

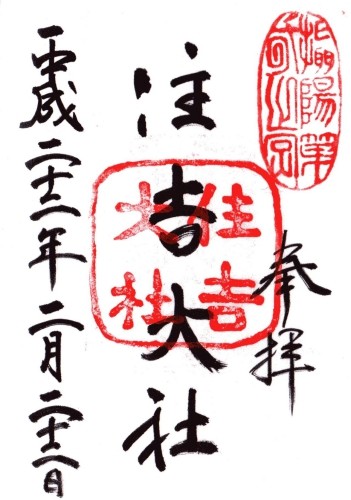

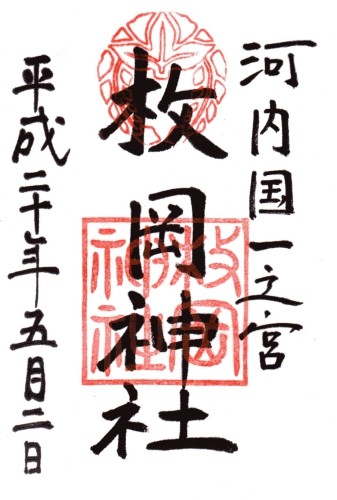

そしてそこに神社や寺院の号や神仏の名前、参拝日などを筆で墨書するのが「御朱印」の一般的なスタイルね。

住吉大社の御朱印 住吉大社の御朱印 |  高津宮の御朱印 高津宮の御朱印 |  枚岡神社の御朱印 枚岡神社の御朱印 |

基本的には折り目で挟まれた1ページ分に御朱印を押してもらうんだけど、たまに2ページ分にまたがる大きな御朱印を押すような寺社もあるのよ。

でも蛇腹状の構造にすることで参拝の思い出が一続きになるという利点があるわ。絵巻物みたいなイメージね。

「御朱印帳は両面とも使うべきか」ってのは結構あちこちで見かける議論だったりするわ。

このサイトの主は、両面使う場合は表面と裏面の間にクリアファイルを切って作った下敷きを入れてるとか言ってたわ。

逆に「この御朱印帳は八幡系の神社のみ」みたいに敢えて自分なりにルールを課すのも悪くないと思うの。

石清水八幡宮の御朱印帳

石清水八幡宮の御朱印帳

御朱印の歴史

その証として印章や墨書をもらったのが「納経」よ。

江戸時代以前の日本は六十六の令制国に分かれていたんだけど、そのそれぞれの国の代表的な霊場、つまり有力な寺院とか一宮とかを巡拝して全国を行脚した人たちのことよ。

訪れた寺社にお経を納めて、その証として納経帳に「納経」をもらっていたのよ。

こうなると「納経」のハードルがだいぶ下がって、六十六部だけじゃなく一般の庶民も各地の霊場に足を運んで「納経」をもらうようになっていったのよ。

ただ、「納経」が「御朱印」と呼ばれるようになったのはかなり最近で、昭和に入ってからみたいね。

この流れで「御朱印」を集めることも結構なブームになったみたいよ。

令和への改元の初日には数時間待ちにもなったと大きく話題になったわね。

まとめ - 結局「御朱印」は何のため?

それが大衆化して現在見るような形になっていったの。

でも一方で、積極的に信仰的な価値を見出してきたというような大仰なものでもなかったのよ。

参拝した記念と捉えるか、神様仏様の写しであり大変ありがたいものと捉えるか。

私は色んな捉え方があって良いと思うわ。

やはり一番良いのは、御朱印を見返したときに、「良い参拝だったなぁ」って心から思えることじゃないかしら。

-

御朱印一覧

オリジナル御朱印帳 全国一の宮御朱印帳 住吉大社 梅宮大社 賀茂御祖神社 大神神社 丹生都比売神社 御朱印 大阪府の神社 住吉大社 大海神社 生根神社 大依羅神社 止止呂支 ...

続きを見る

住吉大社の御朱印帳

住吉大社の御朱印帳