| 社号 | 国中神社 |

| 読み | くになか |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 天神、大蛇宮 等 |

| 鎮座地 | 大阪府四條畷市清滝中町 |

| 旧国郡 | 河内国讃良郡中野村 |

| 御祭神 | 国常立命、天照皇大神、猿田彦大神、菅原道真 |

| 社格 | 式内社 |

| 例祭 | 10月16日 |

式内社

国中神社の概要

大阪府四條畷市清滝中町に鎮座する式内社です。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。

江戸時代には「天神」と呼ばれ「菅原道真公」を祀っていました。

菅原道真公を合祀したのは寛永年間と伝えられており、「国常立命」が本来の御祭神と言われています。

ただ、国常立命は天地開闢の際に生まれた観念的な神であり、一般にあまり神社の祭神として祀られることはないため、こちらも創建当初からの祭神であるかはやや疑問があります。

これに対して、社名から推して河内国の中心として国魂を祀ったとも考えられるかもしれません。

しかし当地を含む旧・讃良郡は国府から遠く、また草香江(古代河内湖)のために平野部の乏しい地だったと思われ、国魂を祀るに相応しい地とは考えにくいように思われます。

とはいえ当地は奈良時代に行基が開いたとも言われる清滝街道に面する交通上の要所であり、例えば土着の氏族が神を祀るには良い地だったのかもしれません。

当社は別名「大蛇宮」とも呼ばれていました。

これについての由縁は不明ですが、近世に大和郡山の藩士が当社の前で縁者の葬列を通そうとした際、社殿近くから大蛇が現れ通行を妨げたという伝承があり、これに因むとも言われています。

古くから龍蛇の類を祀っていたことを示唆するもので、或いは開墾に必要な水を社前の清滝川に求め、これを司る水神として祀られたのが当社の原初だったのかもしれません。

境内の様子

一の鳥居は境内の西方100mほどの道路脇に西向きに建っています。

一の鳥居から道を進んでいくと左側(北側)の崖に石段があり、ここが境内入口となります。

当社は川沿いの丘の上に鎮座していることがわかります。

石段の上に二の鳥居が南向きにが建っており、その先は社殿等の建つ広い空間となっています。

二の鳥居の両脇に配置されている狛犬。やや古そうなものです。

二の鳥居をくぐって左側(西側)に手水舎が建っています。

二の鳥居をくぐって正面奥に真新しい社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入切妻造に千鳥破風と唐破風の向拝が付いたもの。

拝殿前に配置されている狛犬は花崗岩製の新しいもの。

拝殿後方に建つ本殿は銅板葺の流造で、幣殿によって拝殿と接続した権現造のような形となっています。

本社社殿の右奥(北東)に境内社が南向きに鎮座。

この境内社は五社の相殿となっており、次の神社を合祀しています。

- 「両宮社」(祭神「天照皇大神」「豊受大神」)

- 「三神社」(祭神「八幡大神」「天照皇大神」「春日大神」)

- 「稲荷社」(祭神「稲倉大神」)

- 「八坂社(祇園社)」(祭神「素盞嗚尊」)

- 「吉備社」(祭神「吉備大神」)

鳥居が建ち、奥に銅板葺・一間社流造の社殿が建っています。

境内の東側は木々が乏しく異様に広々とした空間になっています。

境内の東側の奥に、覆屋の中に砂岩製の牛の石像が置かれています。

かつて当社が「天神」と呼ばれ「菅原道真公」を祀っていたことを示すもの。

古い灯籠も境内の東側の隅に並べて置かれています。

この灯籠群の奥に石祠も祀られていました。社名・祭神は不明。

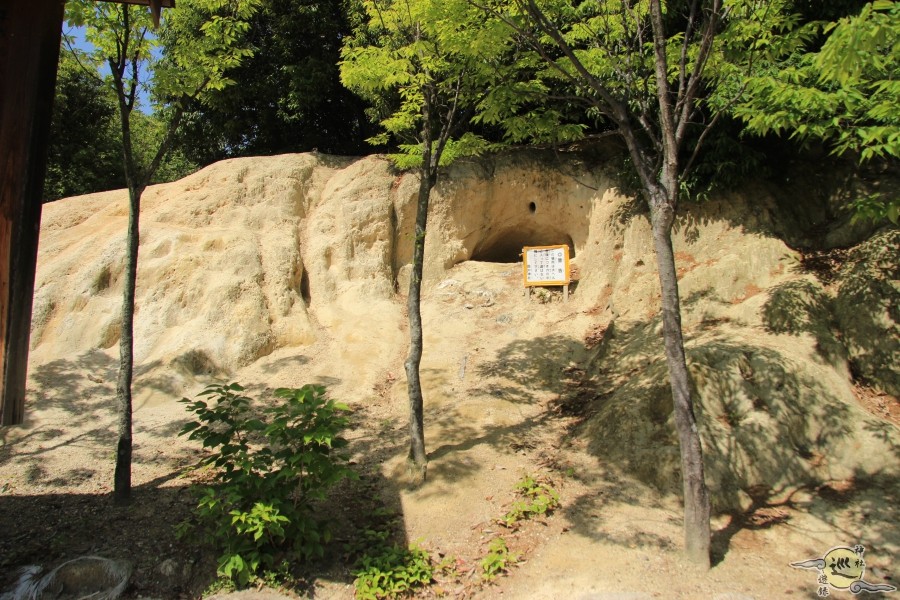

境内に砂地の露出した崖があり、そこに洞穴状の穴があるのが気になります。

当社は「大蛇宮」とも呼ばれていたこともあり、龍蛇の類が潜んでそうな気配があります。

境内の崖下に手水鉢と立石があり、この立石は古墳の石棺蓋です。正法寺なる寺の近くにあった「双子塚」から出土したと伝えられています。

いずれも具体的な場所は不明。

案内板

神社の前を流れる「清滝川」。

この川の水神を祀っていたとしてもおかしくないような立地であるように思われ、或いは「大蛇宮」の称とも関係しているかもしれません。

由緒

案内板

式内 国中神社

『河内名所図会』

地図