| 社号 | 志紀長吉神社 |

| 読み | しきながよし |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 日陰大明神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原 |

| 旧国郡 | 河内国丹北郡長原村 |

| 御祭神 | 長江襲津彦命、事代主命 |

| 社格 | 式内社、旧郷社 |

| 例祭 | 10月15日 |

志紀長吉神社の概要

大阪府大阪市平野区長吉長原に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳では大社とあり、古くは有力な神社だったようです。

当社の創建は詳らかでありませんが、大同四年(809年)に平城天皇より「日蔭大明神」の神号を賜ったと伝えられています。

「日蔭大明神」と呼ばれた由縁は、当社の東方に繁茂していた「日蔭蔓(ひかげのかずら)」を大嘗会に奉っていたことによるとされています。

日蔭蔓は蔓とはいえシダ植物で、地面を這うようにして伸びることから蛇を連想させるものとも言われています。

記紀の天岩戸の段でアメノウズメが天岩戸の前で踊った際にこれを身に着け飾っていたともされており、また宮廷の大嘗祭・新嘗祭においても用いられる等、古くから神事に用いられる神聖な植物でした。現在も当社では日蔭蔓を神紋としています。

御祭神の「長江襲津彦(ナガエソツヒコ)命」は孝元天皇の孫であり武内宿禰の子で、「葛城襲津彦命」とも称される人物です。

大和葛城を拠点とした「葛城氏」の祖で、大和川を通して草香江(古代河内湖)と葛城を結ぶ中継地として葛城氏が当地に居住し祖神を祀ったことが一説に考えられます。

社名の「長吉」は本来は「ナガエ(=長江)」と読み、大和川を指したものとする説もあります。「長江」を名に冠した長江襲津彦命は、まさに葛城と河内湖との交通を制した人物だったことも考えられます。

一方、現在では全く痕跡がありませんが、古墳時代の当地付近は多くの古墳があったことが知られており、「長原古墳群」と呼ばれています。

墳丘どころか古墳を思わせるものが全く無い地でしたが、地下鉄谷町線の建設の際に行われた調査で200基以上もの古墳が検出されました。多くの埴輪が出土しており、特に船形埴輪は有名です。

古墳時代には草香江(古代河内湖)が内陸深くまで入り込んでいたと考えられ、当地にまで達して海外との玄関口としての機能を備えていたことが推測されます。つまり、長原古墳群を築いた人々がここから河内湖、瀬戸内海を通じて交易を行なっていたことが考えられます。

或いは「長江」とはこの奥まった草香江の入江を指していたのかもしれません。

このように見てくると、当地は非常に古くから人々の営みのあったことが見えてきます。

境内の様子

一の鳥居は境内から約200mほど南の地に南向きに建っています。

一の鳥居をくぐって道を進むと境内入口となる二の鳥居が南向きに建っています。

二の鳥居から先は石畳の参道が社殿へと真っすぐに伸びています。

鳥居をくぐって左側(西側)に手水舎があります。

参道の正面奥にRC造で白く塗られた社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入切妻造の正面に妻入の切妻造が差し込まれたような形になっています。

屋根に反りが無く、神明造にも似た形式です。

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製で、頭でっかちの特徴的な顔立ちをしています。

拝殿に掛けられた幕に「日蔭蔓」の神紋が施されています。概要にも記した通り当社の由緒に関わる馴染み深い植物です。

拝殿後方に建つ本殿も同じくRC造で、銅板葺の神明造となっています。

本社拝殿の左側(西側)に「琴平社」が東向きに鎮座。御祭神は「大物主命」。

鳥居が建ち、奥にRC造の銅板葺・一間社流造の社殿が建っています。

境内の左奥(北西)の隅に「稲荷社」が南向きに鎮座。御祭神は「宇迦之御魂大神」。

朱鳥居が二基並び、奥に銅板葺で朱塗りの一間社流造の社殿が建っています。

当社は真田信繁(幸村)と縁が深く、境内の至る所に六文銭の幟が掲げられ、また祈願用の奉納物ともなっています。

大坂夏の陣の際、真田信繁は当社に祈願し軍旗と刀剣を奉納しました。

刀剣は終戦時に没収されたものの軍旗は現在も社宝として伝えられています。

案内板

社宝 六文銭軍旗

当社付近には古墳時代の前期~後期に築造された「長原古墳群」がありましたが、開発される以前から既にその形跡はありませんでした。

公園の片隅に建っている石碑だけが僅かにかつて古墳群のあったことを示しています。

案内板

長原高廻り古墳群

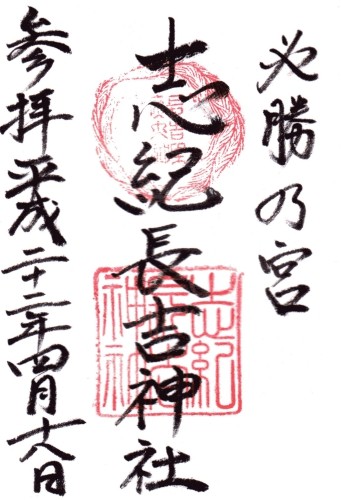

御朱印

由緒

案内板

志紀長吉神社

『河内名所図会』

地図