| 社号 | 伴林氏神社 |

| 読み | ともはやしのうじ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府藤井寺市林 |

| 旧国郡 | 河内国志紀郡林村 |

| 御祭神 | 高皇産霊神 、天押日命、道臣命 |

| 社格 | 式内社、旧府社 |

| 例祭 | 10月9日 |

式内社

伴林氏神社の概要

大阪府藤井寺市林に鎮座する式内社です。当社の地名「林」は『倭名類聚抄』河内国志紀郡の「拝志郷」の遺称と考えられます。

当社の創建は詳らかでありませんが、「大伴氏」の一族である「林氏」が祖神を祀ったのが当社であると考えられています。

『新撰姓氏録』河内国神別に、大伴宿禰の同祖で、室屋大連公の子、御物宿禰の後裔であるという「林宿禰」が登載されており、この氏族が当社を奉斎したものと思われます。

大伴氏の祖神である「天押日(アメノオシヒ)命」はタカミムスビの御子で、ニニギの降臨に随伴したと記紀に記されています。

また「道臣(ミチオミ)命」はアメノオシヒの孫にあたり、神武天皇の東征にあたり先鋒を務め警護にあたりました。

こうして神代や上古において軍事的に活躍した神・人物の子孫である「大伴氏」は物部氏と共に軍事氏族であったとされています。

中河内に強力な勢力圏を築いた物部氏と異なり、大伴氏は各地に点々と拠点を持っていたようで、当社や前述の「降幡神社」の他、道臣命が大和国高市郡に宅地を与えられたこと、大伴金村が摂津国住吉に館を持っていたこと、その他多くの地で大伴氏の居住したこと等が史料から確認できます。

大友氏の本貫は金村の居館があった摂津国住吉郡だったとも言われていますが、数少ない大伴氏関係の式内社の鎮座する当地は大伴氏にとって極めて重要な拠点の一つだったのでしょう。

一方、『三代実録』の貞観十五年(873年)十二月二十日条に見える河内国の「天押日命神」は当社であるとする説がありますが、河南町山城に鎮座していた「降幡神社」だとする説もあります。

その六年前、貞観九年(867年)二月二十六日条には「志紀郡林氏神」が見え、こちらは当社と見て間違いないでしょう。少なくともそれ以前から当社が存在していたと考えられます。

当社は戦前に神武天皇の先鋒を務めた「ミチオミ」を祀る唯一の神社として注目を浴び、「西の靖国神社」とも称されたようです。

社格は府社に昇格され、社殿は大幅に整備されてまるで官幣大社のような仰々しい出で立ちとなっています。

なお、「ミチオミ」を祀る神社は当社の他にも大阪府堺市西区草部の「日部神社」、和歌山県和歌山市片岡町の「刺田比古神社」などがあります。

その中で敢えて当社が持ち上げられたのは政治家や軍人の様々な働きかけがあったからのようですが、こうしたこともひっくるめて当社の歴史であると言えるものでしょう。

境内の様子

境内入口。南向きに鳥居が建っています。

住宅地の中にありますが、非常に広い敷地を有しています。

鳥居をくぐると左側(西側)に手水舎があります。この手水舎は「靖国神社」から移築されたもののようです。

鳥居から社殿前まで石畳がまっすぐ伸びており、正面奥に社殿が南向きに並んでいます。

社殿は非常に大規模なもので、戦前に「西の靖国神社」と注目を集めたことから破格の扱いを受け、官幣社と同等の造り・規模となっています。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造に千鳥破風と向拝が付いたもの。

拝殿後方に本殿が建っていますがよく見えません。航空写真から確認する限りでは銅板葺の妻入切妻造のようです。

拝殿前に配置されている狛犬は真新しいもの。ライオンのような立派なたてがみです。

本社社殿の左側(西側)に境内社の「若宮」が南向きに鎮座。

瑞垣の奥に立地しており、銅板葺の神明造の社殿が建っています。

社殿は大きく境内も非常に広いですが、解放的な空間が広がっておりやや殺風景な印象もあります。

戦前に注目を集めた当社も時代が変わると静寂が戻り、再び地域の氏神として新たに歩み始めたことと想像します。

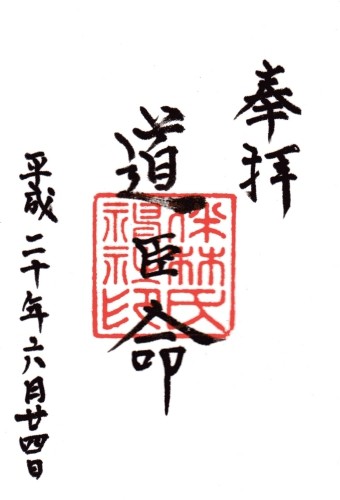

御朱印

由緒

石碑

式内社 伴林氏神社

『河内名所図会』

地図

関係する寺社等

-

住吉大伴神社 (京都府京都市右京区龍安寺住吉町)

社号 住吉大伴神社 読み すみよしおおとも 通称 旧呼称 鎮座地 京都府京都市右京区龍安寺住吉町 旧国郡 山城国葛野郡谷口村 御祭神 住吉三神、大伴祖神、天押日命、道臣命 社格 式内論社 例祭 10月 ...

続きを見る

-

刺田比古神社 (和歌山県和歌山市片岡町)

社号 刺田比古神社 読み さすたひこ 通称 岡の宮 等 旧呼称 岡宮、九頭明神、国津明神 等 鎮座地 和歌山県和歌山市片岡町 旧国郡 紀伊国名草郡岡 御祭神 道臣命、大伴佐氐比古命 社格 式内社、旧県 ...

続きを見る