| 社号 | 誉田八幡宮 |

| 読み | こんだはちまんぐう |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府羽曳野市誉田 |

| 旧国郡 | 河内国古市郡誉田村 |

| 御祭神 | 応神天皇 |

| 社格 | 旧府社 |

| 例祭 | 9月15日 |

誉田八幡宮の概要

大阪府羽曳野市誉田に鎮座する神社です。古市古墳群で最大、全国でも二番目の規模の古墳である「誉田御廟山古墳」のすぐ南に立地しています。

「誉田御廟山古墳」は「応神天皇」の陵であり、当社は応神天皇の廟所とされています。

社伝によれば、欽明天皇の御代に応神天皇陵の前に社を営み、平安時代に後冷泉天皇によって南に一町(約109m)ほど離れた現在地へと遷され社殿が造り替えられたと伝えられています。

応神天皇が八幡神の一柱であることから「最古の八幡宮」と称されることもありますが、『延喜式』神名帳には記載されておらず国史にも見えないため、実際にいつ頃当社が創建されたのかははっきりしません。

中世以降は源氏が氏神として、また武神として八幡神を祀るようになったことから当社も八幡信仰の神社として厚く保護を受け、多くの武士からも武神として厚く崇敬を受けたようです。

源頼朝の寄進と伝えられる神輿が現存し国宝に指定されている他、鎌倉時代の剣や太刀、鞍、能楽面、室町時代に作成された「誉田宗廟縁起」や「神功皇后縁起」といった絵巻など、数多くの文化財が伝えられており多くが国指定重要文化財となっています。

これらの文化財から中世の権力者がいかに当社を厚く崇敬していたかが窺われます。

戦国時代には度々戦火に罹りましたが、豊臣秀頼によって拝殿が造営され、途中で中断するも後に江戸幕府により保護を受け社殿が整備されました。

当社は式内社でないとはいえ、古墳の被葬者と神社の祭神が一体となって古くから信仰された数少ない神社です。

中世の武士に広く信仰された八幡神の一翼である応神天皇だからこそ、その陵墓が“聖地”と見なされ廟として整備されたのでしょう。

當宗神社

誉田八幡宮の境内に式内社の「當宗(マサムネ)神社」が鎮座しています。御祭神は「素盞鳴命」。『延喜式』神名帳に大社とあり、今では考えにくいですが古くは有力な神社だったようです。

創建・由緒は詳らかでありませんが、『新撰姓氏録』左京諸蕃及び河内国諸蕃に漢献帝の四世孫、山陽公を出自とする「当宗忌寸」が登載されており、河内国の当宗忌寸が祖神を祀ったと考えられます。

当社に関しては不明な部分が多いですが、一説に当社が大社に列せられたのは宇多天皇の母方の祖母が当宗氏の出身だったため血縁関係から重視されたからとも言われています。

いずれにしても後には衰退したようで、誉田八幡宮の近くの一画に鎮座していたのを明治四十年(1907年)に同社境内に遷座されました。

境内の様子

当社は「東高野街道」と称される河内国の東部を南北に結ぶ古い街道に面して鎮座しています。

入口は東向きで、注連柱が立ち、左右には街道に沿って塀が続いています。

境内はとても広く、入口から社殿まで真っすぐに石畳の参道が伸び、その途中に鳥居が東向きに建っています。

鳥居をくぐると左側(南側)に手水舎があります。

参道の正面奥に社殿が東向きに並んでいます。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造に唐破風の向拝の付いた割拝殿で、桁行十一間にもなる極めて大規模なものとなっています。

この拝殿は特に文化財に指定されていませんが、豊臣秀頼の命で造営されたもので、途中で大坂の陣が発生したため放置されたものの、後に徳川家光によって工事が再開され寛永年間(1624年~1644年)に竣工したと言われています。

案内板

誉田八幡宮拝殿

拝殿前に配置されている狛犬は花崗岩製の真新しいもの。

拝殿後方、中門および瑞垣の奥に本殿が建っていますが、立入不可なのでよく見えません。銅板葺の平入入母屋造でしょうか。

拝殿と対照的にピカピカの新しい建築となっています。

境内社等

道を戻り、参道途中の左側(南側)に「安産社」が東向きに鎮座。

玉垣に囲まれて銅板葺の流見世棚造の社殿が建っています。

社伝によれば、神功皇后が出産の際、槐(えんじゅ)の木で産屋を造ったところ安産で応神天皇が誕生したとされ、当社の槐は「安産木」と呼ばれ出産の難を除くものとして信仰されています。

参道途中の右側(北側)に「恵比須社」が南向きに鎮座。

鳥居が建ち、拝所の奥に銅板葺の神明造の社殿が建っています。エビス神を祀る神社に神明造はやや珍しく感じられます。

同じく参道の北側、恵比須社の左側(西側)に「姫待稲荷社」が南向きに鎮座。

三基の鳥居が建ち、奥に本瓦葺の妻入入母屋造の社殿が建っています。

姫待稲荷社の左側(西側)に隣接して石碑に「多宝塔」とある石造物がありますが、見たところ層塔の残欠のように思えます。

かなり古いもののようで、状態はお世辞にも良いと言えません。

本社社殿の北側の空間は応神天皇陵とを繋ぐ通路となっています。

式内社「當宗神社」はこの通路に沿って東向きに鎮座しています。

社殿は銅板葺の流見世棚造。かつては大社に列していたものの現在はこのように小さな祠となっています。

明治四十年(1907年)に現在地に遷座されました。旧地については後述。

この通路の最奥部に「放生橋」と呼ばれる石橋が放生川に架かっており、その向こうに応神天皇陵の後円部が見えます。

放生橋の手前で柵が設けられており、ここまでしか立ち入ることができません。

放生橋は鎌倉時代に造られたと伝えられており、毎年秋祭りには神輿が橋を渡って応神天皇陵の周濠の畔まで運ばれて神事が行われます。

現在は応神天皇陵は宮内庁が管理しており、いかなる者であっても一切立入できませんが、江戸時代においては自由に立入が可能で、かつては神輿も陵の墳頂まで運ばれたと言われています。

とはいえこの橋の存在は、古墳のある空間と社殿の建つ空間が異なる世界であることの象徴と言えるでしょう。

近世以前の人々が古墳をどのように認識していたかを知る手がかりにもなるかもしれません。

案内板

放生橋

放生橋の先に塀があり、その向こうに応神天皇陵の周濠があります。

前述の通り今は陵に立入できませんが、江戸時代には立入自由で、墳頂には六角堂のような六角形の建物のあったことが『河内名所図会』の挿絵からわかります。

当社の境内はかなり開放的ですが、色とりどりの花が参拝者の目を楽しませてくれます。

境内の南側には四脚門の南大門があり、これは当社の神宮寺だった「長野山護国寺」の山門でした。「護国寺」は真言宗の寺院で、行基によって創建されたと伝えられています。

『河内名所図会』の挿絵に現在「恵比須社」等のあるところに「護国寺」の本堂が描かれています。

本堂は南向きで、東向きの社殿と直交する形となります。このように神社と寺院が境内を共有し、互いの向きが直交する配置を「直交型」と当サイトでは分類しています。

「護国寺」は明治の神仏分離により廃寺となりましたが、山門の存在が往時の様子を想像させてくれます。

当社周辺の様子

南大門付近では古い屋敷が並んでおり、貴重な街並みが残っています。

境内の東側を南北に伸びる東高野街道も古い街道であるだけに歴史を感じる光景となっています。

当社入口から東高野街道を北へ100mほど、放生川を渡ったところに小さな空き地があり、ここにかつて上述の「當宗神社」が鎮座していたと伝えられています。

応神天皇陵こと古市古墳群の「誉田御廟山古墳」。

言わずと知れた、仁徳天皇陵(大仙陵古墳)に次ぐ全国第二位の規模の巨大古墳で、墳丘長425m、五世紀初頭に築造されたと考えられる前方後円墳です。

南側の後円部にある誉田八幡宮とは別に、他の宮内庁管理の古墳と同様、北側の前方部に拝所があります。

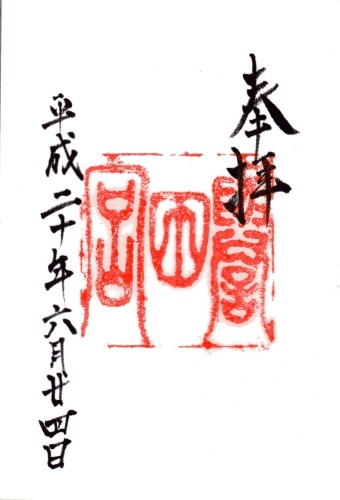

御朱印

由緒

案内板

誉田八幡宮

案内板

誉田八幡宮

『河内名所図会』

地図