| 社号 | 日部神社 |

| 読み | くさべ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 牛頭天王 等 |

| 鎮座地 | 大阪府堺市西区草部 |

| 旧国郡 | 和泉国大鳥郡草部村 |

| 御祭神 | 彦坐王、神武天皇、道臣命 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 | 10月5日 |

式内社

日部神社の概要

大阪府堺市西区草部に鎮座する式内社です。当地の地名「草部」は『倭名類聚抄』和泉国大鳥郡にある「草部郷」の遺称で、古い地名です。

当社の創建・由緒は詳らかでありませんが、当地に居住した「日下部氏」が祖神を祀ったのが当社の創建と考えられています。

関係する氏族として『新撰姓氏録』に次の氏族が登載されています。

- 山城国皇別「日下部宿禰」(開化天皇の皇子、彦坐命の後)

- 摂津国皇別「日下部宿禰」(開化天皇の皇子、彦坐命より出る)

- 河内国皇別「日下部連」(彦坐命の子、狭穂彦命の後)

- 河内国皇別「日下部」(日下部連同祖)

- 和泉国皇別「日下部首」(日下部宿禰同祖、彦坐命の後)

- 和泉国皇別「日下部」(日下部首同祖)

- 摂津国神別「日下部」(火闌降命の後)

- 摂津国神別「日下部」(神饒速日命の孫、比古由支命の後)

- 摂津国未定雑姓「日下部首」(天日和伎命の六世孫、保都禰命の後)

1.~6.と7.8.9.はそれぞれ別系統の氏族です。このように日下部氏はいくつかの系統のある謎の多い氏族で、この中で当社を奉斎したのは和泉国に居住した5.か6.の氏族である可能性が高いと考えられます。

現在の当社の御祭神は「彦坐王」「神武天皇」「道臣命」の三柱で、この内の「彦坐王」は上述の和泉国に居住し当社を奉斎した可能性が高い「日下部氏」の祖です。

『古事記』において神武天皇が上陸した「楯津=日下の蓼津」とは一般には草香江(古代河内湖)沿岸だった生駒山地の西麓と考えられていますが、本居宣長等の『古事記伝』等では当地に比定しています。当社に「神武天皇」を祀るのは恐らくこの縁によるものでしょう。

「道臣命」は神武天皇の先鋒を務めて案内したとされています。これも神武天皇に因むものと思われますが、道臣命は別名を「日臣命」ともいい、或いは当社の社名「日部」と関連付けられて祀られたのかもしれません。

当社は元は南方数百mの地にあった「御山古墳」の地に鎮座していましたが、明治四十四年(1911年)に「八坂神社」の鎮座していた現在地に遷座し主祭神として祀ったと伝えられています。

ただし、それより以前の江戸時代中期の地誌『和泉名所図会』の挿絵は明らかに現在地を「日部神社」としており、矛盾が生じています。

また『和泉名所図会』の当社の記事に牛頭天王と称した旨が書かれていることから、当時から既に「八坂神社」が式内社「日部神社」の論社とされていたのかもしれません。

後に比定の変更があった、もしくは『和泉名所図会』の誤謬である可能性も考えられますが、いずれにせよ比定に錯綜があったことが窺えます。

境内の様子

境内入口。一の鳥居が南向きに建ち、ここから参道が延びています。

鳥居脇に配置されている狛犬。花崗岩製です。

一の鳥居をくぐるとその先に二の鳥居が南向きに建っています。参道の左側(西側)には社務所。

さらに参道を進んでいくと本瓦葺・平入切妻造の四脚門の神門が建っており、この神門は江戸時代初期の建築で堺市指定有形文化財となっています。

神門の左右は塀が設けられ、奥の社殿の建つ空間とを完全に仕切っています。

また神門の前に桜の木があり、花の時期には非常に美しい光景を見せてくれます。

神門をくぐると右側(東側)に手水舎があります。

神門をくぐって正面奥に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造で千鳥破風と唐破風の向拝が付いたもの。この拝殿は当社に合祀された「菅原神社」のものを移築したものです。

先述のように神門で境内が仕切られており、神門手前の参道と神門奥の社殿の建つ空間は全く別世界といった印象を抱きます。

拝殿前に配置されている狛犬。こちらも花崗岩製です。

拝殿後方、塀に囲まれて建つ本殿は本瓦葺のやや変わった形式です。基本的には妻入の入母屋造ですが、前面は縋破風となっており、春日造的な要素が組み込まれています。

南北朝時代から室町時代にかけての頃に建立されたものと考えられ、貴重な建築として国指定重要文化財となっています。

社殿左側(西側)の神庫には当社に伝わる古い四角柱型の石灯籠が収められています。

正平二十四年(1369年)の銘があり、保存状態が良く、貴重な石造物としてこちらも国指定重要文化財となっています。

案内板

日部神社 石燈籠

本社社殿の右側(東側)には「祖霊社」が南向きに鎮座。

社殿は銅板葺の妻入切妻造に庇の付いたもので、春日造に似ているものの、屋根がまっすぐ、庇が独立しているなど異なる特徴を持っています。

当社の神門前の桜はとても美しく、一見の価値があります。お越しの際は春の参拝をオススメしたいところです。

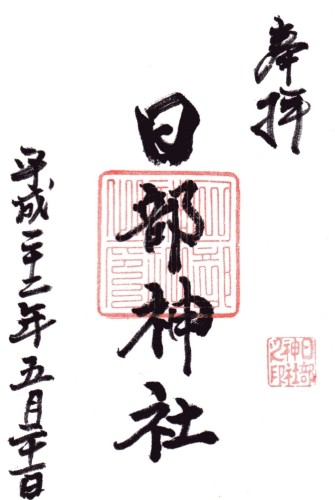

御朱印

由緒

案内板

日部神社

『和泉名所図会』

地図