| 社号 | 粒坐天照神社 |

| 読み | いいぼにますあまてらす |

| 通称 | 龍座神社 等 |

| 旧呼称 | 三社明神 等 |

| 鎮座地 | 兵庫県たつの市龍野町日山 |

| 旧国郡 | 播磨国揖西郡日山村 |

| 御祭神 | 天照国照彦火明神 |

| 社格 | 式内社、旧県社 |

| 例祭 | 10月スポーツの日の前日 |

粒坐天照神社の概要

兵庫県たつの市龍野町日山に鎮座する神社で、式内社「粒坐天照神社」の論社の一つです。

式内社「粒坐天照神社」は論社が非常に多いため、詳細は『延喜式』神名帳播磨國をご参照ください。

式内社「粒坐天照神社」は『延喜式』神名帳には大社に列せられ、古くは非常に有力な神社だったようです。当社でも「伊和神社」(宍粟市一宮町須行名)、「海神社」(神戸市垂水区宮本町)とともに播磨三大社であると言われています(古くからそのように言われていたかは不明)。

社伝によれば当社の由緒は次のように伝えられています。

- 推古天皇の御代、小神村(当地の西に隣接)に「伊福部連駁田彦(イオキベノムラジフジタヒコ)」なる長者が住んでおり、人格者として慕われていた。

- 駁田彦の家屋の裏によく繁った森があり、推古天皇二年(594年)の正月一日にこの森の上の的場山に異様に輝くものがあった。

- この輝くものは容姿端麗な童子となり、天照国照火明命の使いであると名乗り、天火明命の幸御魂をこの地に祀り社殿を造営するよう教えた。

- この童子が昇天すると後に稲穂が残されており、駁田彦が神を祀ることを誓いこの種を蒔くと一粒万倍になった。

- 以後、この地一帯は米粒を意味する「イヒボ(飯穂 / 粒 / 揖保)」と呼ばれるようになり、駁田彦が建立した神社は粒坐天照神社と称するようになった。

このように伊福部連駁田彦なる者が当社を造営した経緯を説明すると共に、当地の郡名「揖保」の地名説話となっています。

この「伊福部連駁田彦」なる人物は伊福部氏より出た人物と思われるものの他の史料には見えません。

伊福部氏については『新撰姓氏録』に次の氏族が登載されています。

- 左京神別「伊福部宿禰」(尾張連同祖 / 火明命の後)

- 山城国神別「伊福部」(同上(=火明命の後))

- 大和国神別「伊福部宿禰」(同上(=天火明命の子、天香山命の後))

- 大和国神別「伊福部連」(伊福部宿禰同祖)

このように火明命を祖とし、尾張氏と同系の氏族としています。

当社の御祭神「天照国照彦火明(アマテルクニテルヒコホアカリ)神」とは『日本書紀』に記される火明命の別名であり、当社は伊福部氏が祖神を祀ったものと見ることが出来ましょう。

現在の当社は社名の「天照」を「アマテラス」と読んでいるものの、これは天照大神でなく天照国照彦火明神を指すと見るべきで、読みも本来は「アマテル」だったことでしょう。

これに関連し、『延喜式』神名帳には畿内に「○○天照御魂神社」を名乗る神社を四社記載しており、当社との関係性が考えられます。

これら「天照御魂神」がどのような神であるかは不明です。古い太陽祭祀に基づくものとも思われる一方で、「新屋坐天照御魂神社」(大阪府茨木市西福井)および「鏡作坐天照御魂神社」(奈良県磯城郡田原本町八尾)では当社と同様に天照国照彦火明神を祀っており、やはり尾張系氏族との関連が考えられます。

また物部系の史書『先代旧事本紀』では尾張氏の祖であるホアカリと物部氏の祖であるニギハヤヒを同一視した「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」が登場しています。

これは尾張氏との連携を図った物部氏の政治的意図によるものと考えられるものの、「新屋坐天照御魂神社」では物部氏の祖が奉斎したと伝えられていることから、物部氏もまた「○○天照御魂神社」の祭祀に関わっていた可能性も考えられます。

因幡国を支配した伊福部氏の系図『因幡国伊福部臣古志』では物部氏の祖「櫛玉饒速日命」「可美真手命」等を祖としており、伊福部氏もまた尾張氏のみならず物部氏の一族とする伝承もあったようです。

従って「伊福部連駁田彦」なる人物の創建とする当社も背後に物部氏の影響があったのかもしれません。

谷川健一氏は伊福部氏について息吹に関する名であり、鞴を用いて風を起こし炉に送る様子を示したもので、製鉄に関係する氏族だったのではと推測しています。

或いは伊福部氏によって当地で製鉄が行われ、こうして生産された農具等によって開拓が行われ農地が拡大していった様子が当社の由緒に反映されているのかもしれません。

参考までに、『三代実録』貞観四年(862年)六月十五日条に、播磨国揖保郡の人である伊福貞を本姓の五百木部連に復した旨を記しており、揖保郡に伊福部氏(五百木部氏)が居住していたことは確実です。

一方、当社は揖保の語源について上記のように伝えていますが、『播磨国風土記』では全く異なる語源説話を載せています。

『播磨国風土記』(大意)

揖保(イヒボ)里は粒(イヒボ)山のあることによって名付けた。

粒丘と名付けたのは次の通りである。

天日槍(アメノヒボコ)命が朝鮮半島から渡来した際に宇頭川(※現在の揖保川に比定)に至り、葦原志挙乎命(アシハラシコヲ=伊和大神)に宿を乞うたので志挙乎命は海中に宿ることを許した。

その時、客神(=天日槍命)は剣で海水を掻きまわしてこれに宿った。客神の猛々しい様子を見た志挙乎命は先に国を占めようと思い、巡り上って粒丘に至った。ここで食事をした際、口から米粒が落ちたので粒丘と名付けた。

『播磨国風土記』では、特に西部地域の記事において、土着の神である伊和大神=葦原志挙乎命と外来の神である天日槍命との激しい抗争の様子が描かれていおり、揖保の語源説話となるこの記事はその発端を記したものとなります。

牧歌的な雰囲気の漂う当社の由緒とは対照的に、威力を見せつけた天日槍命に対抗すべく(米粒を落としてしまうほど)慌てて国占めを行った緊張感ある場面となっています。

なお、この粒丘は「中臣印達神社」(揖保町中臣)の鎮座する丘に比定されています。

当社の来歴について、当社は元は的場山の山頂近くに鎮座していたといい、現在もその跡地に「天津津祀神社」が鎮座しており祭祀が続けられています。

その後は社地の変遷が極めて複雑で、次のような経過をたどっています。

- 応永の乱(1399年)および嘉吉の乱(1441年)に兵火に罹ったため、現在の「古宮神社」(揖西町小神)の地に遷座。

- 文明三年(1471年)に社殿焼失のため現在地に遷座。

- 二年後の文明五年(1473年)に再び社殿焼失、「古宮神社」の地へ戻す。

- 天正九年(1581年)に再び現在地へ遷座。旧地は「古宮神社」と称し祭祀は継続。

その後の祭神についてもやや複雑で、まず天正十三年(1585年)に龍野城主の福島正則が氏神の熊野権現を中央に、八幡宮と春日社を相殿に祀って三社権現と称しました。

福島正則が国替えとなった際には熊野権現は新任地へと遷り、天照大神を中央に、八幡宮と春日社は引き続き相殿に祀って所謂「三社託宣」の形式で祭祀し、粒坐天照神社は末社となっていたと言われています。

ただし、式内社「粒坐天照神社」の論社が多いことからも分かる通り江戸時代には論社が諸説あり、むしろ江戸時代の記録で当社を式内社とする説は管見では見当たりません。

明治以降に当社が式内論社として有力視されたものと思われ、近代以降に社名を「粒坐天照神社」とし、社格も県社にまでなっています。

もし粒坐天照神社が末社となっていたのが事実なら江戸時代から式内社とする説があって然るべきで、当社が式内論社となったのは別の理由があったと考えるのが自然でしょう。

その理由ははっきりしないものの、或いは当地の地名「日山」が太陽祭祀の痕跡として「天照神社」に相応しいとされたのかもしれません。

上述のように当社は江戸時代には「三社託宣」形式で祀っており、現在の当社の読みが「アマテル」でなく「アマテラス」なのは恐らく天照大神を祀っていたことによるものなのでしょう。

式内社「粒坐天照神社」について確定的に断じることはできないものの、当社は複雑な経緯を辿りつつも古くからの信仰に基づく神社であることは間違いなさそうです。

境内の様子

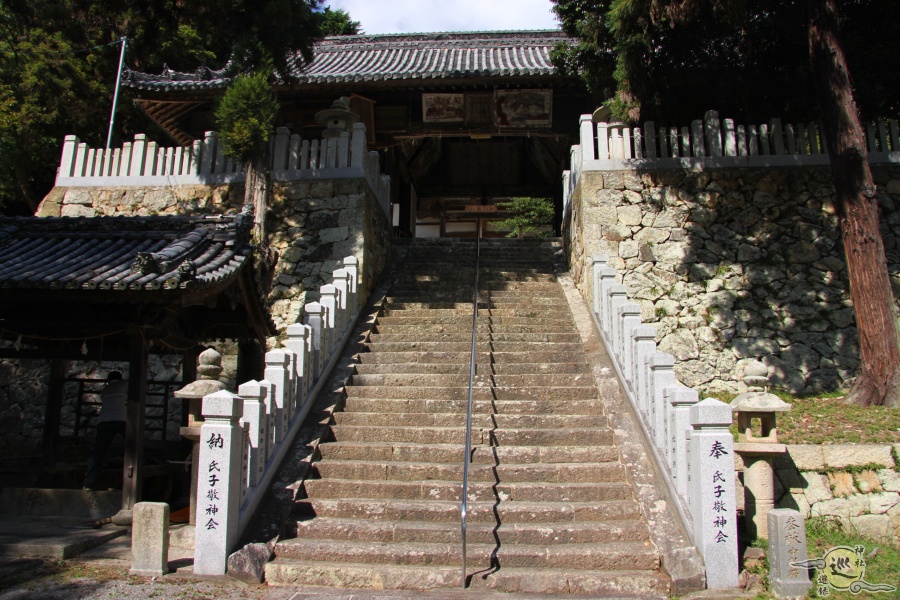

当社は的場山の南にある小さな丘、日山(白鷺山)の南麓に鎮座しています。

道に面して一の鳥居が南向きに建ち、石畳の参道を進んだ先に二の鳥居が南向きに建っています。

二の鳥居をくぐった様子。日山の斜面に当社境内が展開しており、複数の段で構成された石垣が築かれた立体的な境内となっています。

石垣の中央には石段が設けられ、社殿まで続いています。

石段を上っていくと石垣の一段目にあたる平らな空間に神門が南向きに建っています。

神門の形式は本瓦葺の平入入母屋造の八脚門。播磨国の神社は神門に随身像を安置する随身門の形を採ることが多く、当社でもかつてはそうだったのかもしれません。

神門をくぐるとさらに石段が続きます。

この石段下の左脇に手水舎が建っています。訪問時は清掃作業中だったため未記録。

この石段を上っていくと、石垣の二段目にあたる空間に社殿が南向きに並んでいます。

手前側に建つ大きな建物は割拝殿と見るべきでしょう。本瓦葺の平入入母屋造。桁行七間の大規模なもので、通路は広く取られています。

割拝殿の屋根裏には非常に多くの絵馬が掲げられています。

割拝殿をくぐってさらに石段を上ると、割拝殿とは別に拝殿が建っています。案内板の記述から推して幣殿或いは祝詞殿にあたるのかもしれません。

形式は銅板葺の妻入入母屋造に唐破風の庇の付いたもの。

鈴の緒と賽銭箱はこちらに設けられており、参拝者はここで参拝することになります。

拝殿前に配置されている狛犬。

割拝殿と拝殿(幣殿 or 祝詞殿?)を西側から引きで見た様子。見ての通り前後が非常に狭くなっており、全体像を撮るのは困難です。

拝殿後方、瑞垣に囲まれて建つ本殿は銅板葺の三間社入母屋造に向拝の付いたもの。ただし扉は一つとなっています。

社殿西側の境内社

当社には多くの境内社が鎮座しています。

まずは本社社殿の左側(西側)から見ていきましょう。二段構成の石垣が築かれており、ここに三棟の境内社があります。

石垣の一段目の右端(東側)には「厳島神社」が南向きに鎮座。御祭神は「市杵島姫命」。

社殿は本瓦葺の一間社流造。

厳島神社の後方、石垣の二段目に二棟の境内社が左右に並んでいます。

これらの内の左側(西側)、石段を上ってすぐ正面に「西二社」が南向きに鎮座。「琴平神社」(御祭神「大物主神」)と「瑜伽神社」(御祭神「手置帆負命」)の相殿となっています。

社殿は本瓦葺の平入切妻造の拝殿、および銅板葺の二間社流造の本殿で構成されています。

西二社の右側(東側)に隣接して「西五社」が南向きに鎮座。

次の五社の相殿となっています。

- 「住吉神社」(御祭神「上筒男命」「中筒男命」「底筒男命」)

- 「愛宕神社」(御祭神「火産巣日神」)

- 「恵美須神社」(御祭神「事代主命」)

- 「秋葉神社」(御祭神「火迦具土命」)

- 「稲荷神社」(御祭神「倉稲魂命」)

社殿は本瓦葺の五間社流造。

社殿東側の境内社

続いて本社社殿東側の境内社を見ていきます。

こちらの境内社は本社とはまた別に参道があり、本社の石段最下部の右側(東側)に鳥居が建ち、そこから石垣の端に沿って石段が伸び、その上にもう一基鳥居が建っています。

二基目の鳥居からさらに石段を上ると正面奥に「菅原神社」が南向きに鎮座。御祭神は「菅原道真命」「伊弉諾尊」「伊弉冊命」「八衢彦命」「八衢比売命」「保食神」。

社殿は本瓦葺の平入入母屋造に千鳥破風と軒唐破風の付いた拝殿と、本瓦葺の一間社入母屋造の本殿で構成されています。本殿の写真は失念。

菅原神社の左側(西側)に「大神宮」が南向きに鎮座。御祭神は「品陀和気命」「天照大御神」「天津児屋根命」。

社殿は銅板葺の平唐門形式の拝所と、銅板葺の神明造の本殿で構成されています。

大神宮の左側(西側)に「東三社」が南向きに鎮座。

次の三社の相殿となっています。

- 「薬司神社」(御祭神「少名毘古那命」「大名持命」)

- 「稲荷神社」(御祭神「倉稲魂命」)

- 「稲荷神社」(御祭神「倉稲魂命」)

稲荷神社は異なる二社が祀られているようです。

社殿は銅板葺の三間社入母屋造に軒唐破風付きの向拝と千鳥破風の付いたもので、覆屋に納められています。

菅原神社の右側(東側)に石段が伸びており、この上に鳥居が建ち、さらに石段を上ったところに「瑜伽神社」が鎮座。

社殿は本瓦葺の平入入母屋造の割拝殿と、本瓦葺の一間社入母屋造の本殿で構成されています。

御朱印

由緒

案内板

式内名神大社 粒坐天照神社

地図

関係する寺社等

-

古宮神社 (兵庫県たつの市揖西町小神)

社号 古宮神社 読み ふるみや 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県たつの市揖西町小神 旧国郡 播磨国揖西郡小神村 御祭神 天照国照彦火明命 社格 式内社 例祭 9月1日 式内社 播磨國揖保郡 粒坐天照神社【 ...

続きを見る

-

中臣印達神社 (兵庫県たつの市揖保町中臣)

社号 中臣印達神社 読み なかとみいたて 通称 旧呼称 雑王権現、蔵王権現、十二所権現 等 鎮座地 兵庫県たつの市揖保町中臣 旧国郡 播磨国揖西郡中陳村 御祭神 五十猛命 社格 式内社、旧県社 例祭 ...

続きを見る