| 社号 | 佐保神社 |

| 読み | さほ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 兵庫県加東市社 |

| 旧国郡 | 播磨国加東郡社村 |

| 御祭神 | 天児屋根命、天照大神、大己貴命 |

| 社格 | 式内論社、旧県社 |

| 例祭 | 10月16日 |

式内社

佐保神社の概要

兵庫県加東市社に鎮座する神社です。式内社「坂合神社」を当社とする説があります。

社伝によれば、当社は垂仁天皇二十三年の創建で、元は鎌倉峰(現在地の北西約10km)に鎮座していたといい、養老六年(722年)三月に阿倍野三郎太夫なる人物が神託を受けて当地へ遷座したと伝えられています。

一方、中世の地誌『峯相記』では酒見大明神(現在の加西市北条町北条の「住吉神社」)の記事において当社の神(佐保明神)が登場しています。

『峯相記』(大意)

酒見大明神。養老六年(722年)壬戌に住吉大明神と五所の王子が当国に坐した。まずは鎌倉峰に降臨したが、付き従っていた神である佐保明神が私心で「この峰はよくない」と述べて三重の北条へ案内した。鴨坂北谷石上(※現在地不明)に休息していたとき、佐保明神は神宝を盗んで加東川(※今の加古川か?)の東へ逃げてしまった。追いつけなかった王子は憤慨して遠い所に崇め祀った。

(以下略)

養老六年という年代、そして鎌倉峰から移動した点が上記の社伝と符合しています。

また住吉神社(酒見大明神)も当社と同様に式内社「坂合神社」の論社となっています。

『峯相記』によれば佐保明神は鎌倉峰に降臨しようとした住吉大明神に付き従っていたものの、佐保明神は鎌倉峰が自身の鎮座地であったためか他所へと案内することになります。

しかしここで佐保明神は神宝を盗んで逃げてしまったといい、同じ式内社の論社である両社の神はまさに因縁の関係であると言えることでしょう。

当社が式内社「坂合神社」の論社となった根拠は、サカアヒがサカホ、そしてサホと転訛したとされることによります。

住吉神社でも同様、古い呼称「酒見(サカミ)」がサカアヒに通じることを根拠としており、やはり同様の理由を挙げています。

『古事記』や『新撰姓氏録』などの古記録には「坂合部」を名乗る氏族をいくつか記しており、『新撰姓氏録』には当該氏族として次の五氏を登載しています。

- 大和国皇別「坂合部首」(大彦命の後)

- 摂津国皇別 「坂合部」(大彦命の後 / 允恭天皇の御世、国境の標を造立したことにより坂合部連の姓を賜る)

- 左京神別 「坂合部宿禰」(火明命の八世孫、迩倍足尼の後)

- 右京神別 「坂合部宿禰」(火闌降命八世孫、迩倍足尼の後)

- 和泉国神別 「坂合部」(火闌降命七世孫、夜麻等古命の後)

このように「坂合部」を名乗る氏族は1.2.の皇別と3.4.5.の神別の二系統があったことがわかります。

2.に国境の標を立てた旨が記されているように、これらの氏族は境界の裁定・管理等を担ったことが考えられます。

或いはこれらのいずれかの氏族が鎌倉峰を災厄や悪霊を防ぐべき境界の地として神を祀ったのが式内社「坂合神社」だったのかもしれません。

『峯相記』の記述からは元は鎌倉峰に鎮座していた一つの神が酒見大明神と佐保明神に分かれたことを示唆しているようにも思われます。

もしそうだとすれば、当社も住吉神社(酒見大明神)も共に同じ式内社「坂合神社」に淵源があると考えることも不自然ではないでしょう。

また、平安末期の播磨国の国内神名帳である『播磨国内鎮守大小明神社記』には「佐保太神」や「酒見太神」が見えるのに対して「坂合」の名は見えません。

このことからも坂合神社が両社へ分かれことを示唆しているように思われます。

ただもしそうだとすれば『延喜式』神名帳に両社でなく坂合神社が載っている点は不審で、『延喜式』神名帳が『貞観式』等の古い神名帳を流用したものとする説を採ったとしても、坂合神社から両社へ分かれたであろう年代は養老年間より下ると考えるのが自然かもしれません。

その後の当社は大きく隆盛したようで、当地の地名「社(ヤシロ)」は当社に因むとも言われています。

伝承では北条政子が当社を崇敬し、本殿を再建して四方内外に鳥居八基を建立したと伝えられています。

戦国時代には戦乱により荒廃し、天文十六年(1547年)には火災により社殿が焼失したといい、その後永禄七年(1564年)に再建され、江戸時代には姫路藩主や幕府から社領の寄進を受けたと伝えられています。

往昔の様子と比べれば物寂しくなったようですが、現在も近郷では特に大きな神社であり、当地が加東市の中心市街であることもあって広く崇敬を集め続けています。

境内の様子

当社は加東市の中心市街である社地区の集落西端に鎮座しています。

地形的には加古川の形成した河岸段丘の西端に立地しています。

当社の鳥居は当社の西方約1.2km、ズバリ鳥居と称する地に建ってます。(訪問失念)

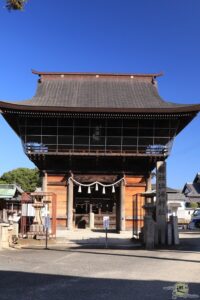

当社の境内入口には鳥居は無く、大きな随身門(当社では「瑞神門」と称する)が南向きに建っています。

瑞神門の形式は銅板葺の平入入母屋造の三間一戸の楼門であり、随身門としてはかなり立派なものです。

江戸時代後期の建立で加東市指定文化財となっています。

瑞神門の左右の部屋には、手前側には木造狛犬が、奥側には随身像が安置されています。

いずれも互いを向き合う対面型。

瑞神門をくぐってすぐ正面に銅板葺の妻入入母屋造の能舞台が建っています。

東播磨地域では神社境内に能舞台を設置する例がよく見られ、かつては民衆の娯楽として盛んに能が演じられたようです。

能舞台を社殿側から見た様子。後座が設けられている点が一般的な舞殿と異なる点でしょう。

瑞神門をくぐって左側(西側)に手水舎が建っており、手水鉢と井戸が配されています。

境内は非常に広く、能舞台の正面奥に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造に向拝の付いたもの。

拝殿前に配置されている狛犬。

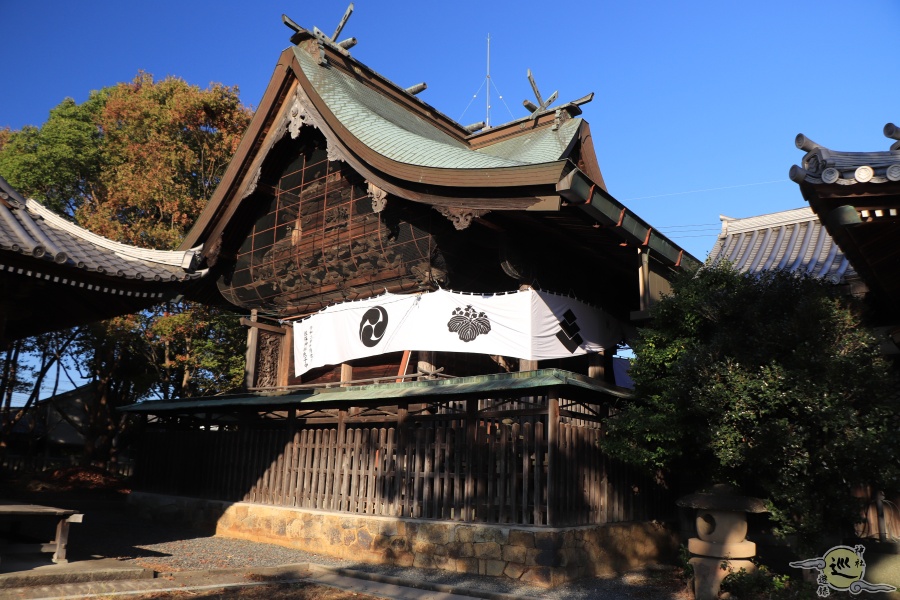

拝殿後方には銅板葺の三間社流造に千鳥破風の付いた大規模な本殿が建っています。

特に文化財には指定されていないものの、延享四年(1747年)に再建されたもので華麗な彫刻の施された迫力ある建築です。

東殿に「天照大神」、中殿に「天児屋根命」、西殿に「大己貴命」を祀っています。

社殿周辺の境内社

当社には多数の境内社が鎮座しており、まずは社殿周辺から見ていきます。

本社本殿の左側(西側)に「明神社」が南向きに鎮座。

社殿は桟瓦葺の妻入入母屋造。明らかに神社建築でなく、或いは元は仏堂だったものを転用したのかもしれません。

本社本殿の右側(東側)に「先宮(サキノミヤ)社」が南向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

先宮社の右側(東側)に「天満宮」が南向きに鎮座。

覆屋の中に檜皮葺の一間社流造の本殿が納められています。

境内西側の境内社

続いて境内の西側、河岸段丘の縁に沿って多数の境内社が鎮座しているので南側から見ていきます。

境内の南西隅に「稲荷社」が東向きに鎮座。

朱塗りの両部鳥居が建ち、奥にRC造の流造状の社殿(恐らく覆屋)が建っています。

稲荷社の右側(北側)に鐘堂が建っており、銅鐘が吊るされています。

鐘銅の右側(北側)に「秋葉社」が東向きに鎮座。

玉垣に囲われて銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

秋葉社の右側(北側)に「神明社」が東向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

上記の神明社の右側(北側)に同じく「神明社」が東向きに鎮座。

玉垣に囲われて銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

上記の神明社の右側(北側)に「神明社」と「愛宕社」の相殿が東向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

上記の相殿の右側(北側)に「神明社」が東向きに鎮座。

社殿(覆屋?)は銅板葺の妻入切妻造。

上記の神明社の右側(北側)に「金比羅社」が東向きに鎮座。

社殿(覆屋?)は桟瓦葺の妻入切妻造。

金毘羅社の右側(北側)に「八幡社」が東向きに鎮座。

社殿は銅板葺の妻入入母屋造に軒唐破風付きの向拝の付いたもの。

八幡社の右側(北側)に「諏訪社」が東向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

諏訪社の右側(北側)、境内の北西隅に「恵比須神社」が南向きに鎮座。

銅板葺の平入切妻造の拝殿が建ち、奥に銅板葺の一間社流造の本殿が建っています。

由緒

案内板

佐保神社由緒

案内板

加東市指定文化財

地図

関係する寺社等

-

佐保神社 (兵庫県加東市東実)

社号 佐保神社 読み さほ 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県加東市東実 旧国郡 播磨国加東郡東実村 御祭神 天児屋根命、比売大御神、大名牟知廼命 社格 式内論社、旧郷社 例祭 10月16日 式内社 播磨國 ...

続きを見る

-

住吉神社 (兵庫県加西市北条町北条)

社号 住吉神社 読み すみよし 通称 旧呼称 酒見明神社 等 鎮座地 兵庫県加西市北条町北条 旧国郡 ?(播磨国加西郡市場村 or 寺内村) 御祭神 酒見神、底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后、大 ...

続きを見る