| 社号 | 迩志神社 |

| 読み | にし |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 若螺明神、西谷迩志明神 等 |

| 鎮座地 | 兵庫県宍粟市波賀町皆木 |

| 旧国郡 | 播磨国宍粟郡皆木村 |

| 御祭神 | 伊弉諾命、伊弉册命、須佐之男命 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 | 10月14日 |

式内社

迩志神社の概要

兵庫県宍粟市波賀町皆木に鎮座する式内社です。

伝承では成務天皇甲申年二月に波加村の垣ヶ原なる地にある石上に神が降臨し、その後十一月十四日に現在地に遷座したと伝えられています。

この成務天皇甲申年は「伊和神社」(一宮町須行名に鎮座)の伝承上の創建年代と同一であり、後述のように古くから同社との関係が深いことを示すものと言えます。

かつての当社は「若螺明神」「西谷迩志明神」等と呼ばれていました。

中世の地誌『峯相記』には「若邇志」の名で見え、「安志姫神社」(姫路市安富町三森に鎮座)や「庭田神社」(一宮町能倉に鎮座)と共に「伊和神社」の眷属であることが記されています。

また伝承では当社の神を「若螺姫」と称し伊和大神(「伊和神社」に祀られる神)の妃神であると伝えられています。

ただし『播磨国風土記』にはそのような記述はなく、当社の神についての言及もありません。

現在の御祭神は「伊弉諾命」「伊弉册命」「須佐之男命」の三柱となっており、「若螺姫」なる神は見えず、祭神の整理に伴い祀られなくなったのかもしれません。

とはいえ当社は古くから妊婦の安産に霊験があるとして厚く信仰されていたといい、この点からも女性の守護神としての神格を見ることができましょう。

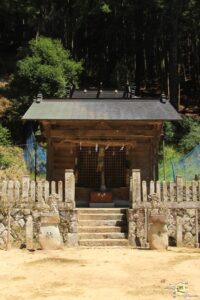

境内の様子

当社は引原川沿いに沿って伸びる国道29号、かつての因幡街道(若桜往来)に面して鎮座しています。

皆木の集落からは北西へ離れたところで、川と山の迫ったところに立地しています。

境内の手前側には針葉樹が生い茂り、境内入口には両部鳥居が南西向きに建っています。

鳥居をくぐって左側(北西側)に手水鉢が配置されています。

参道を進み石段を上ると開けた広場となっています。

この広場の奥のやや小高くなったところ、玉垣の奥に社殿が南西向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入切妻造で反りの無いまっすぐな屋根となっています。

拝殿前の石段下の左右に配置されている狛犬。

拝殿後方に建つ本殿は銅板葺の三間社入母屋造。神社の規模の割には立派な建築です。

本社拝殿の左側(北西側)には二社の境内社が南東向きに並んでいます。いずれも社名・祭神は不明。

社殿はいずれも銅板葺の一間社流造ではあるものの、身舎の大きさや屋根の深さなど規格の異なるものとなっています。

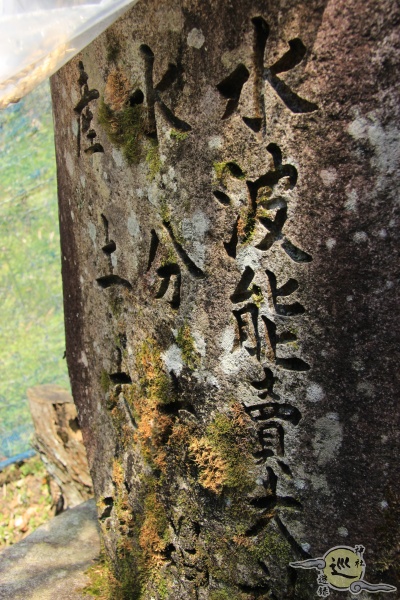

|  | 本社本殿の右側(東側)に石碑が建っています。 石碑には「水波能賣大神」「水分大神」「産土大神」の三神の名が刻まれています。 |

拝殿前の広場には立派な土俵が設けられています。

境内の北側の隅には四角く平たい岩石が置かれており、「天下り石」と呼ばれています。

当社の神は最初に波加村の垣ヶ原の石上に降臨したと伝えられ、その岩石を昭和六十一年(1986年)に圃場整備に伴いここに遷したもののようです。

その旧地であるという波加村の垣ヶ原は皆木中道380なる住所にあたるようですが、具体的にどこなのかはイマイチはっきりしません。

石碑

天下り石の由緒

国道を隔てて当社社前を流れる引原川。当社付近では水が澱んで淵となっています。

伝承ではこの淵の底は神社に下にまで入り組んでいるといい、神の使いの龍蛇が住んでいたと伝えられ恐れられていたようです。

由緒

石碑

地図

関係する寺社等

-

伊和神社 (兵庫県宍粟市一宮町須行名)

社号 伊和神社 読み いわ 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県宍粟市一宮町須行名 旧国郡 播磨国宍粟郡須行名村 御祭神 大己貴神 社格 式内社、播磨国一宮、旧国幣中社 例祭 10月15日 式内社 播磨國宍粟 ...

続きを見る