| 社号 | 玉津島神社 |

| 読み | たまつしま |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 和歌山県和歌山市和歌浦中 |

| 旧国郡 | 紀伊国海部郡和歌村 |

| 御祭神 | 稚日女尊、息長足姫尊、衣通姫尊 |

| 社格 | 国史現在社、旧村社 |

| 例祭 | 4月13日 |

玉津島神社の概要

和歌山県和歌山市和歌浦中に鎮座する神社です。『延喜式』神名帳には記載が無いものの国史には見える国史現在社です。

『続日本紀』神亀元年(724年)十月八日条に聖武天皇が紀伊国海部郡の玉津嶋頓宮へ行幸し十日余り過ごしたことが記されており、その八日目の十月十六日条に当社の神についての記載があります。

それによれば、聖武天皇が山に登って海を見渡したところその景観が素晴らしかったことに感動し、「弱浜(ワカハマ)」と呼ばれていたその地を改めて「明光浦(アカノウラ)」とし、守戸を置いて荒れることが無いよう管理させ、春と秋に官人を派遣して「玉津嶋之神」「明光浦之霊」を祀ったと記しています。

またこの時に山部赤人が同行して詠んだ歌「若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る」は非常に有名で、『万葉集』巻六-919に収録されています。

その後幾度か天皇が風光明媚な当地へ行幸したことが国史に見え、当社の神についても『三代実録』元慶五年(881年)十月二十二日条に「紀伊国正六位上玉出嶋神並従五位下」と神階昇叙の記録が見えています。

なお、国史では「玉津嶋」「玉出嶋」と表記揺れがあり、これについて江戸時代後期の地誌『紀伊続風土記』によれば、『宇津保物語』の歌に「玉いづる島」とあること、また江戸時代初期には「タマヅ」と濁って発音していたらしいことから、元々は「タマイヅル」だったのが「タマヅ」に約まったのではと推測しています。

一方、当社社伝では当社の創建はより古いものとしています。

当社の御祭神は「稚日女(ワカヒルメ)尊」「息長足姫尊」「衣通姫尊」の三柱で、この中で「稚日女尊」が最も古くから祀られていたといい、この神はかつらぎ町上天野に鎮座する「丹生都比売神社」の神(=ニフツヒメ)と同じであるとされています。

「丹生都比売神社」の神は古くからイザナギ・イザナミ両神の子とされ、アマテラスの妹であるとする説も平安時代末期の記録からも確認でき、ワカヒルメと同体であるとする説も中世以降見られるようになります。

『釈日本紀』の引く『播磨国風土記』逸文には「爾保都比売命」(=ニフツヒメ)が神功皇后の新羅征伐の際に赤土を授けて助言し、その後「爾保都比売命」は紀伊国の管川の藤代の峯に鎮まったと記しています。(詳細は「丹生都比売神社」の記事を参照)

これに関連し、当社社伝ではワカヒルメ=ニフツヒメは管川の藤代の峯と共に当地にも祀られ、これが当社であるとしています。

『紀伊続風土記』はさらに踏み込んで、当初からワカヒルメ=ニフツヒメは当地に鎮座していたのが神功皇后の御代に霊験を顕したので、別に管川の藤代の峯にも祀ったのではないかと考察しています。

実際にそこまで遡る信仰とは考えにくいものの、紀ノ川の下流側と上流側とで一体的な祭祀が行われたらしい例は伊太祈曽地区の「伊太祁曽神社」と有田市千田の「須佐神社」との関係でも窺え(詳細は「須佐神社」の記事を参照)、紀ノ川では特にこうした信仰が行われていたのかもしれません。

当社と「丹生都比売神社」の関係が非常に深かったのは事実で、応永年間(1394年~1428年)までは「丹生都比売神社」から当社へ神輿の渡御があり、「浜降り」の神事が行われていました。この神事において神輿が奉置された地は現在の「鹽竈神社」(当社の南東約100m)で、これは当社の「祓所」とされていたのが大正六年(1917年)に神社となったものです。

この神事は応永年間に神輿を「祓所」に奉置していたところ嵐による大波で神輿が沈み、それ以降途絶えてしまったと伝えられていますが、その後も「丹生都比売神社」では当社を遥拝する神事が行われていたようで、それだけ両社の関係が深かったことが窺えます。

なお、この神と上記の『続日本紀』に見える「玉津嶋之神」「明光浦之霊」との関係性ははっきりしません。現在では「明光浦霊」を配祀しており、対する「玉津嶋之神」がワカヒルメ=ニフツヒメ、即ち現在の「稚日女尊」となっているのかもしれません。

当社に「息長足姫尊」(=神功皇后)が祀られるようになった年代ははっきりしないものの、『播磨国風土記』逸文の説話に見える通り、当社の神にゆかりある神功皇后をいつの頃か祀ったものでしょう。

一方、「衣通姫尊」を祀ったのは光孝天皇の勅命によるものといい、同尊が天皇の夢枕に「立ちかへり またもこの世に 跡垂れむ 名もおもしろき 和歌の浦波」と一首を詠んだことによると伝えられています。

衣通姫とは『古事記』と『日本書紀』で全く別の人物として登場するものの、当社の神がそのいずれであるか、そもそも同一であるのかすらはっきりしません。

「衣通姫」の名は衣を通すほど美しく輝く女性の意であり、絶世の美女の神として一般名詞的に通用していた可能性も考えられます。

いずれにせよ上記の伝承により和歌に秀でた神とされ、加えて当地の地名が「ワカ(和歌)」であること、風光明媚な地であり上記の山部赤人の歌など歌枕として著名であることも合わさり、当社は「住吉大社」(大阪市住吉区住吉に鎮座)、「柿本神社」(兵庫県明石市人丸町に鎮座)と共に“和歌の神”として大いに崇敬を集めるようになりました。

後世、宮中で歌会を行った際には当社の神に和歌を奉納するのが習わしだったといい、この時に奉納された短冊は現在も伝えられています。

近世には朝廷のみならず和歌をたしなむ市井の人々からの崇敬も集め、風光明媚な和歌の浦の名所として大勢の人が訪れたようです。

近代以降も戦後すぐの頃までは都市近郊の行楽地として大規模に開発され大いに賑わったものの、白浜などの大規模リゾート地に押されて60年代には早くも衰退していったといい、当地を走っていた南海和歌山軌道線の廃止もあり、バブル期ですらも殆ど投資がなされず大きく寂れてしまいました。

しかし当地が風光明媚な歌枕の地であることは確かであり、当社や「紀州東照宮」「和歌浦天満宮」等の名所も多くあることから、近年その価値が見直され再び盛り返しつつある兆しも見え始めています。

和歌という本邦の文化に深く寄与した地であるだけに、和歌の聖地としての賑わいを再び取り戻してほしいと願うばかりです。

境内の様子

当社は和歌の浦の海辺近くにある「奠供山(テングサン)」の北東麓に鎮座しています。

「奠供山」と「鏡山」に挟まれたところに当社の入口があり、朱塗りの両部鳥居が東向きに建っています。

なお、2021年現在はこの南方、あしべ通りに面したところにも南向きの鳥居が建っているようです。

鳥居の両脇に配置されている狛犬。

鳥居の両側から左右に伸びる朱色の塀は「小野小町袖掛の塀」と呼ばれています。

その名の通り和歌の上達を願って当社を参詣した小野小町がこの塀に袖を掛けたと伝えられています。

しかしさほど古い塀とは思われず、恐らく古くからここにあった塀を修築もしくは再築したものでしょう。

鳥居をくぐってすぐ左側(北側)に手水舎が建っています。

鳥居からまっすぐに結晶片岩の石畳が伸びており、その奥に社殿が東向きに並んでいます。

拝殿は桟瓦葺の平入入母屋造。

構造上、本殿を見ることはできません。航空写真を見ると拝殿のかなり後方にあるようです。

公式HPに掲載されている写真によれば、檜皮葺の一間社春日造で、彩色や漆塗りをふんだんに施した極めて豪華な本殿のようです。

本社拝殿の左側(南側)に「根上がり松」が覆屋に納められています。

これは大正十年(1921年)に北方の高松地区から移された松の枯木で、「鶴松」と呼ばれていました。

一旦道を戻り、鳥居の右側(北側)に「金高稲荷社」が東向きに鎮座。

二基の鳥居が建ち、銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

当社は和歌の神として信仰され、また当地は『万葉集』の頃から数多くの歌に詠まれた歌枕でもあるため、境内には多数の万葉歌碑が配置されています。

訪問時は6月だったため、多くの紫陽花が境内のあちこちで咲き乱れていました。

奠供山

上述のように当社は「奠供山(テングサン)」と呼ばれる小さな丘の北東麓に鎮座しています。

『続日本紀』に見える聖武天皇が登って詔を出した山とはこの山のこととされています。

遠くから見ると断崖が岩肌となっており、大きな岩のようにも見えます。

この奠供山へは本社社殿の右側(北側)から登ることができ、長い石段が伸びています。

今では信じられませんが、明治末から大正初期にはエレベーターがあったといい、夏目漱石もエレベーターでこの山に登ったようです。

奠供山の山頂の様子。平らになっており、多くの従者を従えて聖武天皇が詔を出した様子が今にも想像されます。

奠供山の山頂からは和歌の浦の景色を一望することができます。

その景色の良さに感激したという聖武天皇の時代とは大幅に地形や景観が変わっているものの、今でも風光明媚な様子を楽しむことができます。

案内板

名勝和歌の浦 奠供山

鹽竈神社

玉津島神社の社前にある小さな丘「鏡山」の南麓、玉津島神社の南東100mほどの地に「鹽竈神社」が鎮座。御祭神は「塩槌翁尊」。

道路に面して入口があり、南向きに鳥居が建っています。

この地は玉津島神社の「祓所」とされ、大正六年(1917年)に神社となりました。

なお、神社となる以前から「しおかま」と呼ばれており信仰の対象となっていたようです。

また、かつて「丹生都比売神社」(かつらぎ町上天野に鎮座)から神輿の渡御があった際にここに奉置し、「浜降り」の神事を行ったとされています。

鏡山は中央構造線の外帯(概ね南側)に接する三波川変成帯に分布する結晶片岩で構成されており、その独特の筋状の岩肌がむき出しになった様子がわかります。

鳥居をくぐると参道は少し右側へ折れ、その左側(北西側)に手水舎が建っています。

参道の奥に瓦葺の平入切妻造に唐破風の向拝の付いた拝殿が南西向きに建っています。

拝殿の上にはシェルター状の屋根が建っており、恐らくこれは崖上からの落石を防ぐためのものでしょう。

拝殿内へと進んだ様子。この奥は岩窟となっており、「輿ノ窟」と呼ばれています。

かつて「浜降り」の神事でここに「丹生都比売神社」の神輿を奉置したことからそう呼ばれるようになったとされています。

最奥部には鈴の緒と賽銭箱が設置され、その奥側と右側の二ヶ所に祭壇(?)が設けられています。

おそらくこの二方向に岩窟が分かれているのでしょう。

岩肌には他にも小さな穴があり、神具が供えられていました。

当社およびその背後の鏡山を引きで見た様子。

社前を市町川が流れ込んでおり、結晶片岩が作り上げる鏡山の独特の山容と相まって和歌の浦でも特に風光明媚な一画となっています。

当社社前の市町川に架かる美しいアーチ形の石橋は「不老橋」と呼ばれ、嘉永四年(1851年)に完成したもので和歌山市指定建造物となっています。

案内板

和歌山市指定建造物

不老橋

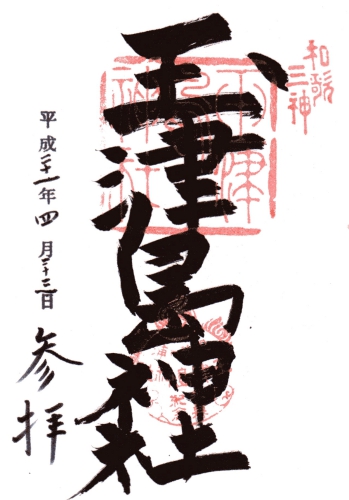

御朱印

由緒

案内板

玉津嶋神社由緒略記

案内板

玉津島を詠める萬葉歌(三首)

地図

関係する寺社等

-

丹生都比売神社 (和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野)

社号 丹生都比売神社 読み にうつひめ / にふつひめ 通称 天野大社 等 旧呼称 天野四社明神、丹生高野明神 等 鎮座地 和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野 旧国郡 紀伊国伊都郡上天野村 御祭神 丹生都 ...

続きを見る

-

和歌浦天満宮 (和歌山県和歌山市和歌浦西)

社号 和歌浦天満宮 読み わかうらてんまんぐう 通称 旧呼称 綱引天神 等 鎮座地 和歌山県和歌山市和歌浦西2丁目 旧国郡 紀伊国海部郡和歌村 御祭神 菅原道真 社格 例祭 3月25日 ...

続きを見る

-

紀州東照宮 (和歌山県和歌山市和歌浦西)

社号 紀州東照宮 読み きしゅうとうしょうぐう 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市和歌浦西2丁目 旧国郡 紀伊国海部郡和歌村 御祭神 徳川家康公、徳川頼宣公 社格 旧県社 例祭 紀州 ...

続きを見る