| 社号 | 丹生都比売神社 |

| 読み | にうつひめ / にふつひめ |

| 通称 | 天野大社 等 |

| 旧呼称 | 天野四社明神、丹生高野明神 等 |

| 鎮座地 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野 |

| 旧国郡 | 紀伊国伊都郡上天野村 |

| 御祭神 | 丹生都比売大神、高野御子大神、大食津比売大神、市杵島比売大神 |

| 社格 | 式内社、旧官幣大社、紀伊国一宮 |

| 例祭 | 10月16日 |

丹生都比売神社の概要

和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、また紀伊国の一宮を称した神社の一つでもあり、古くから非常に有力な神社です。

当社は社名からしても「丹生都比売(丹生都比女 / ニフツヒメ)」なる神を祀ることは明らかですが、この神は記紀などの国史には一切登場しません。

この神の顕現および当社の創建については、次の二つの古記録が全く別の伝承を伝えています。

『丹生大明神告門』の伝承

当社に伝わる祝詞である『丹生大明神告門(のりと)』(天平十二年(740年)の成立と伝える)によれば、当社の創建について概ね次のように伝えています。

- 丹生都比売大神は紀伊国伊都郡庵太(アムタ)村の石口(イハクチ)なる地に天降った。

- 丹生川上水分の峰 → 十市郡丹生 → 巨勢の丹生 → 宇知郡の布布木の丹生 → 伊勢津美 → 巨佐布 → 小都知の峰 → 天野原 → 長谷原 → 神野麻国 → 安梨諦の夏瀬の丹生 → 日高郡江川の丹生 → 那賀郡赤穂山の布気 → 名手村丹生の順で鎮座地を遷った。

- 最終的に天野原に鎮座した。

丹生都比売大神が最初に天降ったという「庵太村」は現在は見えない地名で、江戸時代後期の地誌『紀伊続風土記』は現在の九度山町慈尊院付近、石口は麓の意としてかつらぎ町三谷の「丹生酒殿神社」の鎮座地辺りに比定しています。

そして丹生都比売大神は庵太村に降臨した後大和国と紀伊国の各地を転々と巡り、最終的に天野原、即ち現在地に落ち着いたとしています。

なお『丹生大明神告門』はこの事跡がいつのことなのかは示していません。

『播磨国風土記』逸文の伝承

一方、『釈日本紀』の引く『播磨国風土記』逸文にはニフツヒメ(同記は「爾保都比売命」と表記)の顕現について全く異なる伝承を記しています。その内容は概ね次の通り。

- 息長帯日女命(神功皇后)が新羅を攻めようとしていた際、神々に祈ったところ、爾保都比売命から託宣があり、赤土を授かった。

- その託宣の通りに赤土を天の逆鉾に塗って船の舳先に建て、船の裳と兵士の服を染め、海水を掻き濁らせて船を進めると遮るものは何も無かった。

- 新羅の平定後、爾保都比売命は紀伊国の管川(ツツカハ)の藤代の峯に鎮まった。

爾保都比売命が鎮まったという「管川の藤代の峯」もまた現在は見えない地名で、『紀伊続風土記』は「管川」を「筒香(ツツカ)」(高野町の東部に上筒香・中筒香・下筒香の地名が残る)とし、「藤代の峯」はその東方の峰であろうとしています。

ただ、『播磨国風土記』逸文ではその後の顛末は記載しておらず、現在地に遷った経緯ははっきりしません。

なお、現存する『播磨国風土記』には件の記事は見えず、欠落している明石郡に記載されていたことが推測されます。

「ニフツヒメ」の神格

上記のように「ニフツヒメ」が降臨したのは「紀伊国伊都郡庵太村の石口」説と「紀伊国の管川の藤代の峯」説の二説が古くから知られており、このどちらかが当社の旧地(もしくは前身の祭祀場)と見られますが、いずれが正しいかは決め手に欠きはっきりしません。

ただ、いずれかが最初の降臨の地でもう片方がその後に遷座した地であったと見ることも可能で、そうであるならばいずれの伝承も正しいと言えるかもしれません。

また上述のように「ニフツヒメ」は記紀に登場しませんが、この神の出自について、『丹生大明神告門』には「伊佐奈支(イザナギ)・伊佐奈美命(イザナミ)の命の御子」とあり、『播磨国風土記』逸文には「国堅(クニカタメ)大神の子」とあります。

「国堅大神」とはイザナギ・イザナミ両神のことと見られ、やはり古くからこの二神の子であると見做されていたようです。

またアマテラスの妹であるとする説も平安時代末期の記録からも確認でき、ワカヒルメと同体であるとする説も中世以降見られるようになります。

しかし後述のように「ニフツヒメ」には太陽神としての神格は認められず、アマテラスの妹でありワカヒルメと同体であるとする説はかなり早い段階に行われた付会であると見るべきでしょう。

ただイザナギ・イザナミ両神の子であるとする説はかなり古い伝承であったことが窺え、記紀に記載されていないとしても紀伊はもちろん播磨にまでその伝承が知られていた程度には根強いものだったのでしょう。

さて、「ニフツヒメ(丹生都比売)」とはその名の通り「丹(に)」、つまり水銀に関わる神であるとする説が広く知られています。

「丹」とは厳密には辰砂のことで、水銀の原料となる硫化水銀の鉱物です。この鉱物は赤色を呈して「赤土」と呼ばれることもあり、『播磨国風土記』逸文において爾保都比売命から赤土を授かり鉾等に塗ったとあることはまさに象徴的と言えましょう。

辰砂はそのまま呪術用の顔料として用いられた他、水銀に精錬して仏像等に施す金メッキの材料としても大いに利用され、古くから重要な鉱物資源でした。

紀伊半島における中央構造線沿いには辰砂が多く分布していたといい、こうした辰砂を採集し、また水銀に精錬した人々によって守護神として祀られたのが「ニフツヒメ」だったことが考えられます。

事実、「丹生」を名乗る神社の所在地で辰砂が採れる例も多いといい(奈良県宇陀市菟田野入谷に鎮座の「丹生神社」の記事も参照)、或いは『丹生大明神告門』に見える遷座伝承もニフツヒメを奉斎した人々が辰砂を求めて各地を移っていった痕跡なのかもしれません。

一方、現在において各地の「丹生」を名乗る神社を見ると、概ね川沿いに鎮座しており、雨乞いが行われていた等の伝承もまま見られ、水神としての神格が強く見受けられます。

辰砂の枯渇により神格が変わったことも考えられ、一説には辰砂の採集・精錬から農耕へと産業が変わったことで神格も農耕に必要な水を司るものに変わったとも言われていますが、「丹生」を名乗る神社の所在地には農耕に不適な険しい山岳地帯も多いことは注意する必要があるでしょう。

大和国吉野郡の式内社「丹生川上神社」(論社は「上社」「中社」「下社」がある)の例や、奈良の東大寺で行われる「お水取り」において水を送る福井県小浜市下根来の「鵜の瀬」が「遠敷(小丹生 / オニュウ)明神」に関わる地であること等を見れば、「丹生」の神が水銀のみならず根源的に水にも関わる神だったことも考えられます。

また紀伊半島の辰砂の分布地は多雨の山岳地帯が多く、安全な辰砂の採集のために自然と止雨を祈るようになった、もしくは朝廷はじめ平野部の人々に水源地と見做された故に水神と結びついた、等の可能性も考えられます。

また更に推測するならば、辰砂を原料として精錬される水銀が液体であることから類感呪術的に水神的神格を帯びていたことも考えられるかもしれません。

このように様々な説が考えられるものの、「丹生」の神が水神的性格を帯びるようになった経緯ははっきりしないと言わざるを得ません。

高野山との関わりと「高野御子神」

当社は高野山と非常に関わりが深く、空海が高野山を開基した際に当社の神から土地を譲られたとする伝説がよく知られています。

この伝説について、平安時代末期の説話集『今昔物語集』は概ね次のように記しています。

- 弘法大師が唐にいた頃に三鈷を投げ、弘仁七年(816年)にその落ちたところを探していた。

- 大和国宇智郡(現在の奈良県五條市北部)で一人の狩人に出会った。その狩人は大小二匹の黒犬を連れていた。弘法大師が狩人に三鈷のことを話すと、狩人はその地を知っていると言い、犬を放って走らせたが、見失ってしまった。

- 弘法大師が紀伊国の境である大河の辺に宿泊したところ、一人の山人に出会った。弘法大師が尋ねると、「この南に平原の沢がある。これがその地だ」と言った。

- 翌朝、山人が弘法大師を案内した際に「我はこの山の主である。この地を奉ろう」と語った。

- 山の中へ入っていくと、その地は鉢を伏せたような地形で、周囲は峰が八つ聳えていた。桧が竹のように生えており、その一つの桧の中に竹胯があり、そこに件の三鈷が立てられていた。弘法大師はこれを見て喜び、ここが霊地であると知った。

- 弘法大師が「この山人は誰であるか」と問うと「丹生の明神である。今の天野の宮(現在の当社)がこれである。また狩人は高野の明神である」と言って消えた。

この伝説における山人が「丹生明神」即ち当社の神であり、狩人は「高野明神」、即ち現在当社に祀られている「高野御子神」であるとしています。

「高野明神」「高野御子神」とは「狩場明神」とも称し、古くから「丹生都比売」と共に当社で祀られていた神で、丹生都比売の御子神であると伝えられています。

ただし『紀伊続風土記』は「高野明神」なる神が古書に見えないとして母子の神であるとする説を否定しています。(とはいえ『紀伊国内神名帳』には「丹生高野御子神」の記載がある)

当社にしても『延喜式』神名帳には二座とは記されておらず当初は「丹生都比女」のみが祀られていたものと考えられ、「高野御子神」は後から祀られたものである可能性が高いと言えます。

推測するならば、元は古くから高野山の地で祀られていた在野の神だったものが、高野山の開基により密教に取り入れられ、当社が高野山と関係を持つに至り当社でも祀られるようになり、いつしか母子の神であると見做されたことが考えられそうです。

また別の説として、「丹生明神」が山人なのに対し「高野明神」が狩人として描写されていることから、山岳部に居住して山神たる丹生明神を祭祀していた人々を神格化したのが「高野明神」であるとする説もあります。

いずれにせよ上記の伝説は当社と高野山との密接な関係を如実に示すものであり、現に平安時代後期には当社も高野山に帰属し、また高野山の荘園では当社から神が勧請されて各地に「丹生神社」が創建されるなど、渾然一体たる歴史を辿ることになります。

現在の「丹生都比売神社」

上記のように当社は高野山と深い関係にありましたが、明治の神仏分離により高野山からは独立し、境内にあった仏教建築なども破却されました。

ただ現在も高野山の僧侶による当社への参拝・読経が行われており、今も神仏混淆の様子を伺うことができます。

現在の当社の御祭神は「丹生都比売大神」「高野御子大神」「大食津比売大神」「市杵島比売大神」の四柱です。

これらの内、「丹生都比売大神」と「高野御子大神」は上記のように古くから当社で祀られていた神です。

これに対して残る二柱は後世の承元二年(1208年)に勧請されたといい、「大食津比売大神」は福井県敦賀市曙町に鎮座する「氣比神宮」から、「市杵島比売大神」は広島県廿日市市宮島町に鎮座する「厳島神社」からそれぞれ勧請されたと伝えられています。

当社は多くの文化財が伝えられており、銀銅蛭巻太刀拵は平安時代末期の貴重なものとして国宝に指定されている他、本殿や楼門といった建造物やその他様々な神宝が国指定重要文化財となっています。

また2004年には世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産として当社が登録されています。

当社は高野山と一体の霊場として近年特に注目されており、アクセスの不便な地ながらも国内はもとより海外からも多くの参拝客を集める神社となっています。

境内の様子

境内入口。朱塗りの両部鳥居である一の鳥居が北北西向きに建っています。

この一の鳥居を当社では「外鳥居」と呼んでいます。

外鳥居をくぐると正面に朱塗りの反橋があり、これを当社では「輪橋(りんきょう)」と呼んでいます。

輪橋の左右には「鏡池」と呼ばれる池が広がっており、伝承では不老長寿になった八百比丘尼が池に姿を映し、老いることのできないことを嘆き身を投げたと伝えられています。

輪橋の右側(西側)に浮かぶ方形の島には鉄板葺の春日見世棚造の境内社が鎮座しています。社名・祭神は不明。

輪橋の先には再び朱塗りの橋があり、これは「禊橋」と呼ばれています。

そして禊橋の奥に朱塗りの両部鳥居である二の鳥居が北北西向きに建っており、これを当社では「中鳥居」と呼んでいます。

中鳥居をくぐった様子。石畳がまっすぐ伸び、その正面奥に、鬱蒼とした木々を背にして社殿が北北西向きに並んでいます。

石畳の途中右側(西側)に手水舎があります。

石畳の先、石段の上に建っている最も目立つ建物は「楼門」。檜皮葺の平入入母屋造に朱塗りが施されたもので、1499年の建立と伝えられる貴重な建築で国指定重要文化財となっています。

この楼門には鈴の緒と賽銭箱が設けられており、参拝者はここから参拝することになるため実質的には拝殿として機能しています。

案内板によれば楼門の右側(西側)に建つこの銅板葺の入母屋造の建物が「拝殿」とされているようです。

拝殿としては珍しい配置と言え、神事などはこちらで行われているのかもしれません。

反対側、楼門の左側(東側)にも同様の銅板葺の入母屋造の建物があり、こちらは「神饌所」となっています。

楼門前に配置されている狛犬。銅製のものです。

楼門・拝殿・神饌所の背後に瑞垣で囲われて四棟の本殿が建っています。

これら本殿はいずれも大規模な檜皮葺の一間社春日造で、室町時代に再建された貴重な建築として国指定重要文化財となっています。

向かって右側(西側)から順に第一殿、第二殿、第三殿、第四殿となっており、それぞれ「丹生都比売大神」「高野御子大神」「大食津比売大神」「市杵島比売大神」を祀っています。

また、第四殿の左側(東側)に境内社の「若宮社」が鎮座しており、鎌倉時代初期に当社に関わった高野山の僧「行勝上人」を祀っています。社殿は檜皮葺の一間社流造。

社殿前の左側(東側)に「佐波神社」が西向きに鎮座。明治年間に上天野地区の神社を合祀した神社です。

朱鳥居が建ち、奥の瑞垣内に銅板葺の一間社春日造の社殿が建っています。

境内の西端にはRC造の堅牢な神庫が建っています。恐らくこちらに当社に伝わる多くの貴重な神宝が納められているのでしょう。

なお、国宝の銀銅蛭巻太刀拵は東京国立博物館に寄託されています。

鏡池から輪橋を見た様子。歴史があるのみならず風光明媚な神社でもあり、アクセスがやや難しいにも関わらず多くの人を惹きつける神社となっています。

境内周辺の様子

当社は高野山との関係が非常に深く、かつては当社境内にもいくつかの仏教建築がありましたが、明治の神仏分離により破却されました。

しかし当社周辺にはその名残があり、境内の東方に「大峯修験者の碑」四基、「光明真言板碑」、「脇ノ宿石厨子」といった石造物が安置されています。

「大峯修験者の碑」は十三~十四世紀のもので、和歌山県指定文化財となっています。

また「光明真言板碑」は五角形の板碑に大きく円形を彫って光明真言の曼荼羅を描いたもので、寛文二年(1662年)の建立とそう古いものではありませんが、大規模かつ優れたデザインの板碑として貴重なものです。

案内板

大峯修験者の碑

案内板

光明真言板碑

案内板

脇ノ宿石厨子

参拝時、神職と僧侶が談笑している一面を見かけ、現在も神仏混淆の様子が窺える神社であると感じられました。

当社の鎮座する天野地域は紀ノ川沿いから山を越えた先にある小さな盆地で、長閑な田園風景が広がっています。

このような地形のため、紀ノ川沿いの麓から徒歩で訪れた場合、鬱蒼とした山岳地帯を進んでると思っていたら唐突に田園風景が広がり、その様子はまさに桃源郷にでも来たのかと見紛うばかりの印象を抱きます。

三谷地区の「丹生酒殿神社」から高野山参詣道の一つ「三谷坂」があり、これを通って当社を訪れることができるので、健脚ならばこの経路での参拝もオススメです。

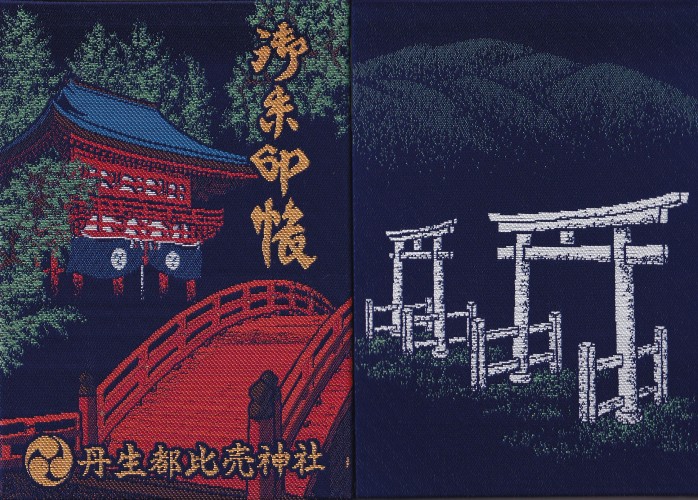

御朱印・御朱印帳

由緒

案内板

丹生都比売神社(旧官幣大社)

地図

関係する寺社等

-

玉津島神社 (和歌山県和歌山市和歌浦中)

社号 玉津島神社 読み たまつしま 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市和歌浦中 旧国郡 紀伊国海部郡和歌村 御祭神 稚日女尊、息長足姫尊、衣通姫尊 社格 国史現在社、旧村社 例祭 4月13日 &n ...

続きを見る

-

丹生官省符神社 (和歌山県伊都郡九度山町慈尊院)

社号 丹生官省符神社 読み にうかんしょうぶ 通称 旧呼称 丹生高野明神社、丹生七社大明神、神通寺七社明神 等 鎮座地 和歌山県伊都郡九度山町慈尊院 旧国郡 紀伊国伊都郡慈尊院村 御祭神 丹生都比売大 ...

続きを見る

-

丹生酒殿神社 (和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷)

社号 丹生酒殿神社 読み にうさかどの 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷 旧国郡 紀伊国伊都郡三谷村 御祭神 丹生都比売大神 / 配祀:高野御子命、誉田別命 社格 旧村社 例祭 10 ...

続きを見る

-

丹生川上神社上社 (奈良県吉野郡川上村迫)

社号 丹生川上神社上社 読み にうかわかみ かみしゃ 通称 旧呼称 高龗神社 等 鎮座地 奈良県吉野郡川上村迫 旧国郡 大和国吉野郡迫村 御祭神 高龗神 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 10 ...

続きを見る

-

丹生川上神社中社 (奈良県吉野郡東吉野村小)

社号 丹生川上神社中社 読み にうかわかみ なかしゃ 通称 旧呼称 蟻通明神、丹生社 等 鎮座地 奈良県吉野郡東吉野村小 旧国郡 大和国吉野郡小村 御祭神 罔象女神 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 ...

続きを見る

-

丹生川上神社下社 (奈良県吉野郡下市町長谷)

社号 丹生川上神社下社 読み にうかわかみ しもしゃ 通称 旧呼称 丹生大明神 等 鎮座地 奈良県吉野郡下市町長谷 旧国郡 大和国吉野郡長谷村 御祭神 闇龗神 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 ...

続きを見る

-

丹生神社 (奈良県宇陀市菟田野入谷)

社号 丹生神社 読み にゅう 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県宇陀市菟田野入谷 旧国郡 大和国宇陀郡入谷村 御祭神 罔象女神 社格 式内論社 例祭 10月20日 式内社 大和國宇陀郡 丹生神社【鍬靫。】 ...

続きを見る

-

丹生神社 (奈良県宇陀市榛原雨師)

社号 丹生神社 読み にゅう 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県宇陀市榛原雨師 旧国郡 大和国宇陀郡雨師村 御祭神 高龗神 社格 式内社 例祭 10月9日 式内社 大和國宇陀郡 丹生神社【鍬靫。】 &nbs ...

続きを見る

-

丹生川神社 (奈良県五條市丹原町)

社号 丹生川神社 読み にうかわ / にゅうがわ 等 通称 旧呼称 丹生大明神中之宮、御霊(?) 等 鎮座地 奈良県五條市丹原町 旧国郡 大和国宇智郡丹原村 御祭神 水波能売命 社格 式内社、旧村社 ...

続きを見る