| 社号 | 刺田比古神社 |

| 読み | さすたひこ |

| 通称 | 岡の宮 等 |

| 旧呼称 | 岡宮、九頭明神、国津明神 等 |

| 鎮座地 | 和歌山県和歌山市片岡町 |

| 旧国郡 | 紀伊国名草郡岡 |

| 御祭神 | 道臣命、大伴佐氐比古命 |

| 社格 | 式内社、旧県社 |

| 例祭 | 10月17日 |

刺田比古神社の概要

和歌山県和歌山市片岡町に鎮座する式内社です。

当社の創建・由緒は詳らかでありませんが、江戸時代以来様々な説が唱えられ、現在は概ね次の三つの説があります。

- 「刺国大(サシクニオオ)神」「大国主神」を祀るとする説

- 道臣命の十世孫「大伴佐氐比古(オオトモノサデヒコ)」を祀るとする説

- 道臣命の父「刺田比古命」を祀るとする説

1.について、本居宣長や江戸時代後期の地誌『紀伊続風土記』などが支持する説で、「刺田比古」の「田」は「国」の誤りと見て『古事記』に登場する「刺国大神」のことであるとしています。

『古事記』須佐之男(スサノオ)命の段で、須佐之男命の五世孫である天之冬衣(アメノフユキヌ)の妻が「刺国若比売(サシクニワカヒメ)」であり、この刺国若比売の父が「刺国大神」であると記しています。

さらに天之冬衣と刺国若比売の子が「大国主神」であると記し、刺国大神は大国主神の外祖父にあたる神となります。

この「刺国大神」および「刺国若比売」は名が登場するのみであり、その詳細ははっきりしません。一説に「刺」とは境界を示す標を刺す意で、つまり占有に関する神ではないかとも考えられています。

刺国大神から見て孫にあたる「大国主神」は『古事記』において八十神から迫害を受けた際に木の国の大屋毘古(五十猛命と同神とされる)を頼ったように、紀伊国と関連の深い神です。

当社の旧称である「九頭明神」「国津明神」等は大国主神の「国主」がクヅと転訛したものとも考えられ、『紀伊続風土記』は本来は「刺国大神」を祀っていたのを後に「大国主神」を合祀し、後者の神名で呼びならわされるようになったと推測しています。

2.について、伴信友の著した『神名帳考証土代』などが支持する説で、その根拠は示していないものの、「刺田比古」を「サデヒコ」と呼んだ、もしくは「サデヒコ」が転訛したとするものでしょう。

『新撰姓氏録』左京神別に道臣命の十世孫、佐弖彦の後裔であるという「大伴連」および「榎本連」が登載されており、こうした大伴氏の一族が当地にも居住し祖を祀ったのが当社とも考えられます。

『日本書紀』では「大伴狭手彦」と表記しており、二度も朝鮮半島に赴いて任那や高句麗を平定する等の活躍が見られます。また『三代実録』貞観三年(861年)八月十九日条によれば大伴狭手彦は大伴金村の三男であることも記しています。

現在の当社はこの2.の説に則り、「大伴佐氐比古命」、そしてさらにその祖である「道臣命」を祀っています。

当社は豊臣秀吉による和歌山城築城の際に大伴氏の後裔であるという「岡本左介」なる人物を社司としたといい、以来岡本家が当社の神官を務めています。

つまり大伴氏の末裔が当社を奉斎しており、現在の御祭神も大伴氏に関連した説を採ったのでしょう。

3.について、これは『古屋家家譜』を元にした新しい説で、近年有力視されています。

『古屋家家譜』とは山梨県笛吹市一宮町一宮に鎮座する「浅間神社」の社家を務める古屋家(大伴氏の後裔であるという)の系図であり、1979年に初めて公開されたものです。

『古屋家家譜』は改変の痕跡もあるものの古い系譜を伝えるものとして研究者の間では高く評価されており、記紀などの記録に載っていない情報も多く記載されています。

『古屋家家譜』は高皇産霊尊から始まる大伴氏の系図を記しており、尊属側のいくつかの神もしくは人物には祀られている神社等が尻付として記されています。

この中で、高皇産霊尊の九世孫に「刺田比古命」が記されており、尻付には「又名 大背脛命」「紀伊国名草郡刺田比古神社是也」とあります。

これは『延喜式』以外で「刺田比古」を記した唯一の古記録です。これが正しいならば当社の神格についても自動的に確定することになり、当社は大伴氏が奉斎し祖を祀ったものとなりましょう。

さらに「刺田比古命」の子を一般に大伴氏の祖の一人として知られる「道臣命」としており、尻付には紀伊国名草郡片岡の地に生まれた旨を記しています。

『続日本紀』神護景雲三年(769年)十一月二十五日条には(伝聞としつつ)大伴部押人なる人物の祖は紀伊国名草郡片岡里の人だったとあり、『古屋家家譜』の記述と合致しています。

ただ、当地の地名「片岡町」は近代以降に付けられた地名であり、『古屋家家譜』や『続日本紀』に見える「片岡」とは無関係である点に注意が必要です。とはいえ『紀伊続風土記』は『続日本紀』の片岡里を当地に比定しており、もしそうであるならば当地はまさに大伴氏の地だったことになります。

その他、『日本霊異記』に紀伊国名草郡の「宇治大伴連」の名が見え、名草郡宇治郷が現在の和歌山市中心部一帯と見られることから、やはり当地付近に大伴氏が居住していたようです。

なお、『古屋家家譜』には当社の他にも「朝椋神社」(鷺ノ森明神丁に鎮座)、「鳴神社」(鷺ノ森明神丁に鎮座)、「香都知神社」(「鳴神社」境内社)と名草郡内の四社の式内社で大伴氏の祖を祀るとしており、もしこれが正しいならば名草郡に居住していたであろう大伴氏がいかに影響力を持っていたかを物語るものとなりましょう。

このように2.および3.が、違った角度からの説とはいえいずれも大伴氏に関わるものとなっています。

大伴氏の後裔が当社の社家を務めたのは豊臣秀吉の頃以来とされているものの、案外かなり古くまで遡ることも考え得ることでしょう。

長らく「刺田比古」なる神は詳細不明の地方神とされていましたが、『古屋家家譜』の研究が進めば当社の位置付けも定まってくるのかもしれません。

なお当社は天正年間の和歌山城築城にあたり城の守護神として篤く崇敬を受け、紀州藩の時代でも神宝や社領を与えられるなど篤い庇護を受けました。

当地は和歌山城の至近の地であり、当社が重視されたことも至極当然の流れだったのでしょう。

特に紀州藩第五代藩主であり第八代将軍ともなった徳川吉宗は当社の神主が仮親となり、吉宗が将軍に就任する際は感謝のため当社に太刀や神馬を奉納しました。

この太刀は戦前には国宝(現在の重要文化財に相当)に指定されていたものの、和歌山空襲の被害に遭い残念ながら焼失してしまったようです。

当社境内も空襲の被害は甚大だったようですが、その後氏子の尽力による復興を遂げ、現在も和歌山市の代表的な神社の一つとして崇敬を集めています。

境内の様子

当社は和歌山城の建つ虎伏山の南にある「岡山」と称する丘(台地)の東麓に鎮座しています。

境内入口には鳥居が東向きに建っており、そこから石畳の参道がまっすぐ伸びています。

参道途中の左側(南側)に手水舎が建っています。

参道は崖の手前で右側(北側)へ直角に曲がっています。

この参道の正面奥に鳥居および社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入切妻造に向拝の付いたもの。この拝殿はRC造で、全体が桃色に塗られているのが特徴的。

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製の比較的新しいものです。

拝殿後方に建つ本殿は銅板葺の一間社流造。こちらは木造となっています。

社殿周辺の境内社

本社社殿の左側(西側)には非常に多くの境内社が鎮座しています。

まずは手前側(南側)の六社を順番に紹介していきます。これら六社は全て東向きに鎮座しています。

これらの境内社群の最も手前側(南側)に「小林稲荷社」が鎮座。御祭神は「宇賀魂命」。

社殿は銅板葺の春日見世棚造。

小林稲荷社の右側(北側)に隣接して「稲荷社」が鎮座。御祭神はこちらも同じく「宇賀魂命」。

社殿は銅板葺の春日見世棚造。

稲荷社の右側(北側)に「弁財天社」が鎮座。御祭神は「市杵島姫命」。

社殿は銅板葺の春日見世棚造。近世に天嬪山から遷座したもののようです。

弁財天社の右側(北側)に隣接して「春日社」が鎮座。御祭神は「建甕槌命」「伊波比主命」「天児屋根命」「比売神」。

社殿は銅板葺の春日見世棚造。

春日社の右側(北側)に隣接して「天満社」が鎮座。御祭神は「菅原道真公」。

社殿は銅板葺の神明造状の平入切妻造。大きな基壇や灯籠が設けられています。

天満社の右側(北側)に隣接して「祓戸社」が鎮座。御祭神は「瀬織津姫命」「速秋津姫命」「伊吹戸主命」「速須佐良姫命」。

社殿は銅板葺の一間社流造。

祓戸社の右側(北側)、本社本殿の左側(西側)にあたる空間には三社の境内社が南向きに鎮座しています。

この空間の奥に聳えるクスノキの御神木も立派なもの。

これらの内、最も右側(東側)、本社本殿の左側(西側)に隣接して「八幡社」と「氷川社」の相殿が鎮座。御祭神は前者が「応神天皇」、後者が「須佐之男命」。

社殿は銅板葺の一間社流造。

上記相殿の左側(西側)に隣接して「楠龍発達社」。御祭神は「楠龍発達大神」。

社殿は銅板葺の春日見世棚造。恐らく奥に聳えるクスノキの御神木の神なのでしょう。

楠龍発達社の左側(西側)に隣接して「大国社」が鎮座。御祭神は「大己貴命」。

社殿はなく、妻入切妻造の覆屋の中に大黒天像が安置されています。

概要に記したように当社はかつて大国主命を祀っていたとされ、現在はこちらで祀っているようです。

ただこの神社の案内板に「境内から「刺田比古神」と刻まれた神宝が見つかり」云々とありますが、そのような記録は管見では見当たらず、何かの手違いがあるのかもしれません。

案内板

大黒社

参道途中の境内社

境内入口の鳥居をくぐってすぐ、参道の右側(北側)に二社の境内社が南向きに鎮座しているのでこれを紹介します。

これら二社の内、左側(西側)に「宇須売社」と「金比羅社」の相殿が鎮座。御祭神は前者が「宇須売命」、後者が「大物主命」。

鳥居が建ち、奥に銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

上記相殿の右側(東側)に隣接して「稲荷社」が鎮座。御祭神は「宇賀命」。

二基の石造鳥居、一基の朱鳥居の奥に覆屋が建ち、その中に銅板葺の春日見世棚造の社殿が納められています。

境内その他

上記の稲荷社の右側(東側)、境内入口の鳥居をくぐってすぐのところに神馬像が安置されています。

この神馬像は、紀州藩第五代藩主であり後の八代将軍である徳川吉宗公が奉納した神馬を象ったもので、江戸時代の作です。

戦時中の和歌山空襲により当社も甚大な被害を受けたものの、この神馬像は焼失を免れたようです。

貼紙

神馬

また参道途中の左側(南側)に明暦二年(1656年)に奉納された手水鉢が置かれています。

草が生えまくっており現状では手水鉢としては到底使えません。

当社境内の西側にある丘「岡山」の斜面には「岡の里古墳」と称する古墳があり、古墳時代後期のものと推定されています。

現在は落砂により埋没してしまっているようです。

案内板

岡の里古墳

「岡山」は当社境内の西側で崖となっており、石垣が積まれて補強されています。

石垣に使われている緑色を帯びた岩石は結晶片岩であり、中央構造線の外帯に接する三波川変成帯で産するもので、紀ノ川の南岸でよく見られるものです。

結晶片岩は和歌山城の石垣としてもふんだんに利用されており、まさに和歌山の地質を象徴する岩石だと言えるものとなっています。

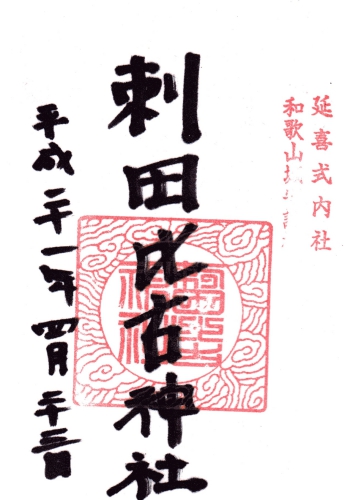

御朱印

由緒

案内板

延喜式内社

和歌山城鎮護

吉宗公拾い親

刺田比古神社 岡の宮

地図

関係する寺社等

-

伴林氏神社 (大阪府藤井寺市林)

社号 伴林氏神社 読み ともはやしのうじ 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府藤井寺市林 旧国郡 河内国志紀郡林村 御祭神 高皇産霊神 、天押日命、道臣命 社格 式内社、旧府社 例祭 10月9日 式内社 河内 ...

続きを見る