| 社号 | 静原神社 |

| 読み | しずはら |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 二宮社 等 |

| 鎮座地 | 京都府京都市左京区静市静原町 |

| 旧国郡 | 山城国愛宕郡静原村 |

| 御祭神 | 伊弉諾尊、瓊瓊杵尊 |

| 社格 | 旧村社、式内論社 |

| 例祭 | 10月23日 |

式内社

静原神社の概要

京都府京都市左京区静市静原町に鎮座する神社です。式内社「須波神社」を当社に比定する説があります。

社伝によれば成務天皇十二年三月の創建され、はじめは静原楢小川の上流「河合谷意美和良川」(具体的な場所は不詳)に鎮座したと伝えられています。

現在地に遷座した時期は不明。現在地は「真路山」と称し、南西630mほどの地にある御旅所は「天皇社山」といいその名の通り「天皇社」を祀っています。

古くから「伊弉諾尊」「瓊瓊杵尊」の二柱を祀っていたため「二宮社」と呼ばれていました。

明応年間(1492年~1501年)に兵火に罹って古記録などを焼失し、さらに後豊臣政権下の天正検知で所領を没収されたものの、当社は「賀茂御祖神社(下鴨神社)」の末社となり、同社と関係を深めたようです。これにより現在も当社の氏子は「静原沙汰人」と称して同社の御蔭祭に奉仕しています。

また当地の地名「静原」について、天武天皇が逆賊に襲われてこの地に行幸した際に静かに休まれたためその地を「静原」と名付けたとも伝えられます。

一方、上述のように式内社「須波神社」を当社に比定する説がありますが、その根拠は不明。

当社がそれなりに古い神社である可能性はあるとしても、敢えて式内社「須波神社」であるとするのはやや無理があるでしょう。

当地「静原」は京都のすぐ近くでありながらも山に囲まれた長閑な地で、大原地区のように観光客の訪れるようなところでもなく、まさに文字通り静かな地となっています。

京都郊外において昔ながらの農村風景を残す静原地区の産土神として現在も地域の人々に信仰されています。

境内の様子

当社は京都盆地の北方にある小さな盆地「静原」の集落にあり、山(名称不明)の南麓に鎮座しています。

集落のほぼ中央の北寄りに当社の入口があり、南向きの一の鳥居が建っています。一の鳥居は小さな稚児柱を備えた両部鳥居。

一の鳥居をくぐって石段を上ると左側(西側)に二の鳥居が東向きに建っています。二の鳥居も一の鳥居と同様の両部鳥居。

二の鳥居をくぐった様子。石段は再び右側(北側)へ折れて社殿の建つ空間へ至ります。

この石段の曲がったところに手水舎が建っています。この手水関連設備は非常に変わっており、手水舎内の井戸に水の注ぎ口が設けられ、そこから石を組み上げて造られた導水路を伝って下方の手水鉢へ注ぐもの。

ただ参拝時は水が流れていませんでした。

石段上に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺・妻入入母屋造の舞殿風拝殿。欄間のようなものが設けられており、このためか縦に長い印象を受けます。

拝殿後方は土地が高くなっており、石段上に銅板葺・平入切妻造の中門(形式としては棟門)が、その左右に瑞垣が設けられています。

中門前の左右に配置されている狛犬。砂岩製です。

中門をくぐると正面奥に銅板葺・一間社流造の本殿が建っています。

境内社等

本殿の建つ空間には多くの境内社が鎮座しています。まずは本社本殿の左側(西側)から。

この空間の西端に五社の境内社が一つの基壇上に東向きに並び、一つの覆屋に納められています。

祀られているのは左側(南側)から次の通り。

- 「猿田彦社」

- 「香取神社」

- 「惣山神社」

- 「八幡宮社」

- 「天照大神宮」

社殿はいずれも板葺の流見世棚造。

猿田彦社と香取神社の間には小さな岩石が寄せ集められ、御幣を挿してありました。磐座的なものでしょうか。

五社の境内社の右側(北側)には「貴船神社」が南向きに鎮座。こちらには一社のみが独立して覆屋に納められています。

社殿は檜皮葺の流見世棚造。

続いて本社本殿右側(東側)の空間へ。こちらにも境内社が鎮座しています。

この空間の東端に二社の境内社が西向きに並び、一つの覆屋に納められています。

この内、左側(北側)に鎮座するのは「比賣宮」。右側(南側)に鎮座するのは「天満宮社」。

社殿はいずれも檜皮葺の流見世棚造。

二社の境内社の左側(北側)に「豊受神社」が南向きに鎮座。こちらは一社のみが一つの覆屋に納められています。

社殿は檜皮葺の流見世棚造。

本社本殿の建つ空間の隅には岩石に御幣を挿しているものが二基ほどありました。これらも磐座的なものでしょうか。

道を戻り、本社拝殿の左右にはこのような桟瓦葺の切妻造の建物が建っています。

半ば物置と化していますが、これらは恐らく神事等に用いる詰所でしょう。当サイトではこのような神事に用いる詰所を「座小屋」と分類しています。

「座小屋」は旧・山城国南部(木津川市など)ではよく見かけますが北部ではやや珍しいものです。近隣の大原地区では同様に旧・山城国南部で見られる風習(升と斗掻き棒)が見られる(「神明神社」の記事を参照)ことから、こうした例は京都で発生したものが周辺に伝播し、当の京都では消滅したものかもしれません。

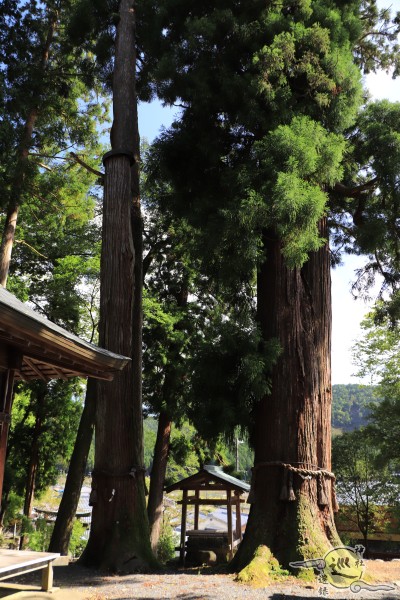

当社境内は杉の巨木が多く、注連縄が巻かれているものもあり当社の御神木とされているようです。

こうした巨木は当社に厳かな雰囲気をもたらしています。

天皇社

当社の南西630mほどの地に「天皇社」が鎮座しています。御祭神は不明。

当社のお旅所とされていますが、神社としての体裁を整えています。入口には真新しい白い鳥居が南東向きに建っています。

鳥居をくぐると正面奥の石段上に本殿が南東向きに建っています。

本殿は檜皮葺の一間社流造で、これを納める桟瓦葺・平入切妻造の覆屋と一体化した構造になっています。

本殿の傍らには小さな岩石に御幣を挿してあるものがあります。上記の通り「静原神社」でもいくつか見られるもので、磐座のようにも見えますが詳細は不明。

当社境内の左右には「静原神社」と同様に簡素な造りの「座小屋」が建っています。

当地付近の非常に狭い範囲にのみ見られる特有の配置なのかもしれません。

当社周辺の様子

当社の鎮座する静原地区の様子。京都盆地にほど近い山間の小さな盆地で、近隣の大原と同様、京の都に農産物や薪などを売っていたのでしょう。

当地は大原と違って全く観光地化しておらず、長閑な光景が今でもよく残っています。

由緒

案内板

静原社由緒

地図

天皇社

関係する寺社等

-

賀茂御祖神社 (京都府京都市左京区下鴨泉川町)

社号 賀茂御祖神社 読み かもみおや 通称 下鴨神社 旧呼称 鎮座地 京都府京都市左京区下鴨泉川町 旧国郡 山城国愛宕郡下鴨村 御祭神 玉依姫命、賀茂建角身命 社格 式内社、山城国一宮、二十二社、旧官 ...

続きを見る

-

賀茂別雷神社 (京都府京都市北区上賀茂本山)

社号 賀茂別雷神社 読み かもわけいかづち 通称 上賀茂神社 等 旧呼称 鎮座地 京都府京都市北区上賀茂本山 旧国郡 山城国愛宕郡上加茂村 御祭神 賀茂別雷神 社格 式内社、山城国一宮、二十二社、旧官 ...

続きを見る