| 社号 | 比賣久波神社 |

| 読み | ひめくわ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 子守社 等 |

| 鎮座地 | 奈良県磯城郡川西町唐院 |

| 旧国郡 | 大和国式下郡唐院村 |

| 御祭神 | 久波御魂神、天八千々姫命 |

| 社格 | 式内社 |

| 例祭 | 10月20日 |

比賣久波神社の概要

奈良県磯城郡川西町唐院に鎮座する式内社です。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。

天仁年間(1108年~1110年)に創建されたとする記録もありますが、当社は延長五年(927年)に完成した『延喜式』に記載される式内社であるため年代的に矛盾が生じることになります。より古くからの創建でしょう。

当社は古くから「桑の葉」を御神体としていたと伝えられ、桑の葉を以て養蚕や絹織物の生産を行った人々が当社を祭祀したことが考えられます。

東方750mほどの結崎地区に鎮座する「糸井神社」もまた織物に関する神社と見られることから、当地一帯は古く織物の一大生産地であったことが推測されます。

また当社の社名の「久波」が「桑」の意と考えられることは勿論、「比賣」も女神でなく「蚕」を表したものである可能性があります。

蚕をヒメコと呼ぶ例は今も全国的に見られるのみならず、古くは『播磨国風土記』飾磨郡伊和里の日女道丘の記事にもその用例が見られることから、まさに当社は「蚕」「桑」の守護神であったと考えることが可能です。

一方で当社のすぐ東側に隣接して四世紀末~五世紀初頭に築造された墳丘長約200mの前方後円墳「島の山古墳」があります。河合町川合にある「川合大塚山古墳」と共に大和川水系の要所にあり、古墳時代から重要な地とされたことが窺えます。

当社の御祭神は「久波御魂神」「天八千々姫命」の二柱ですが諸説あります。

「久波御魂神」は記紀はじめ各史料に見えない神ながら、その名や当社の社名、御神体等から推して蚕の餌である桑の葉を神格化したもので、養蚕や絹織物の守護神として信仰されたものでしょう。

「天八千々姫命」もこれまた記紀などの史料に見えない神ですが、天棚機姫神と同神であるとも、その孫であるともされているようで、「千代神社」(田原本町千代の「春日神社」の境内社、または田原本町大安寺の「森市神社」の境内社)の御祭神にもなっています。

いずれも養蚕に深い関わりのある神となっているものの、『延喜式』神名帳には二座とは記されていないため本来は一柱のみが祀られていたことでしょう。

当社は江戸時代以前は「子守社」と呼ばれていました。桑の葉を御神体としていたこと以外に養蚕や織物に関する信仰があったかは不明ですが、無理に解釈すれば「子守」とは「蚕守」の意であるとすることもできなくはないでしょう。

とはいえ真相は不明で、中世には窯業が盛んであったとも(伝説的に)言われており、江戸時代には養蚕・織物はほぼ廃れていたと思われます。

当社の本殿は江戸時代初期に「春日大社」の摂社「若宮神社」から移築されたものと伝えられており、いわゆる「春日移し」の一例です。近世初期の春日造の貴重な一例として奈良県指定有形文化財となっています。

境内の様子

当社は唐院地区の集落の北側、「島の山古墳」のすぐ西側に鎮座しています。

境内の南方180mほどのところに一の鳥居が南向きに建っています。

一の鳥居から道を進むと玉垣で囲まれた境内があり、その南東側の入口に二の鳥居が南向きに建っています。

二の鳥居をくぐった様子。比較的広い境内で、奥側右(北西側)に社殿が南向きに並んでいます。

当社の手水舎は拝殿前の左側(西側)に配置されています。動線上やや遠回りになるものの、導水施設が無い(右側に隔てて蛇口とホースはある)ためそもそも手水として機能していなさそうです。

拝殿は本瓦葺・平入切妻造に妻入入母屋造の向拝が付いたもの。向拝および拝所は中央よりやや右側にずらして設置されています。

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製の比較的新しいもの。

拝殿後方、塀に囲まれて檜皮葺・一間社春日造の本殿が建っています。

本殿は朱が施されており、装飾の少ない簡素なものながら、江戸時代初期に「春日大社」摂社の「若宮神社」から移したものと言われ、奈良県指定有形文化財となっています。

2019年参拝時は、本社本殿の左右それぞれに境内社が南向きに一社ずつ鎮座している一方で、基壇はそれぞれ二基ずつありました。

そして拝殿裏側に境内社の社殿が移設されており、どうも工事中だったようです。

手持ちの資料では、本社本殿の左側に「事代主神社」(御祭神「事代主命」)、「春日神社」(御祭神「天児屋根命」)が、本社本殿の右側に「熊野神社」(御祭神「伊弉冉命」)、「大国主神社」(御祭神「大物主命」)が鎮座するとあるものの、どれがどれなのかはわかりません。

2019年参拝時の状況では、いずれも銅板葺の朱塗りの春日見世棚造で、移設されている二社はやや小さなものとなっていました。

なお、案内板には「春日神社の西には校倉づくりの宝庫があり」とあるものの、2019年現在それらしきものは見当たりません。

また本殿と拝殿の間に島の山古墳の後円部頂上から持ち出されたという石があるとされていますが未確認。

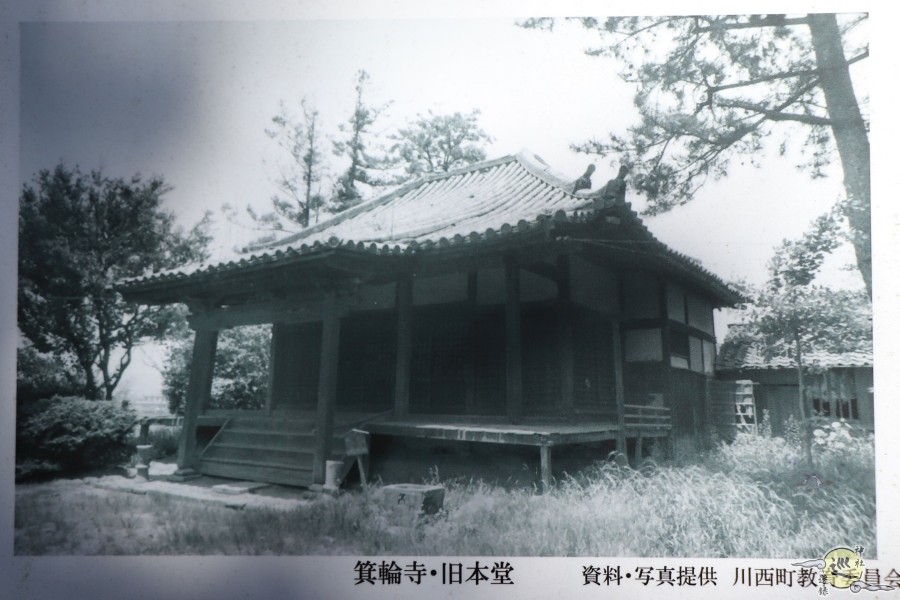

当社境内の西側にはかつて当社の神宮寺だった真言宗豊山派の寺院「箕輪寺」があり、現在はその礎石が残っています。

本堂は永享八年(1436年)に再建された寄棟造の建築で、神仏分離後も残されて小学校の校舎として使用されたと言われています。

本堂は近年まで残っていたようですが、老朽化が進み倒壊してしまったようです。もし残っていたら建立年代からしても国重文くらいにはなっていたことでしょう。

なお本尊の平安時代中期の作とされる十一面観音菩薩立像はじめ安置されていた仏像は別の寺院に遷されています。

案内板

町指定文化財(本尊・脇侍等) 箕輪寺(みのわでら / キリンジ)

案内板

箕輪寺跡

当社境内の様子。境内にはクスノキの巨木などもあり、鬱蒼というほどでないにせよ森に囲まれています。

当社境内のすぐ東側に隣接して「島の山古墳」があります。

墳丘長約200mの、四世紀末~五世紀初頭に築造されたと推定される前方後円墳です。

馬見古墳群の北群を構成する一つとされ、鏡や玉類をはじめとする非常に多くの出土品は国指定重要文化財となっています。

河合町川合にある「川合大塚山古墳」と共に馬見古墳群北群の主要な古墳で、共に大和川水系の川が数多く合流する要地に立地しています。

当社と直接関係するとは言えないにしても、古墳時代には当地が重要な地であると見做されていたことを示すものでしょう。

案内板

国史跡 島の山古墳

由緒

案内板

比売久波神社

案内板

比売久波神社

案内板

川西町 町・村の歴史 大字 唐院

地図

関係する寺社等

-

糸井神社 (奈良県磯城郡川西町結崎)

社号 糸井神社 読み いとい 通称 旧呼称 春日社、結崎大明神、大和大神宮 等 鎮座地 奈良県磯城郡川西町結崎 旧国郡 大和国式下郡市場村 御祭神 豊鍬入姫命、猿田彦命、綾羽明神、呉羽明神 社格 式内 ...

続きを見る