| 社号 | 宇太水分神社 |

| 読み | うだのみくまり |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 奈良県宇陀市菟田野古市場 |

| 旧国郡 | 大和国宇陀郡古市場村 |

| 御祭神 | 天水分神、速秋津比古神、国水分神 |

| 社格 | 式内社、旧県社 |

| 例祭 | 10月第3日曜日 |

宇太水分神社の概要

奈良県宇陀市菟田野古市場に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には大社に列し、古くから有力な神社だったようです。

下井足地区の「宇太水分神社」、上芳野地区の「惣社水分神社」と共に式内社「宇太水分神社」の論社となっています。

当社の創建・由緒は不明ですが、『延喜式』神名帳では「葛木水分神社」(御所市関屋に鎮座)、「吉野水分神社」(論社は吉野町吉野山に鎮座)、「都祁水分神社」(奈良市都祁友田町に鎮座)と共に大和国の四社ある水分神社の一つとなっています。

御祭神は「天水分神」「速秋津比古神」「国水分神」の三柱。記紀の神産みの段では速秋津比古神の御子として天水分神、国水分神の二神が登場しており、この三神は親子の神となっています。

「水分(みくまり)」とは「水配り」の意で、河川や水路の流水を分配して土地を潤し、豊かな土壌を維持する灌漑の神として信仰されています。

特に大和国の水分四社は山口神社十四社と共に朝廷により国家的に祭祀されたものと思われ、大和国内の水流の安寧、そして豊かな実りを祈願したものと考えられます。

『延喜式』臨時祭の祈雨神祭八十五座にも大和国の水分四社が含まれ、水分神は降雨を司る神としても信仰されたようです。

当社は淀川水系の支流・芳野川に沿って鎮座しています。この川を水源として宇陀郡を灌漑し開発したことが推測され、その水流を司る神として祀られたのが当社だったのでしょう。

芳野川に沿って上流側から上芳野地区に「惣社水分神社」が、古市場地区に当社が、下井足地区に「宇太水分神社」が鎮座している形になっています。

上述のようにこの三社は式内社「宇太水分神社」の論社となっています。

しかしそれぞれ「上社」「中社」「下社」とも呼ばれており、上芳野の惣社水分神社の神輿が秋祭りにおいて当社まで渡御があり、さらにかつては下井足の宇太水分神社まで渡御があったとの記録もあることから、三社は強い関係性を持っていることが考えられ、三社で「宇太水分神社」であるとも言えなくもないでしょう。

特に惣社水分神社の神は女神とされ、男神を祀る当社への神輿の渡御は男女神の逢瀬であるともされています。(一方で当社は男体、下井足の宇太水分神社は女体、惣社水分神社は童体とする資料もあり)

ただ、『延喜式』神名帳には特に三座であるとは記されておらず、本来は三社の内のいずれかだったはずです。

当社は特に古くから旧・宇陀郡の中心的な地だったとされ、そのことは当地の地名「古市場」にも表れています。

当地は大和国中(奈良盆地)から女寄峠を経由して伊勢へ抜ける交通の要衝であり、当地は古くから市場が開かれ商業の地として大いに栄えていました。

しかし豊臣氏の勢力に入った際に当地の商業機能を西方の秋山城下へ移したといい、新しい城下町を作りました。これが現在重要伝統的建造物群保存地区に指定されている「宇陀松山」であり、今も古い町並みが残っています。

一方、商業機能が移転した当地は、新しい商業地である松山に対して古い商業地であるということで「古市場」と名付けられました。商業地としては衰微したものの、依然交通の要衝として、また当社の鳥居町として栄えたようで、現在も松山に匹敵する古い町並みがよく残っています。

また当社は三棟の本殿が国宝に指定されており、その内の二棟は元応二年(1320年)の建立と考えられ、現存最古の隅木入春日造として極めて貴重な建築です。

このような古く立派な社殿が残っていることは当地がかつて旧・宇陀郡の中心として大いに栄えていたことを示すものと言えるかもしれません。

式内社「宇太水分神社」がいずれだったかは諸説ありますが、上記のような歴史的経緯もあり現在は当社が中心的な存在となっているようです。

境内の様子

当社は芳野川に沿って帯状に連なる古市場の集落のほぼ中心に鎮座しています。

境内の50mほど西方に一の鳥居が西向きに建っています。朱塗りの鳥居で、通行する自動車に配慮してかやや縦長になっているのが特徴。

一の鳥居からまっすぐ進むと境内入口となり、二の鳥居が西向きに建っています。

二の鳥居は朱塗りの両部鳥居。背後には杉の巨樹などが生い茂り、厳かな雰囲気を醸し出しています。

二の鳥居の傍らに配置されている狛犬。砂岩製です。

鳥居をくぐってすぐ右側(北側)に手水舎が建っています。手水舎は檜皮葺の平入切妻造で立派な建物。

手水鉢は全体が苔むした味のあるもので、そこにカエルの吐水が設けられ水を注いでいます。

手水舎のすぐ左側(東側)の杉の生い茂った垣内に「祓戸神社」と「稲荷神社」の相殿が西向きに鎮座しています。

社殿は銅板葺の妻入切妻造で全体が朱塗りとなっています。

奈良県の大規模な神社ではまず祓戸神社に参拝することで穢れを祓い清めてから本社へ参拝するのが習わしとなっている例があり、恐らく当社でもそうなのでしょう。

二の鳥居から参道をまっすぐ進んでいくと正面に社殿が西向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入切妻造。

拝殿後方の玉垣の奥にズラッと本殿や境内社が配置されています。

拝殿のすぐ後方に平入切妻造の中門が設けられ、その奥に並ぶ三棟の社殿が当社の本殿です。

本殿は三棟とも大規模な檜皮葺の一間社隅木入春日造で、全体的に朱などの彩色が施されています。

向かって右側の第一殿に「天水分神」を、中央の第二殿に「速秋津比古神」を、向かって左側の第三殿に「国水分神」を祀っています。

この内、第一殿の棟木に元応二年(1320年)の墨書があり、この時期の建立と考えられ、第三殿も同時期の建立と推定されます。中央の第二殿はやや新しく、永禄元年(1558年)の墨書があり、この時期に改築されたものと考えられています。

第一殿と第三殿は現存最古の隅木入春日造であり、第二殿と併せて三棟が極めて貴重な建築として国宝に指定されています。

本殿の手前側に御神水が湧き出ています。第一殿の後方に御神水の井戸があるといい、恐らくそこから引いているのでしょう。

本社本殿の右側(南側)に「春日神社」が西向きに鎮座。室町時代初期に「春日大社」から勧請したと伝えられています。

檜皮葺の一間社隅木入り春日造で、室町時代中期の建立と考えられ、こちらは国指定重要文化財となっています。

春日神社の右側(南側)に「宗像神社」が西向きに鎮座。室町時代末期に「宗像大社」から勧請したと伝えられています。

社殿は檜皮葺の一間社流造で、室町時代後期の建築と考えられ、こちらも国指定重要文化財となっています。

拝殿および本殿、境内社を引きで見た様子。国宝や国指定重要文化財の社殿が並ぶ様子はまさに壮観です。この地域の宝と言っても過言ではないでしょう。

境内南東側の隅には「金刀比羅神社」が西向きに鎮座。

朱鳥居が建ち、後方に春日造風の覆屋が建っており、その中に社殿が建っています。

境内南西側の隅には「古市場恵比須神社」が西向きに鎮座しています。

道路に面して鳥居が建っており、道路から直接当社へ参拝が可能。

社殿は瑞垣に囲われて建ち、銅板葺の一間社春日造となっています。

当社境内には杉の巨樹が多く、いくつかは名前が付けられています。

左側の写真の杉は祓戸神社・稲荷神社を囲う垣の傍らに聳え、「頼朝杉」と名付けられています。

源頼朝が幼少の頃に当社に詣で、この杉苗が大きく育てば自分も天下を治めるだろうと占って植えたと伝えられています。なお現在のものは二代目のようで、梢が朽ちてしまっています。

右側の写真の杉は本社本殿の左側(北側)に聳え、「夫婦杉」と名付けられています。二股に分かれている様子から夫婦和合の象徴として、縁結びや夫婦円満を願って祈る人々もいます。

案内板

頼朝杉(二代目)

案内板

夫婦杉

当社の鎮座する古市場地区から東に隣接する松井地区にかけて、芳野川に沿って古い町並みが続いています。

「古市場」の地名の通りかつては商業の中心的な地で、豊臣氏の頃に秋山城下へ商業機能が移転しましたが、その後も交通の要衝として、また当社の鳥居町として栄えました。

移転先の宇陀松山は現在は貴重な町並みの残る城下町として重要伝統的建造物群保存地区となっていますが、当地もそれに匹敵するほど素晴らしい町並みが残っています。

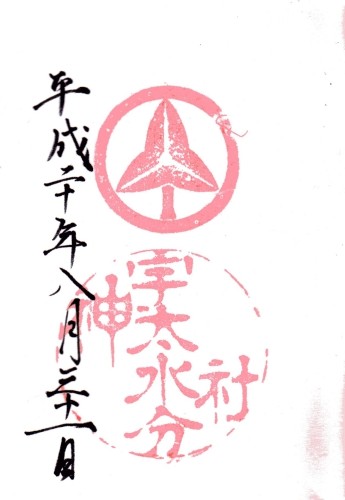

御朱印

由緒

案内板

延喜式の宇陀郡十七座の第一の大社

宇太水分神社由緒畧記

地図

関係する寺社等

-

宇太水分神社 (奈良県宇陀市榛原下井足)

社号 宇太水分神社 読み うだのみくまり 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県宇陀市榛原下井足 旧国郡 大和国宇陀郡下井足村 御祭神 天之水分神、国之水分神、天児屋根命、品陀和気命 社格 式内社、旧県社 例祭 ...

続きを見る

-

惣社水分神社 (奈良県宇陀市菟田野上芳野)

社号 惣社水分神社 読み そうしゃみくまり 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県宇陀市菟田野上芳野 旧国郡 大和国宇陀郡上芳野村 御祭神 天水分神、国水分神、速秋津比古命、天之児屋根命、譽田別命 他 社格 式 ...

続きを見る