| 社号 | 丹生川上神社下社 |

| 読み | にうかわかみ しもしゃ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 丹生大明神 等 |

| 鎮座地 | 奈良県吉野郡下市町長谷 |

| 旧国郡 | 大和国吉野郡長谷村 |

| 御祭神 | 闇龗神 |

| 社格 | 式内社、二十二社、旧官幣大社 |

| 例祭 | 6月1日 |

丹生川上神社下社の概要

奈良県吉野郡川上村迫に鎮座する神社で、式内社「丹生川上神社」の三社ある論社の一つです。

論社は当社の他に川上村迫に鎮座する「丹生川上神社上社」、東吉野村小に鎮座する「丹生川上神社中社」があり、これら三社が論社となっているのは後述のように複雑な経緯があります。

式内社「丹生川上神社」は『延喜式』神名帳に名神大社に列した他、二十二社の下八社の一社にも加えられ、古くは非常に有力な神社でした。

文明元年(1469年)に吉田兼倶が著したとされる二十二社について記した『二十二社註式』という文書に丹生社(丹生川上神社)についても記されており、それによれば概ね次の通りとなっています。

- 雨師社と号していた。

- 水神である罔象女神を祀り、これは伊弉諾尊の化身である。或いは闇龗神であるともいう。

- 天武天皇の御代、白鳳四年(675年)の創建である。

- 「大和神社」の別宮である。

- 人声の聞こえないような山深い地にあり、雨を降らす・止める神である。

かつて丹生川上神社は京都府京都市左京区鞍馬貴船町に鎮座する「貴船神社」と共に朝廷から降雨を司る神として極めて厚い崇敬を受けており、『延喜式』祈雨神祭八十五座の中に含まれ、殊に丹生川上神社と貴船神社については黒毛馬一匹を奉納すること、また雨の止まない時は白毛の馬を用いることが記されています。

また丹生川上神社の奉幣は大和神社の神主が使いに従って奉ることも記されており、やはり天理市新泉町に鎮座する「大和神社」の別宮として同社の管理下にあったことが窺えます。

国史にも旱魃の際は祈雨のため丹生川上神社に黒馬を、霖雨の際は止雨のため白馬を奉ったことが幾度も見えており、その数は50回以上とも100回弱とも言われています。

黒馬は雨をもたらす黒雲を、白馬は晴れをもたらす白雲、或いは晴天を象徴するものであり、これらを神前に奉納するのは一種の類感呪術であると言えます。

このように朝廷から特に祈雨・止雨に関して極めて厚い崇敬を受けていましたが、中世以降に朝廷による奉幣や黒馬・白馬の奉納が途絶えると次第に衰微し、いつしか所在すらわからなくなってしまいました。

丹生川上神社の所在を示す資料として、寛平七年(895年)の太政官符(『類聚三代格』に所載)に「四至 東限塩匂 南限大山峰 西限板波瀧 北限猪鼻瀧」とあります。

つまり丹生川上神社は東に「塩匂」、南に「大山峰」、西に「板波瀧」、北に「猪鼻瀧」のある地に鎮座していたことがわかります。ただし、これらがどこを指していたのかは難しく、多くの学者が比定地を挙げていますが定説はありません。

江戸時代前期に式内社「丹生川上神社」は現在の当社にあたる長谷村の「丹生社」であると比定され、『大和志』など江戸時代中期の地誌は概ねこの見解を踏襲しています。

明治維新の後、明治四年(1871年)にこれまでの見解を踏襲して当社が式内社「丹生川上神社」であると決定されましたが、その後に当社の少宮司である江藤正澄が上述の太政官符の「四至」に適合していないことを問題視し、当時高龗神社と呼ばれていた神社(現・上社)こそがかの四至に適合するとして比定しました。

この江藤正澄の説は認められて、明治二十九年(1896年)には当時丹生川上神社とされていた当社を「下社」、迫の神社を「上社」とし、両社を併せて「丹生川上神社」とする決定がなされました。

しかし大正四年(1915年)にはさらなる展開となります。森口奈良吉という人物が小(おむら)に鎮座する当時蟻通神社と呼ばれていた神社(現・中社)こそが式内社「丹生川上神社」であると主張しました。

実地調査の結果、大正十一年(1922年)に森口奈良吉の説が認められて蟻通神社は丹生川上神社と改称、上下二社に対してこの神社を「中社」として、三社併せて「丹生川上神社」とし、この中社は社務所が置かれるなど三社の中心と位置付けられました。

戦後、三社は独立して別々の神社となりましたが、現在も「上社」「中社」「下社」と呼ばれており、近年も三社を巡るキャンペーンが行われるなど緩い繋がりがあるようです。

このような複雑な経緯によって現在は三社の「丹生川上神社」が併存しており、いずれが式内社だったのか、それともこれらとは別の地に鎮座していたのか、未だ定説はありません。

上社・中社についての詳細はそれぞれの記事をご覧いただくこととし、ここでは当社(下社)について若干掘り下げます。

当社は上述のように江戸時代から式内社「丹生川上神社」とされ、三社の中では最も古くからの論社となっています。

当社が「丹生大明神」と称していたこと、社前を流れる川がまさしく「丹生川」であること、丹生川の下流側に宇智郡の式内社である「丹生川神社」(五條市丹原町に鎮座)が対になるように鎮座することなどを鑑みれば、当社が式内社であることは説得力があります。

一方、伝承として洪水によって丹生社の鳥居がこの地に流されてきたのでこれを拾って神体として祀ったとも言われており、古くから当地で祀られていたわけでないことが示唆されています。

ただ当社の背後、丹生山の山頂に祭祀遺跡とも考えられる結晶片岩の岩石群があるとされ、そうであるならば上の伝承は後世の付会で、非常に古くから当地で祭祀された可能性も考えられます。

とはいえ太政官符の「四至」の問題を解決できず、当社が式内社であるかは何とも言えないのが実情でしょう。

ただ、境内に「御食の井」と呼ばれる井戸があるのをはじめ、周囲に多数の井戸があったと言われ、当地が水神の地として長らく信仰されてきたのは間違いないようです。

境内の様子

当社は長谷地区の南端、丹生川がU字型に大きく湾曲した内側の地に鎮座しており、背後の山は丹生山と呼ばれています。

道路に面したところに朱塗りの一の鳥居が南向きに建っています。山間部の道路に唐突に現れる鮮やかな朱の鳥居は実に印象的です。

鳥居をくぐった様子。山に挟まれた狭い地ながら、境内は非常に広々とした空間となっています。

正面奥の石段上に二の鳥居が南向きに建ち、その奥の小高い空間が社殿の建つ神域となります。

石段下の右側(東側)に手水舎が建っています。

二の鳥居をくぐると正面に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造。桁行五間、奥行二間の官幣大社らしい堂々とした建築で、扉の上に独特な形の注連縄が掛けられています。

拝殿後方は急激な斜面となっており、非常に長い70段近くあるという屋根付きの石段が伸びています。

殆ど見ることはできませんが、この石段上に祝詞殿(幣殿的な建物)が建ち、その後方に銅板葺の三間社流造の本殿が建っているようです。

当地は文久三年(1863年)に天誅組討伐のため兵火に罹ったため、現在の社殿はその後明治年間に再建されたものです。

本社拝殿前の左側(西側)には「御食の井」と呼ばれる井戸があり、この水は御神水とされています。現在は井戸の前の蛇口から水が汲めるようになっています。

当社付近にはこのように数多くの井戸があったようで、当地が水神の地であることが窺われます。

本社拝殿の左奥(北西側)へ回ると欅の巨樹が聳えています。樹齢五百年とも言われ、樹高30mにもなります。

注連縄が掛けられている他、根元には宝篋印塔の部品などの石造物が置かれており、信仰の対象とされているようです。

案内板

欅に願いをこめて

本社拝殿の手前側には「産霊石(むすびいし)」と呼ばれる石が置かれています。穴の開いているのが特徴で、案内板によれば「男根と女陰のご神体が重なり合って」いるとのこと。

いつの頃か丹生川の底にあったものが信者に奉納されたもののようです。

案内板

産霊石(むすびいし)

道を戻り、鳥居をくぐって左側(西側)には「牛石」(写真左側)と「蛙石」(写真右側)の二つの岩石が配置されています。

牛石は大正天皇大典の奉祝を記念して奉納されたものですが、蛙石の来歴はよくわからず、蛙石と名付けられたのもそう古くないようです。これも恐らくはいつの頃か近隣から奉納されたのでしょう。

案内板

牛石に思う

案内板

蛙石

境内の東側には「人形流し所」があり、水を噴出させて溝に流す構造の岩石になっています。社務所で頒布されている人形をここで流すようです。

近年設けられたもののようで、この岩石も近隣のものではなさそうです。

丹生川上神社でかつて祈雨の際に黒馬が、止雨の際に白馬が奉納されたことに因み、境内南東では黒馬と白馬が神馬として飼育されています。

白と黒の対比が美しく、当社のマスコット的な存在として親しまれています。

当社に属するのかは不明ですが、境内から道路を挟んで南東側に鳥居が設けられ、北西向きの神社が建っています。

社名・祭神は不明ですが、忠魂碑が傍らに建っていることから護国神社的なものでしょうか。

社殿は銅板葺の一間社春日造。

当社の社前を流れる「丹生川」。

この川が丹生川と呼ばれていることは当社が式内社であるとする論拠の一つとなっており、山間部を抜けて下って行った先には宇智郡の式内社「丹生川神社」が鎮座しています。

何とも言い難いところですが、もし当社が式内社であるならば、丹生川神社とは上流側・下流側で対になって祭祀されていたことになるのでしょう。

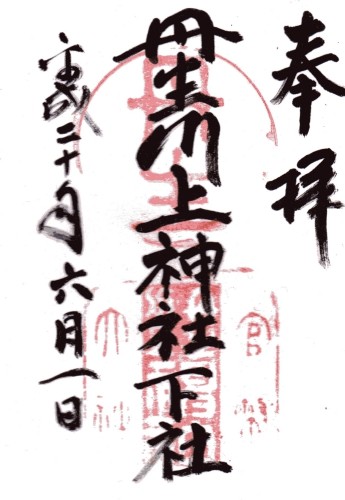

御朱印

由緒

石碑

丹生川上神社下社由緒

地図

関係する寺社等

-

丹生川上神社上社 (奈良県吉野郡川上村迫)

社号 丹生川上神社上社 読み にうかわかみ かみしゃ 通称 旧呼称 高龗神社 等 鎮座地 奈良県吉野郡川上村迫 旧国郡 大和国吉野郡迫村 御祭神 高龗神 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 10 ...

続きを見る

-

丹生川上神社中社 (奈良県吉野郡東吉野村小)

社号 丹生川上神社中社 読み にうかわかみ なかしゃ 通称 旧呼称 蟻通明神、丹生社 等 鎮座地 奈良県吉野郡東吉野村小 旧国郡 大和国吉野郡小村 御祭神 罔象女神 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 ...

続きを見る

-

大和神社 (奈良県天理市新泉町)

社号 大和神社 読み おおやまと 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県天理市新泉町 旧国郡 大和国山辺郡新泉村 御祭神 日本大国魂大神、八千戈大神、御年大神 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 4月1日 ...

続きを見る

-

丹生川神社 (奈良県五條市丹原町)

社号 丹生川神社 読み にうかわ / にゅうがわ 等 通称 旧呼称 丹生大明神中之宮、御霊(?) 等 鎮座地 奈良県五條市丹原町 旧国郡 大和国宇智郡丹原村 御祭神 水波能売命 社格 式内社、旧村社 ...

続きを見る

-

丹生都比売神社 (和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野)

社号 丹生都比売神社 読み にうつひめ / にふつひめ 通称 天野大社 等 旧呼称 天野四社明神、丹生高野明神 等 鎮座地 和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野 旧国郡 紀伊国伊都郡上天野村 御祭神 丹生都 ...

続きを見る