| 社号 | 丸笠神社 |

| 読み | まるがさ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府和泉市伯太町 |

| 旧国郡 | 和泉国和泉郡伯太村 |

| 御祭神 | 御諸別神、素盞嗚命 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 |

式内社

丸笠神社の概要

大阪府和泉市伯太町に鎮座する式内社です。「丸笠山古墳」と称する四世紀末頃に築造されたと推定される前方後円墳の上に鎮座しています。

社伝によれば、神功皇后が小竹宮(シノノミヤ)に遷ったとき、勅命を受けて国内の平定に尽くした武将である「小竹祝丸」と「天野祝丸」の墓二つを造ったので、境内は車塚となり、この地に「御諸別命」を祀ったと伝えられています。

「小竹宮」とは、『日本書紀』神功皇后摂政元年二月条において、神功皇后が三韓征伐の帰途に忍熊王の反逆を受け、紀伊国へ向かい忍熊王を討つために遷ったとある行宮です。

この「小竹宮」とされる地は諸説ありますが、当社の北方1.2kmほどの尾井町に鎮座する「旧府神社」の近くにあったとする説があり、社伝はこれに基づいたものと思われます。

一方で「小竹宮」は紀伊国にあったとするのが有力で、その場合、和歌山県御坊市薗の「小竹八幡神社」、もしくは和歌山県紀の川市北志野の「志野神社」がそうだと考えられています。

『日本書紀』では続いて次のような逸話が記されています。

『日本書紀』(大意)

神功皇后が小竹宮へ遷った際に昼でも夜のように暗い日々が続いた。

ある老人が言うにはこれは「アヅナヒ」の罪であり、病のために死んだ小竹祝と、彼の死を悲しみ後を追った天野祝の二人を合葬しているからであろう、と。

そこで墓を開けて別々の棺に葬ったところ昼が明るくなった。

社伝に登場する武将の「小竹祝丸」と「天野祝丸」とは、この「小竹祝」と「天野祝」のことなのでしょう。ただしこの二人が武将であるという記述は無く、「祝」とあることから神官であったと思われます。

先述の通り社伝ではこの二人の墓を車塚とし、そこに神を祀ったのが当社だとしています。

一方で明徳三年(1392年)と古い時代に記されたという『丸笠神社縁起』なる資料によれば、元は宮里なる地にあったとあります。これは現在の黒石町、平井町、国分町の辺りであり、当社から7kmも南に離れた山際の地域です。

果たして車塚とはその地にあったのか、それとも現在地に遷ってから丸笠山古墳のこととして生まれた伝承なのか、いまいちはっきりしません。

それに7kmも離れた地に遷座する点も俄かに考えにくいものですが、ネット上には国分町のあたりに丸笠、宮脇の地名があるとの情報もあり、史実だった可能性も十分考えられそうです。

これに対して丸笠山古墳の案内板では「前方部に拝所を設け、本殿を設けず直接古墳を祭る、古代の祭祀形態をとっていたと考えられている」とあり、元から…というより古墳が築造された当初から当社(の前身?)が存在していたかのような記述となっています。

『丸笠神社縁起』と矛盾する上、「神社」という形式の成立は古墳時代よりもずっと後のことなので、その前身としての古墳の祭祀があった可能性はあるにしても、これを現在の当社に直接結び付けて良いかは慎重に判断しなければなりません。

その他社伝として、白河法皇が熊野行幸の際に当地で病に罹り熊野を遥拝して平癒を祈願したところ回復したので鳥居、影向石、磐境、御車駕を寄進したとされ、この由縁により素盞嗚尊を合祀したと伝えられています。

和泉国ではこのように白河法皇の熊野行幸に関する伝承が伝えられる神社を多く見かけます。

境内の様子

境内入口は「丸笠山古墳」の南西にあり、鳥居が南西向きに建っている…のですが、訪れた時は宅地造成中のためか通行止めになっていました。

とはいえ境内となる丸笠山古墳へ入る道は他にもあり、今回は古墳の南東側から入っていきます。

「丸笠山古墳」は墳丘長96mの前方後円墳で、古墳時代前期の四世紀末頃の築造と考えられています。発掘調査が行われていないので詳しいことは不明。

古墳の南東側に鳥居が南東向きに建っています。

古墳の東側からやや荒れた道がこの鳥居へ延びており、かつてはこちらが表参道だったのでしょう。

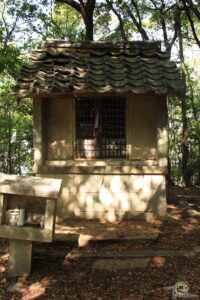

鳥居の奥に桟瓦葺の平入切妻造の小さなお堂のような祠が建っています。

こちらが当社の本殿ということになりますが、かなり荒れ果てたものとなっています。

祠の内部も散乱しており、もはや祭祀が行われていなさそうな様子です。

祠の手前にある二つの岩が気になるところ。古墳に用いられた石材なのか、それとも社伝にある白河法皇の寄進した影向石、磐境なのでしょうか。

古墳内のやや盛り上がったところは後円部でしょうか。

古墳の北方から西方にかけて広がる池は古墳の周濠といった雰囲気ですが、案内板には「明らかでない」とあります。

丸笠山古墳の全景。一面が緑で覆われています。

由緒

案内板

大阪府指定史跡

丸笠山古墳

地図

関係する寺社等

-

伯太神社 (大阪府和泉市伯太町)

社号 伯太神社 読み はかた 通称 旧呼称 天神社 等 鎮座地 大阪府和泉市伯太町 旧国郡 和泉国和泉郡伯太村 御祭神 伯太比古命、伯太比咩命、他八柱 社格 式内社、旧村社 例祭 10月10日 式内社 ...

続きを見る