| 社号 | 積川神社 |

| 読み | つがわ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府岸和田市積川町 |

| 旧国郡 | 和泉国南郡積川村 |

| 御祭神 | 生井神、栄井神、綱長井神、阿須波神、波比岐神 |

| 社格 | 式内社、旧郷社、和泉国四宮 |

| 例祭 | 10月8日 |

積川神社の概要

大阪府岸和田市積川町に鎮座する式内社です。「和泉五社」の一つ(和泉国四宮)として和泉国でも有数の格式ある神社として信仰されてきました。

社伝によれば崇神天皇の御代に創建されたと伝えられています。

由緒は詳らかでありませんが、当地が牛滝川と深山川が「高低相会する地」であることから積川と呼ばれているとも言われています。

当社の前に牛滝川が、背後に深山川が流れ、両河川が当社の北方で合流する様を「積川」と呼んだのでしょう。

当社の五柱の祭神はいわゆる「坐摩神」で、宮中の神祇官西院や大阪市中央区久太郎町渡辺に鎮座する「坐摩神社」において祀られた神です。

謎多き神ですが宮中を守護する神であるとされており、「坐摩神」の五柱の中でも「生井神」「福(栄)井神」「綱長井神」はそれぞれ「井」が付くことから水に関する神、「阿須波神」「波比岐神」は土地の神・家屋の神であるとも言われています。

しかし、この「坐摩神」が当社で祀られている理由ははっきりしません。『延喜式』神名帳には五座とあり、五柱の神を祀っていたことは確かですが、それ以上のことは記録に乏しく詳しいことは不明としか言いようがありません。

ただ、前述のように河川の合流する地を指して積川と称したことから当社は水神的な神格を担っていた可能性があり、降水の乏しい瀬戸内海式気候であり大規模な河川の無い和泉国において当社が重視された理由もその部分にあったのかもしれません。

平安末期以降は特に朝廷の崇敬が厚く、度々当社への神領の寄進や奉幣使のあったことが伝えられています。

当社は内陸に鎮座しているものの、当社の氏子域は牛滝川沿いに海岸近くの磯上町にまで及んでいるといい、 このような遠方の人々でも遥拝できるようにと小松里町に当社の鳥居が建っています。

この鳥居のある遥拝所は「額町」と呼ばれ、白河上皇が熊野への行幸の際に積川神社を遥拝した際に「正一位積川大明神」の額を奉納したとされ、この「額」と人々がこの地で「額づく(拝む)」ことからこの地名が付けられたと伝えられています。

また当社の御旅所はかつて海浜にありましたが、岸和田城の城主が入封されてからは遥拝所に移転しました。

当社は文化財が非常に多く、豊臣秀頼が片桐且元に命じて修理された本殿が国指定重要文化財に、先述の白河上皇宸筆の額、および神像が大阪府指定文化財に指定されており、その他にも様々な宝物が伝えられています。まさに和泉五社に相応しい風格を備えた神社と言えましょう。

境内の様子

境内入口。平野から山間部へと移っていく手前の牧歌的な雰囲気の残る集落に当社は鎮座しています。

一の鳥居が西向きに建っており、境内の手前には牛滝川が、背後には深山川が流れています。

ただ、後述のように当社から遠く離れた小松里町にも当社の鳥居が建っており、それを一の鳥居とすればこれは二の鳥居となります。

一の鳥居(二の鳥居?)をくぐると石段と石垣があります。石段の途中の左側(北側)には大きなムクノキが聳え立っており、岸和田市の天然記念物に指定されています。

また、石段途中の右側(南側)には手水舎があります。

石段上には両部鳥居形式の二の鳥居(三の鳥居?)が西向きに建っています。鳥居の額は当社に伝わる白河上皇宸筆の額(大阪府指定有形文化財)を模した立派なもの。

鳥居の脇に配置されている狛犬。和泉砂岩製でしょうか。注連縄が首輪のようです。

二の鳥居をくぐると広い空間になっており、正面奥に社殿が西向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造に向拝の付いたもの。

拝殿後方、中門と透塀の奥に建つ本殿は檜皮葺の三間社流造に千鳥破風が付いたもの。

慶長年間に豊臣秀頼が片桐且元に命じて修理が行われたという貴重な建築で、国指定重要文化財となっています。

平成二十八年(2016年)に大規模な修復が行われ、朱塗りの美しい姿で堂々と建っています。

本社拝殿の左側(北側)に古い鳥居があり、そこから透塀の奥、本社本殿の左側(北側)に境内社が西向きに鎮座。社名や祭神は不明。

社殿は銅板葺の一間社春日造で、本社本殿と同様に朱塗りが施されています。

反対側、本社拝殿の右側(南側)にも鳥居があり、この鳥居には寛政十一年(1799年)の銘が刻まれています。

この鳥居から透塀の奥、本社本殿の右側(南側)にも境内社が西向きに鎮座。こちらも社名や祭神は不明。

こちらの社殿は銅板葺の素木の二間社流造。

本社本殿などの建つ区画の外側、境内の左奥(北東側)には「積川戎社」が西向きに鎮座。

鳥居が建ち、奥に銅板葺の平入切妻造の覆屋が建っています。

積川戎社の左側(北側)、細い柱の神明鳥居の奥に二社の境内社が南向きに鎮座しています。

右側(東側)の境内社は小さな銅板葺の一間社流造で、小さな狐の置物が置かれていることから稲荷系でしょう。

左側(西側)の境内社は鉄板葺の春日見世棚造で、社名や祭神は全く不明。

境内の右側の石垣の上にあった非常に気になるもの。環状列石型のこれは一体これは何なんでしょう?何らかの信仰によるものとしても、類例が全く思いつきません。

石塔の豊富な地ではしばしば宝篋印塔や五輪塔等の部品を自由に組み合わせて摩訶不思議な塔を積み上げる例を見かけますが、それと同様のものでしょうか。

当社の北西で牛滝川(奥)と深山川(手前)が合流しています。

この二つの合流する様子を「積川」と称したものと思われます。こうした当社の立地から水神的な神格があった可能性も考えられるかもしれません。

当社の鎮座する積川地区は、社前の道から一つ西側に入った路地に古い町並みが極めて良好に残っています。

電柱の無い狭い道に古い民家が密集する様子はさながら江戸時代のよう。

当地は高台ですが、道沿いに水路があり近隣の川から清冽な水を引いているのも景観として重要です。

遥拝所

当社から北西約5.2kmも離れた小松里町に遥拝所があり、熊野街道に面して当社の鳥居が北西向きに建っています。

この遥拝所は御旅所も兼ねており、毎年ここまで神輿の渡御があります。

かつて御旅所は海辺にあったものの岸和田城の城主入城の際にここへ移したと言われています。

この鳥居に掲げられている扁額も白河上皇宸筆のものを模したもので、白河上皇は熊野行幸の際にここから当社を遥拝したと言われています。

当地付近は「額町」と呼ばれ、これは白河上皇奉納の「扁額」と人々がこの地で「額づく(拝む)」ことからこの地名が付けられたと伝えられています。

案内板

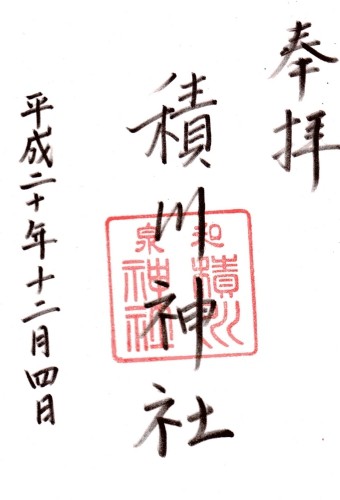

御朱印

由緒

石碑

国宝 積川神社御由緒略記

『和泉名所図会』

地図

関係する寺社等

-

坐摩神社 (大阪府大阪市中央区久太郎町渡辺)

社号 坐摩神社 読み いかすり/ざま 通称 ざまさん 等 旧呼称 難波大社 等 鎮座地 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺 旧国郡 摂津国大坂南渡辺町 御祭神 生井神、福井神、綱長井神、波比岐神、阿 ...

続きを見る

-

福長神社 (京都府京都市上京区室町通武者小路下ル福長町)

社号 福長神社 読み ふくなが 通称 旧呼称 福長稲荷 等 鎮座地 京都府京都市上京区室町通武者小路下ル福長町 旧国郡 山城国京都福永町 御祭神 福井神、綱長井神、稲荷神 社格 式内社 例祭 式内社 ...

続きを見る