| 社号 | 生國魂神社 |

| 読み | いくくにたま |

| 通称 | 生玉さん、難波大社 等 |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |

| 旧国郡 | 摂津国西成郡西高津村 |

| 御祭神 | 生島大神、足島大神 |

| 社格 | 式内社、旧官幣大社、別表神社 |

| 例祭 | 9月9日 |

生國魂神社の概要

大阪市天王寺区生玉町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、古くから極めて重要な神社でした。

また住吉大社に伝わる古文書『住吉大社神代記』に「子神」として「難破生國魂神」が記載されてあり、古くは住吉大社とも関係が深かったようです。

社伝によれば、神武天皇が東征にあたり九州より難波に至った際に現在の大阪城の辺りに神を祀ったのが当社の創祀であると伝えられています。

御祭神の「生島神」「足島神」は日本神話に見えない神ですが、『古語拾遺』には「生島 これ大八洲の霊、今は生島巫の奉斎する所なり」とあり、漠然ながら日本の国土の神であると考えられ、生島巫なる専門の巫によって祀られていたようです。

またこの神は『延喜式』神名帳の宮中神に神祇官西院坐御巫等祭神二十三座の内の二座としても祀られたことが記載されており、特に宮中に祀るべき重要な神として朝廷から崇敬されていたことが窺えます。

当社に関わる国家的神事として「八十島祭」があります。これは平安時代の嘉祥三年(850年 / 文徳天皇即位時)から鎌倉時代の元仁元年(1224年 / 後堀河天皇即位時)にかけて、天皇即位儀礼の一つとして難波津(現在の大阪市付近にあった港)で行われました。

当時の難波津は淀川が運搬した土砂の堆積により数多の中州が形成されており、その姿はまさに「八十島」と呼ぶべき光景でした。

この神事はこのような難波津の海辺において祭壇を設け、天皇の衣の入った箱を揺り動かすといった神事だったようです。

この神事については詳細不明な部分も多く、その目的も諸説ありますが、新天皇の即位にあたって難波津の海辺で国土霊を招いてその衣に付着させ、新天皇がこれを身に纏うことで新たに国土を支配する者としての資格を呪術的に獲得し、権威の拠所としたものとする説が有力です。

そして『延喜式』臨時祭の八十嶋神祭によれば生島巫が奉仕することが記されていることから、八十島祭は当社の祭神である「生島神」「足島神」が主神であったと考えられます。

ただし『延喜式』の同項によれば八十島祭の祭神として記されているのは「住吉神四座。大依羅神四座。海神二座。垂水神二座。住道神二座」とあり、どういうわけか当社の神は見えません。

これが何を意味するかも諸説ありますが、最初は生島神・足島神を祭神としていたのが次第に忘れられたとする説、時代が下る毎に住吉神が重視されるようになり祭神も住吉神が中心になっていたとする説などがあります。

恐らく本来は難波津を拠点にしていた海人らが海辺で行っていた素朴な祭祀が朝廷の祭祀に取り込まれたのが当社の淵源であると思われ、この信仰が平安時代に始まる八十島祭として発展したのかもしれません。

上述の通り元々の当社は上町台地の先端上、すなわち現在の大阪城のある辺りに鎮座していました。

古くは河内湖と大阪湾を結ぶ海峡を控えた地であり、浪速において最も重要な地と言っても過言ではありません。

上述のように当社は神武天皇の創建とされているもののこれは伝承に過ぎず、実際にいつから当社がその地に鎮座したのかは定かではありません。ただ『日本書紀』孝徳天皇即位前紀に天皇が当社の木を伐ったことが記されており、少なくとも七世紀中頃以前から当社が存在していたことが窺え、相当古い神社であるのは確実でしょう。

しかし時代は下って豊臣秀吉がその地に大坂城を築くにあたり、当社は本来の社地からかなり南側となる現在地に遷座されました。

古くは国土の神として、天皇の権威付けにも関わる極めて重要な神事を担った国家的性質の強い神社でしたが、現在地に遷った江戸時代以降は庶民信仰の神社に様変わりし、特に大坂の町民に崇敬され「生玉さん」と親しまれるようになりました。

現在も大阪の人々の崇敬厚く、住吉大社と並ぶ大阪を代表する神社として参拝客の絶えない神社となっています。

境内の様子

当社の参道は、大阪の大動脈の一つである谷町筋から西へ伸びています。

参道を進んでいくと境内入口となり、左右に大きな灯籠を配し鳥居が東向きに建っています。

鳥居脇に配置されている狛犬。銅像となっています。

鳥居からやや折れ曲がって石畳が敷かれ、その先に東向きの社殿が建っています。

明治以降、火事や空襲、台風など数々の災害に見舞われ、現在は頑丈なコンクリート造となっています。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造を主体とし、左右に授与所等となっている廻廊状の建築が接続しています。

本殿は流造を基調に千鳥破風、唐破風、千鳥破風の三つの破風が並ぶ「生國魂造」と呼ばれる独特の形式になっていますが、残念ながらよく見えません。

こちらもやはりコンクリート造になっています。

本社社殿の右側(北側)に多くの境内社が鎮座しています。本社拝殿に近い側から順に見ていきましょう。

本社社殿の北側に「天満宮」が南向きに鎮座。御祭神は「菅原道眞公」。

社殿は銅板葺・妻入切妻造の拝殿と銅板葺・一間社流造で構成されており、拝殿内には和算の絵馬が奉納されています。

天満宮の左側(西側)に隣接して「住吉神社」が南向きに鎮座。御祭神は「底筒男神」「中筒男神」「表筒男神」。

社殿は銅板葺・妻入切妻造の拝殿と妻入切妻造(住吉造?)の本殿で構成されています。

住吉神社から左側(西側)へやや離れ、本社本殿の右側(北側)にあたる地に「皇大神宮」が東向きに鎮座。御祭神は「天照皇大御神」。

神明造風の平入切妻造の拝所が建ち、その奥に銅板葺・神明造の本殿が建っています。

皇大神宮から北側へ進むと一段低くなっている空間になっています。

この空間へ下りてすぐ左側(西側)に網で蓋のされた池があり、ここに「精鎮社」が北向きに鎮座。御祭神は「事代主神(えびす)」「比咩大神(べんてん)」。

かつて表参道にあった蓮池に祀られていた弁財天社だったといい、鮮魚を取り扱う商人や釣り人の信仰が厚いようです。

蓋のされた池の上に朱塗りの両部鳥居が建ち、その奥に銅板葺・一間社流造の朱塗りの本殿が建っています。

精鎮社の右側(西側)に「稲荷神社」が北向きに鎮座。御祭神は「倉稲御魂神」。

佐賀県の祐徳稲荷の分霊で、鍋島藩とその蔵屋敷に出入りした商人に崇敬されたようです。

石造鳥居が一基と多数の朱鳥居が建ち、覆屋内に銅板葺の一間社流造の本殿が建っています。

稲荷神社の右隣(西側)に「源九郎稲荷神社」が北向きに鎮座。御祭神は「源九郎稲荷大明神」「八兵衛大明神」。

朱鳥居が建ち、その奥に覆屋が建ち銅板葺・一間社流造の本殿が納められています。

案内板には奈良県吉野の源九郎稲荷の御分祀とありますが、源九郎稲荷といえば大和郡山なので誤記かもしれません。

八兵衛大明神は道頓堀中座の劇場に祀られていたといい、歌舞伎役者や松竹新喜劇の方々の崇敬が厚かったようです。

源九郎稲荷神社の右側(西側)に「鴫野神社」が北向きに鎮座。御祭神は「一寸島比賣神」「大宮賣神」「淀姫神」。

「巳(みい)さん」とも呼ばれており、かつて大阪城東側に「鴫野の弁天さん」として祀られ、淀君が殊に厚く崇敬したといわれています。

縁結び・縁切りに験があり、「心」の字と錠の絵が描かれた提灯・絵馬が奉納されています。

続いて境内北西側へ。先の三社の北側に「城方向(キタムキ)八幡」が東向きに鎮座。御祭神は「譽田別命」「氣長足媛命」「玉依比賣命」。

大阪城鬼門の守護神として祀られたといわれています。

城方向八幡の右側(北側)に隣接して「鞴神社」が東向きに鎮座。御祭神は「天目一箇神」「石凝杼売神」「香具土神」。

製鉄、製鋼、鋳金、機械工具を商う金物業界の守護神として崇敬を集めているようです。

鞴神社の右側(北側)に隣接して「家造祖神社」が東向きに鎮座。御祭神は「手置帆負神」「彦狭知神」。

家造りの祖神で土木建築の守護神とされています。

家造祖神社の右側(北側)に隣接して「浄瑠璃神社」が鎮座。近松門左衛門はじめ文楽の先賢を祀っています。

文楽の守護神としてのみならず、広く諸芸の神としても崇敬されているようです。

案内板

浄瑠璃神社

社殿北側の空間は広々とした公園のようになっており、参拝者の憩いの場となっています。都会の中のオアシスといったところでしょう。

当社の北側の出入口は天王寺七坂の一つ「真言坂」があります。

天王寺七坂とは上町台地西側にある著名な七つの坂のこと。真言坂は天王寺七坂で最も北にあり、かつ唯一南北方向の坂となっています。

桜の時期には境内に桜が咲き誇り、無機質な都市の光景に彩をもたらしてくれます。

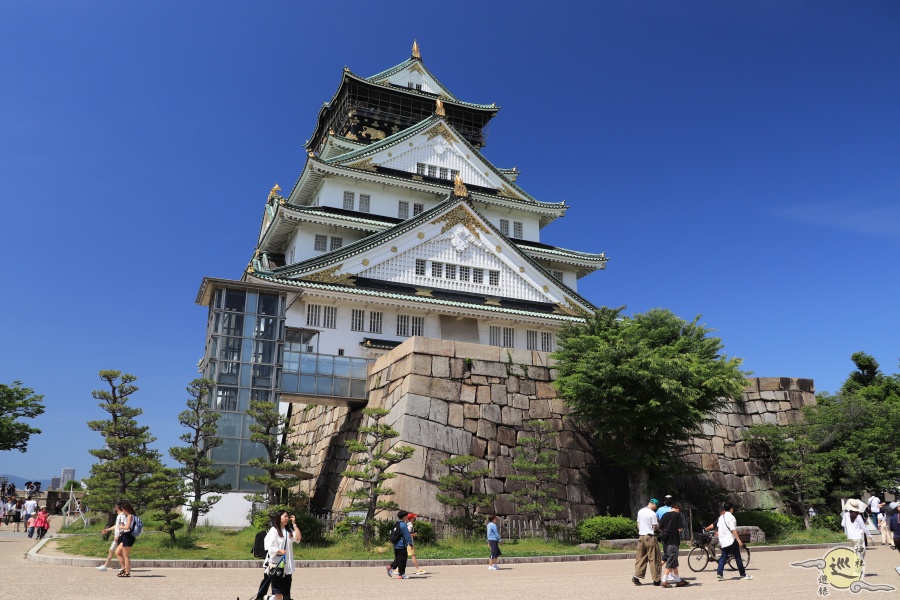

旧地

当社はかつて上町台地の先端、大阪城のあるところに鎮座していたといわれています。

古代には難波京が、中世には石山本願寺や大阪城が築かれたことからもわかるように古くからの畿内の要衝にあたり、朝廷や時の権力者が真っ先に押さえるべき地として一目置いた場所です。

しかし豊臣秀吉が大坂城を築くにあたり、南方の現在地へと遷座することになりました。

大阪城の南西隅には当社の行宮跡とされる区画が残されています。

遷座当初は大坂城内に小祠が、さらに後にも手水鉢や灯籠、神木等が残されていたと言われているものの、現在の大阪城にはこの行宮跡を除き当社を偲べるものはありません。

しかし現在地に遷座してもなお当社は庶民の崇敬を集め、まさに浪速の歴史と共に歩んできた神社と言えることでしょう。

石碑

「生國魂神社記」に曰く

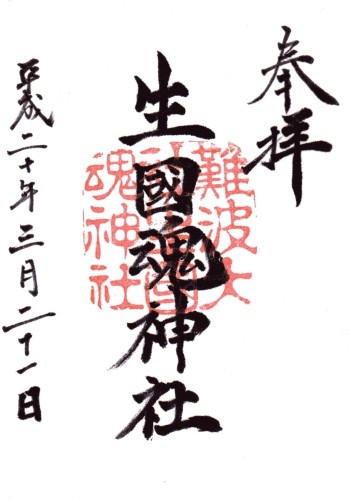

御朱印

由緒

由緒書

難波大社 生國魂神社略誌

『摂津名所図会』

地図

最寄り駅

大阪メトロ「谷町九丁目」駅

関係する寺社等

-

高津宮 (大阪府大阪市中央区高津)

社号 高津宮 読み こうづぐう 通称 旧呼称 高津社 等 鎮座地 大阪府大阪市中央区高津1丁目 旧国郡 摂津国西成郡西高津村 御祭神 仁徳天皇 社格 旧府社、別表神社 例祭 7月18日 ...

続きを見る

-

住吉大社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

社号 住吉大社 読み すみよし 通称 住吉さん 旧呼称 住吉四社大明神 等 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 旧国郡 摂津国住吉郡住吉村 御祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 社格 式内 ...

続きを見る