| 社号 | 生根神社 |

| 読み | いくね |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 奥の天神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府大阪市住吉区住吉 |

| 旧国郡 | 摂津国住吉郡住吉村 |

| 御祭神 | 少彦名命 |

| 社格 | 式内社、旧郷社 |

| 例祭 | 10月9日 |

生根神社の概要

大阪府大阪市住吉区住吉住吉大社・大海神社に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には大社とあり、古くは有力な神社だったようです。

かつて当社は住吉大社の摂社で「奥の天神」と呼ばれていましたが、明治五年(1872年)に至り離脱しました。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。一説には住吉大社が創建される以前から当地に鎮座していたとも言われています。

かつて当社が「奥の天神」と称されたのは、住吉大社から見て大海神社の奥(北側)に鎮座すること、また文明十四年(1482年)に境内に「天満宮」を勧請したことによるとされています。

一方で一説によれば御祭神の「少彦名命」が天津神であるため「沖の天津神」に因むとする説もあります。

スクナビコナを天神と呼んで祀る例は京都府京都市下京区松原通西洞院西入天神前町に鎮座する「五條天神社」などの例があり、当社でもそうだったのかもしれません。

しかし当社において「少彦名命」を祀る理由は全く不明です。伴信友が著した『神名帳考証土代』は当社の御祭神を「活津彦根命」としており、御祭神については古くから諸説あったようです。

住吉大社の管轄から離れた現在においては訪れる人も少なく、静かな境内となっています。

境内の様子

生根神社の入口。両側に注連柱が建っているものの鳥居はありません。

『摂津名所図会』の挿絵には境内入口に鳥居と神門が描かれているので何らかの理由で破却されたのかもしれません。

境内に入るとすぐ左側(西側)に手水舎があります。

入口からまっすぐ正面に社殿が並んでいます。住吉大社や大海神社の社殿が西向きで海に面しているのに対し、当社は南向きとなっているのが特徴。

拝殿は銅板葺・平入入母屋造に千鳥破風と大きな唐破風の向拝の付いたもの。住吉大社の社殿は檜皮葺なので、当社の青々と輝く銅板葺の屋根もまた対照的に映ります。

拝殿前の狛犬。銅製の迫力ある立派なものです。

拝殿の後方に建つ本殿。檜皮葺で唐破風と千鳥破風の付いた一間社流造で、朱塗りが施されています。

この建築は当社を篤く崇敬していた淀君が片桐且元に命じて寄進したもので、慶長年間の造営と推定されています。

現在は大阪府指定文化財ですが、個人的に国重文に昇格しても良いのではと思うほど素晴らしく美しい桃山建築です。

境内の南西隅に「天淨稲荷大神」が東向きに鎮座。手水舎の脇に立地しています。

一基の石造鳥居と複数の朱鳥居が並び、奥に銅板葺・唐破風付きの一間社流造の社殿が建っています。

境内の北西隅に「天満宮」が南向きに鎮座。御祭神は「菅原大神」。

本社本殿の左側(西側)に鳥居が建ち、その奥に檜皮葺・一間社流造に朱塗りの施された社殿が建っています。

当社が「奥の天神」と称されるようになったのは当社に因むともされており、勧請された当初の文明十四年(1482年)に造られた神像が伝えられています。

案内板

天満宮由緒略記

境内北東の空間にも多くの境内社が固まって南向きに鎮座しています。

これらは明治年間に近隣の地区から遷座されたもののようです。

これらの境内社群の内、最も左側(西側)に鎮座するのは「龍王社」。

朱鳥居と石造鳥居が一基ずつ建ち、その奥に本瓦葺・妻入切妻造に朱塗りの施された社殿が建っています。

龍王社の右側(東側)に「塞神社」が鎮座。鳥居が建ち、その奥に本瓦葺・一間社流造の社殿が建っています。

当社は粉浜地区を開拓した人々の氏神として武士を祭神とし塞神社を併せ祀っていたのを遷座したもののようです。

石碑

旧粉浜村・中在家村 塞神社

塞神社の右側(東側)に「種貸社」が鎮座。鳥居が建ち、その奥に本瓦葺・一間社春日造の社殿が建っています。

住吉大社の境内にも同名の神社がありますが関係は不明。やはり近隣から遷座してきたようです。

種貸社の右側(東側)に「稲荷社」が鎮座。鳥居が建ち、その奥に本瓦葺・妻入入母屋造(後方は切妻造なので隅木入春日造に近い)の社殿が建っています。傍目には仏教建築のような印象。

『摂津名所図会』では奥天神(生根神社)の境内東側に観音堂があるとありますが、挿絵を見る限りではそれとは異なるようです。

社殿脇に聳える御神木のモチノキ。大阪市の保存樹林で樹齢五百年以上といわれています。

広々とした住吉大社とは違いこちらは狭い境内。しかし実に長閑な空間となっています。

生根神社の手前から西側を見ると下り坂となっていることがわかります。

大阪城から住吉大社にかけて続く上町台地の上に鎮座していることを示すものです。

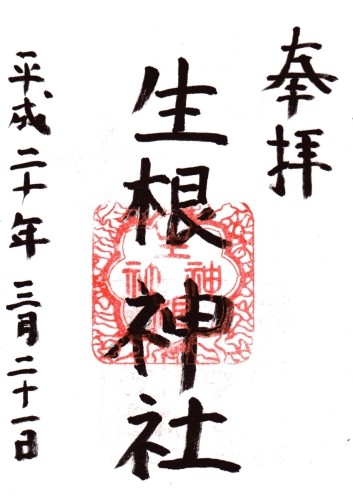

御朱印

由緒

案内板

式内大社 奥の天神 生根神社 御由緒略記

『摂津名所図会』

地図

関係する寺社等

-

住吉大社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

社号 住吉大社 読み すみよし 通称 住吉さん 旧呼称 住吉四社大明神 等 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 旧国郡 摂津国住吉郡住吉村 御祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 社格 式内 ...

続きを見る

-

住吉大社境内社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

お知らせ 住吉大社本社および大海神社については別記事にて紹介していますのでそちらも併せてご覧ください。 住吉大社の境内社 境内の鳥居側(西側)~南側の様子 住吉大社の境内西側(一の鳥居のある側)から南 ...

続きを見る

-

大海神社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

社号 大海神社 読み だいかい 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉 旧国郡 摂津国住吉郡住吉村 御祭神 豊玉彦命、豊玉姫命 社格 式内社、住吉大社摂社 例祭 10月13日 式内社 攝津國住吉 ...

続きを見る