| 社号 | 泉穴師神社 |

| 読み | いずみあなし |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 穴師大明神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府泉大津市豊中町 |

| 旧国郡 | 和泉国和泉郡宮村 |

| 御祭神 | 天忍穂耳尊、栲幡千千姫命 |

| 社格 | 式内社、旧府社、和泉国二宮 |

| 例祭 | 10月10日 |

泉穴師神社の概要

大阪府泉大津市豊中町に鎮座する式内社です。「和泉五社」の一つで、大鳥大社(堺市西区鳳北町に鎮座)に次ぐ和泉国二宮とされており、格式の高い神社です。

加えて大阪府最古の神社建築や80躯もの神像など、非常に多くの貴重な文化財を今に伝える稀有な神社でもあります。

当社は白鳳年間に創建されたと伝えられます。白鳳は元号として正式のものでなく、一説に白雉の別称とも言われていますが、寺社の由緒や地方の歴史書等に散見されるいわゆる私年号で、おおよそ七世紀後半頃とされています。

当社の社名「アナシ」とは戌亥(北西)の風のこととされており、当社は風神を祀っているとも言われています。これを受けて当社は風の神である「級長津彦命」および「級長津姫命」を祀ったとする説があります。

また一方で「アナシ」とは前述の戌亥の風に関連して、鉱石を炉に入れ風を利用して高温で融かして行われる製鉄を指す、或いは全く別の観点から鉄鉱石を採集する際に行われる「鉄穴流し」である、また製鉄の際に鉱毒にやられて脚に障害が出る「痛脚」であるなど、様々な観点から金属関係の語であるとする説もあります。

奈良県桜井市穴師に鎮座する「穴師坐兵主神社」では製鉄の遺構が見られるなど製鉄が古くから行われたとする説があります。同じ「穴師」の名を持つ神社として参考にすべきでしょう。

一方、『日本霊異紀』では当地付近を「下痛脚(しもあなし)村」として、恒常的に卵を食べていた男が悪報を受けて足を焼かれたことから「痛脚(あなし)」の地名が生まれたとする説話があります。前述の鉱毒による脚の障害とする説と比較すべき話かもしれません。

当社はこのように風神を祀る説、金属神を祀る説等がありますが、現在は「天忍穂耳尊」と「拷幡千々姫命」を祀っており、江戸時代にはこの二柱を祀るとされていたことが各資料で見受けられます。

天忍穂耳尊は農業の神として、拷幡千々姫命は織物の神として信仰されているようで、特に後者に関しては現在も泉大津市は紡績業の盛んな地であることから地域の産業に適合した神が祀られていると言えます。

しかし一方で『新撰姓氏録』を見てみると、和泉国神別に天富貴命の五世孫、古佐麻豆智命の後裔であるという「穴師神主」が登載されています。

とするとこの「穴師氏」なる氏族が祖神を祀ったのが当社だと考えるのが妥当とも思われます。

尚、当社境内社の「春日社」には穴師氏の祖である「天富貴命」と「古佐麻豆智命」が祀られています。

『延喜式』神名帳には二座とあるので、一座は穴師神主の祖神、もう一座は風神あるいは金属神としての穴師の神が祀られていたのかもしれません。

穴師の神については多くの謎があり、今後の研究が俟たれるところです。

境内の様子

当社の一の鳥居は境内から西方300mほど離れた地に南西向きに建っています。

一の鳥居両脇に配置されている狛犬。隆々とした花崗岩製の狛犬で、真新しい鳥居と比べるとやや古い印象です。

一の鳥居から真っすぐ道を進んでいくと二の鳥居が南西向きに建ち、境内入口となっています。

和泉国二宮に相応しい堂々とした出で立ちの鳥居です。

二の鳥居の後方に配置されている狛犬。花崗岩製で、ずんぐりとした体形の愛嬌ある狛犬です。

そしてさらに二の鳥居の後方には立派な石造の反橋があります。

急勾配のため参拝客が通行するには適さず、神の通るべきものとして形式的・象徴的な橋となっています。

文化財には指定されていませんが江戸時代初期くらいに造られたものでしょうか。

参拝客の動線としては反橋の両側の平坦な通路を通って境内へ入ることになります。

境内はとても広く、緑豊かな空間の中に重厚な社殿が建っており、実に気持ちの良い空間となっています。

境内に入って左側(北側)に手水舎があります。

境内を奥へ進むと社殿が南西向きに並んでいます。

拝殿は大規模なもので、本瓦葺の平入入母屋造に千鳥破風と軒唐破風が付いたもの。

そして何よりも特徴的なのは、拝殿前に二基の鳥居が横に並んで建っていることです。

それなのに拝殿の拝所は中央に一ヶ所だけとなっており、さらには後方の主要な本殿も一棟だけなので、不思議な配置です。後述の本殿の形式に合わせてこのような形になったのかもしれません。

拝殿は慶長年間(1596年~1615年)頃の建立とされ、拝殿と鳥居は共に泉佐野市指定有形文化財となっています。

拝殿前に配置されている狛犬。こちらは砂岩系の石材でしょうか。上述の狛犬と顔立ちが全く違っているのも面白いところです。

拝殿から奥の空間は塀で仕切られており、そこに本殿や多くの境内社が配置されています。

拝殿後方に建つ本殿は檜皮葺で朱塗りの施された三間社流造ですが、階が左右二ヶ所にあり、その上に千鳥破風がそれぞれ一つずつ付いています。

これは二棟の一間社流造が一続きになったものと見るべきでしょう。拝殿前に二基の鳥居が並んでいるのはこのためかもしれません。

この本殿は慶長七年(1602年)に建立された貴重な建築で、国指定重要文化財となっています。

本社本殿左右の境内社

本社本殿の左側(北西側)に「住吉社」が鎮座。御祭神は「表筒男命」「中筒男命」「底筒男命」「息長定姫命」。

鳥居が建ち、玉垣の奥に社殿が建っています。

この社殿は檜皮葺の一間社春日造に軒唐破風の付いたものですが、後方は入母屋造となっているようでやや変則的な形式です。

そしてこの社殿は文永十年(1273年)の建立で、大阪府最古の神社建築であり、全国的に見てもかなり古い神社建築です。

国指定重要文化財となっていますが、国宝に昇格してもおかしくない極めて貴重な建築と言えます。

住吉社の左側(南西側)に隣接して「合祀殿」および「穴師天満宮」(祭神「菅原道眞公」)の相殿が鎮座しています。

合祀殿は近隣に鎮座していた神社が合祀されており、その内訳は「菅原神社」「八坂神社」「菅原神社」「春日神社」「加茂神社」「琴平神社」「厳島神社」「福神社」となっています。

鳥居が建ち、玉垣の奥に銅板葺の平入入母屋造に軒唐破風付きの向拝の付いた社殿が建っています。

奥の空間の左隅に、本社本殿の方(南東側)を向いて三社の境内社が鎮座しています。

この三社は手前側(南西側)から順にそれぞれ「熊野三神」「戎社」「天照皇大神」となっています。

両側の熊野三神、天照皇大神の境内社は小型の銅板葺の流見世棚造、中央の戎社は銅板葺の一間社流造の社殿です。

反対側、本社本殿の右側(南東側)に「春日社」が南西向きに鎮座。御祭神は「天富貴命」「古佐麻槌命」。

住吉社と同様に鳥居が建ち、玉垣の奥に社殿が建っています。

社殿は檜皮葺の一間社春日造に軒唐破風の付いたもの。本社本殿と同じく慶長七年(1602年)に建立された貴重な建築で、国指定重要文化財となっています。

この神社に祀られている二柱は『新撰姓氏録』和泉国神別に登載されている「穴師神主」の祖神です。

この二神(もしくはこのいずれか)が当社本来の祭神であったことも考えられますが、何故現在は「春日社」と称する神社に祀られているのでしょう?

境内北西側の境内社

境内の北西側の一画にも多くの境内社が鎮座しています。

左側(南西側)には三社の境内社が南東向きに鎮座しており、左側から次の神社となっています。

- 「大歳社」(祭神「大歳神」)

- 「兵主社」(祭神「八千鉾神」)

- 「八幡社」(祭神「誉田別尊」)

社殿はいずれも小さな銅板葺の流見世棚造。

三社の右隣(北東側)には「大国主社」が南東向きに鎮座。御祭神は「市杵島姫命」「大国主命」「事代主命」。

鳥居が建ち、玉垣の奥に檜皮葺の三間社流見世棚造の社殿が建っています。こちらの社殿はやや年季が入っていそうな印象。

大国主社の右側(北東側)にも三社の境内社が南東向きに鎮座しており、左側から次の神社となっています。

- 「楠木社」(祭神「楠木正成公」)

- 「愛宕社」(祭神「火之香具土神」)

- 「多賀社」(祭神「伊邪那岐大神」)

社殿はいずれも銅板葺の流見世棚造。

境内その他の様子

当社境内はクスノキの巨木が多く、実に12本ものクスノキが泉大津市の天然記念物となっています。

本社社殿後方はクスノキのみならず多くの樹木が密生し貴重な森を形成しています。

社殿後方を回りこんでいくと境内東側に遥拝所がありました。伊勢神宮と皇居を同時に遥拝できるようです。

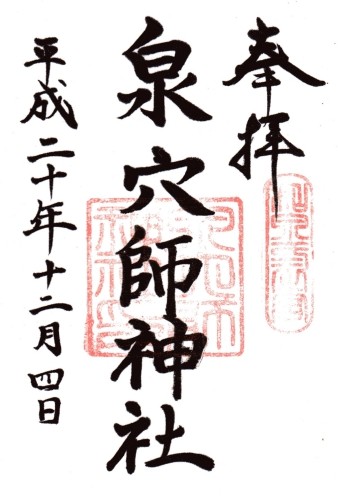

御朱印

由緒

案内板

泉穴師神社由緒

『和泉名所図会』

地図