| 社号 | 聖神社 |

| 読み | ひじり |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 信太大明神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府和泉市王子町 |

| 旧国郡 | 和泉国和泉郡王子村 |

| 御祭神 | 聖大神 |

| 社格 | 式内社、旧府社、和泉国三宮 |

| 例祭 | 5月10日 |

聖神社の概要

大阪府和泉市王子町に鎮座する式内社です。「和泉五社」の一つであり、和泉国三宮とされる和泉国でも格式の高い神社です。

社伝によれば、白鳳三年八月十五日に天武天皇の勅願により信太首が国家鎮護の神として「聖神」を祀ったとされています。

白鳳とは寺社の由緒や地方の歴史書などに見られる私年号であり正式な年号ではありません。多く白雉(650年~654年)の別称だとされていますが、当社の社伝ではそれ以降のこととして、白鳳三年を西暦674~675年としています。白鳳を672年以降とするのは中世の寺社縁起等でよく見られます。

当地一帯は古くより「信太(シノダ)」と呼ばれ、当地は渡来系氏族の「信太氏」が居住したと考えられています。

『新撰姓氏録』和泉国諸蕃に百済国の人、百千の後裔であるという「信太首」が登載されており、社伝ではこの氏族が当社を創建したとしています。

当社の祭神は古くから諸説ありますが、現在は社名の通り「聖大神」を祀っています。

『古事記』によれば聖(ヒジリ)神はスサノオの子である大年神(オオトシノカミ)が伊怒比売(イノヒメ)との間に設けた末子です。「聖(ひじり)」とは「日知り」の意であり、太陽の運行から季節を知る技術のことで、つまり聖神とは暦を司る神です。また農耕において暦が重要であったことから、親神の大年神と共に農耕の神でもあります。

このことから当地に居住した渡来系氏族は「日知り」即ち太陽の運行から季節を知る専門の職掌を担っていたことを示唆しています。さらにこれが後の陰陽道の淵源の一つとなった可能性も考えられます。

伝説上の話ですが、「葛の葉物語」では陰陽師・安倍晴明の母の白狐は信太森に住んでいたとされています。このような伝説が発生したのは当地・信太に「日知り」を行う人々が居住していたであろうことと関係があるのかもしれません。

とすれば当地に伝承されていた「日知り」に必要な天体観測技術や卜占技術が安倍晴明ら著名な陰陽師に受け継がれたことも考え得ることでしょう。

当社は江戸時代まで神宮寺として真言宗の「万松院」がありましたが、明治の神仏分離により廃寺となりました。今でも境内に不動明王像が祀られるなど、その名残がほんの僅かに残っています。

当社は慶長年間(1596年~1615年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営した本殿や境内社が残っており、国指定重要文化財となっています。広い境内に多くの文化財が伝えられ、和泉五社に相応しい風格を備えています。

境内の様子

一の鳥居は境内から600mほど北西の地にあり、北西向きに建っています。

一の鳥居から「信太山」と呼ばれる高台へと上っていくと深い森が現れ、ここに二の鳥居が北向きに建っています。ここが境内入口となります。

二の鳥居の両脇の狛犬は風化が激しく、何が何やらわからない状態に。

二の鳥居から鬱蒼とした森の中を長い参道が続きます。参道をL字型に進んでいくと奥に広く明るい空間が見え、そこが社殿の建つ空間となります。

参道から社殿の空間へ出るところの右側(南側)に手水舎があります。

この空間の左側(北側)に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿はピカピカの真新しいもので、銅板葺の平入入母屋造に千鳥破風と唐破風の向拝が付いたもの。

拝殿後方、透塀に囲まれて建つ本殿は檜皮葺の平入三間社入母屋造りに千鳥破風と唐破風の向拝の付いた大変立派な古いもので、慶長九年(1604年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営したものです。

桃山時代の特色がみられる貴重な建築として国指定重要文化財となっています。2019年7月に修復工事が完了し、朱塗りの美しい姿が蘇っています。

なお、以前(2008年)に訪れたときの本殿はこのような感じ。大棟や千木・鰹木は緑青で、彩色も色褪せており、現在とはまた違った趣のある建築でした。

以前に訪れた時の拝殿の様子。本瓦葺で、平入の入母屋造に千鳥破風と軒唐破風の付いた割拝殿で、非常に味のある建築でした。拝殿前には灯籠も設置されていました。

代わって2019年現在の様子。灯籠は移設されたようで、元から広い空間だったのがさらに広々と感じられるようになっています。

境内東側の様子

境内社は境内の東側にまとまって鎮座しています。

本社社殿の南東、塀に囲まれた一画に「三神社」と「瀧神社」が西向きに鎮座。

いずれの社殿も本社本殿と同じく慶長九年(1604年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営した貴重な桃山建築で、国指定重要文化財となっています。

向かって左側(北側)の「瀧神社」は檜皮葺の一間社春日造で唐破風が付いた社殿。

向かって右側(南側)の「三神社」は檜皮葺の三間社春日造という全国的にも珍しい建築です。(※三間社春日造の例は他に奈良県桜井市の「春日神社」、滋賀県大津市の「地主神社」、滋賀県愛荘町の「軽部神社」などがある)

三神社・瀧神社の左側に「琴平神社」が西向きに鎮座。御祭神は「大物主神」。

朱鳥居が建ち、奥に流造の石祠が建っています。

境内東側の空間は北の方に広がっています。

ここを進んでいくと左側(西側)に「厳島神社」が南向きに鎮座。御祭神は「市杵島比売命」。

鳥居が建ち、奥に銅板葺の流見世棚造の社殿が建っています。

厳島神社の向かい(東側)に鳥居が西向きに建ち、その奥に稲荷系の「お塚」があります。

玉垣の奥に「末広大神」と刻まれた大きな石の塚があり、その傍らに「玉姫大神」「豊丸大神」のお塚があります。

後にも紹介しますが、当社にはこのような稲荷系の「お塚」が非常にたくさんあります。

この空間の北側の突き当りに「平岡神社」が南向きに鎮座。御祭神は不明ですが、河内国一宮の「枚岡神社」(東大阪市出雲井町に鎮座)から勧請したのかもしれません。

拝所と塀に囲まれて檜皮葺の一間社春日造の社殿が建っており、これは本社本殿とほぼ同時期に造営されたと考えられる貴重な建築です。桃山時代の遺構として大阪府指定有形文化財に指定されています。

平岡神社の手前左側(西側)には石造の「聖不動明王」や石祠が鎮座しています。聖不動明王は鳥居の奥に安置されてあります。

このように不動明王は神社との親和性の高さ故か廃仏毀釈の流れを受けても比較的残りやすい印象があります。

平岡神社の左側(西側)に隣接して覆屋があり、この中にも稲荷系の「お塚」があります。

平岡神社からさらに左側(西側)の森の中へ通路が続いており、その奥に稲荷系の境内社(鉄板葺の流見世棚造)が鎮座しています。

ここが当社の最奥部と言えましょう。こちらにも「お塚」があります。

境内南側の様子

ここで一旦戻り、今度は境内の南側を見ていきます。

境内の南側にも入口があり、入口となる鳥居も南向きに建っています。

裏参道にあたりますが、こちらは新たに造成された宅地に続いており、そこに住まう人々も当社の氏子として当社に親しんでいるようで、今やこちらからの出入りの方が多いのではと思わされるほどです。

この南側の参道の左側(西側)に沿って流造の石祠と木造の妻入切妻造の祠(お堂?)が建っています。それぞれ祭神は不明。

さらに境内の南西側はちょっとした散策路のような一帯となっており、そこには紹介しきれないほど非常に多くの「お塚」が祀られています。

当社は特に稲荷系の神社というわけでもないのにこれほど多くの「お塚」が祀られているのは不思議なように感じられます。「葛の葉物語」の舞台となった近隣の「葛葉稲荷神社」(葛の葉町に鎮座)と関係あるのでしょうか。

神社を後にし、表参道二の鳥居付近に立つとこのような景色が広がっています。当社が高台の上に鎮座していることがわかります。

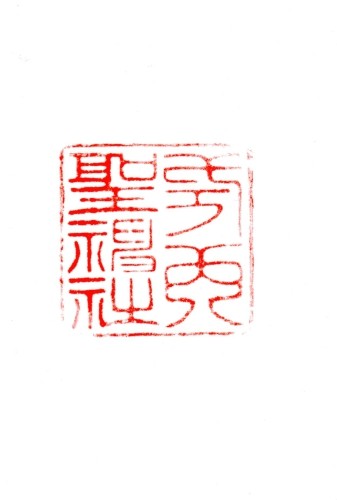

御朱印

由緒

案内板

聖神社

『和泉名所図会』

地図