| 社号 | 石津神社 |

| 読み | いしづ |

| 通称 | 石津大社 等 |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府堺市堺区石津町 |

| 旧国郡 | 和泉国大鳥郡上石津村 |

| 御祭神 | 八重事代主神、大己貴神、天穂日神 |

| 社格 | 式内社 |

| 例祭 | 10月4日、5日 |

石津神社の概要

大阪府堺市堺区石津町に鎮座する式内社です。西区浜寺石津町中の「石津太神社」と共に式内社「石津太神社」の論社となっています。

『新撰姓氏録』和泉国神別に天穂日命の十四世孫、野見宿禰の後裔であるという「石津連」が登載されており、本来はこの氏族が祖神を祀ったと考えられます。現在も当社に石津連の祖神である「天穂日命」が祀られています。

この「石津氏」は「土師氏」と同族であり、この「土師氏」とは古墳の築造や埴輪の製造、葬送儀礼等に関わった氏族です。

当地の東方一帯は「大仙陵古墳」をはじめとする日本有数の大規模古墳群「百舌鳥古墳群」があり、土師氏の中でも「毛受腹(モズバラ)」と呼ばれた系統がその近辺に居住しこれらの古墳の築造や祭祀に携わっていたと考えられます。

彼ら「毛受腹」は当地から4kmほど東方、現在の堺市中区土師町付近を拠点にしたと推定されています。

これに関連して、或いは「百舌鳥古墳群」に携わった土師氏の一族は一ヶ所のみでなく、当地付近にも居住しその子孫が「石津氏」と名乗り当社を奉斎した可能性も考えられるかもしれません。(「船待神社」の記事も参照)

一方で社伝によれば、「事代主神」がこの地に降臨して五色の神石を置いたためこの地を石津と称し、後に第五代孝昭天皇の七年に勅により当社が創建され、垂仁天皇の御代に石津氏の祖である「野見宿禰」を当社の神主にしたと伝えています。

この伝承により、当社は石津太神社と共に「日本最古の戎宮」と称しています。

神が五色の神石を携えたこと、孝昭天皇七年に創建されたこと等、当社の由緒は石津太神社と多くの点で共通する一方、石津太神社では「蛭子(ヒルコ)命」を主体とするのに対し、当社では「事代主神」を主体としています。

以上のことは同じ伝承が二社に分かれて伝えられたことを示唆しています。当社と石津太神社のいずれかが式内社で、恐らく村を分けた際にどちらかがどちらかへ分祀したのではと推測されます。

石津太神社の地は『延喜式』の時代には海だったとする説があり、徐々に砂が堆積して陸地が形成されていったとしたら、石津太神社の社地は確かに海に近すぎる印象はあります。

加えて、当社が西向きなのに対して石津太神社は東向きである点も気にかかる点で、海からやってきた神ととする伝承を見れば、当社のように海の方である西を向くのが自然であるようにも思えます。

とはいえ和泉国では海に関係ありそうな神社でも海に背を向ける神社も多く、また石津太神社には「やっさいほっさい」等古くからの神事があり、いずれが式内社かを決するのは難しいところです。

また当社は石津氏の祖「野見宿禰」を神主にしたと伝えている点も特徴で、後世の創作・付会である可能性が高いとはいえ、石津氏が祖を祀った伝承がやや形を変えて伝わったことも考えられるかもしれません。

いずれにしても両社ともに地域の氏神として大切にされていることは変わらないでしょう。

境内の様子

当社の近くに歩道橋があり、そこから境内を見渡すことができます。

境内入口。朱に塗られた鳥居が西向きに建っています。鳥居前の歩道は狭いので写真を撮るのは一苦労。

鳥居をくぐった様子。社殿前までまっすぐ参道が伸びています。

参道両脇の灯籠は寛保二年(1742年)に奉納されたもので、「石津大社」と力強く刻まれています。

参道途中の右側(南側)に手水舎があります。

参道の正面奥に社殿が西向きに並んでいます。

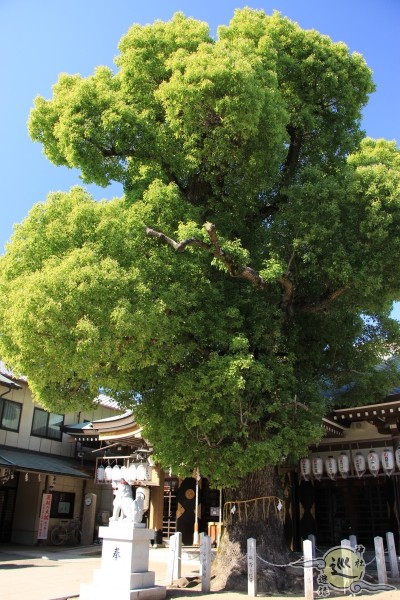

拝殿はRC造で、銅板葺の平入入母屋造に大きな唐破風の向拝が付いたもの。拝殿前のクスノキは堺市指定保存樹木です。

本殿もRC造で、銅板葺の平入入母屋造となっています。

幣殿で拝殿と接続しており、権現造のような形式であるとも言えます。

本殿を囲う塀にはこのような板が取り付けられてあります。

エビス神は耳が遠いとさているので、当社では木槌でこの板を三度叩いて本殿の側で大きな音を鳴らし、その上で祈願するのが習わしとなっています。

同様の信仰装置は他のエビス系の神社でも稀に見かけるものです。

本社本殿の右側(南側)の傍らでひっそりと置かれている狛犬。花崗岩製の古めかしいもので、恐らく前代の狛犬でしょう。

境内社等に転用されることもなくただ置かれているだけなので、狛犬としての機能は失われてしまっています。

本社本殿の右側(南側)に「猿田彦大神」が西向きに祀られています。

社殿は銅板葺の妻入切妻造。

道を戻って参道途中の左側、境内の北側に二社の境内社が南向きに鎮座しています。

左側(西側)が「野見宿禰神社」で右側(東側)が「天満宮」。いずれも社殿は銅板葺の一間社流造ですが前者はやや大きなものとなっています。

「野見宿禰」は当社を奉斎したと考えられる「石津氏」の祖であり、社伝では垂仁天皇の御代に当社の神主になったとされています。

また、天満宮の祭神「菅原道真」は野見宿禰の後裔です。ただ石津氏の直系の子孫とは考えにくく、恐らく後世の天神信仰の拡大により勧請されたものでしょう。

境内入口の右側、境内の南西隅に大きなクスノキがあり、堺市指定保存樹木となっています。

このクスノキ根元に境内社が西向きに鎮座。社名・祭神は不明で、社殿は銅板葺の流見世棚造。

大阪市内ではクスノキに龍蛇の類がおられるとして祠に祀る信仰がよく見られることを当サイトでは指摘していますが、隣接する堺市でもしばしば見かけます。これも恐らくその例の一つなのでしょう。

境内北西隅のクスノキと境内北側のおがたまの木。これらも堺市指定保存樹木となっています。

当社は決して鬱蒼とした森というような境内ではありませんが、樹木の一本一本は実に立派なものです。

梅雨入り目前の当社は社殿の前で花菖蒲が綺麗に咲いていました。

御朱印

由緒

案内板

石津神社

地図

関係する寺社等

-

石津太神社 (大阪府堺市西区浜寺石津町中)

社号 石津太神社 読み いわつた 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府堺市西区浜寺石津町中 旧国郡 和泉国大鳥郡下石津村 御祭神 蛭子命、八重事代主命、天穂日命 社格 式内社、旧村社 例祭 10月5日に近い土 ...

続きを見る

-

船待神社 (大阪府堺市堺区西湊町)

社号 船待神社 / 舩待神社 読み ふなまち 通称 旧呼称 塩穴天神社 等 鎮座地 大阪府堺市堺区西湊町1丁 旧国郡 和泉国大鳥郡湊村 御祭神 天穂日命、菅原道真公 社格 式内論社 例祭 9月14日 ...

続きを見る