| 社号 | 意賀美神社 |

| 読み | おかみ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府枚方市枚方上之町 |

| 旧国郡 | 河内国茨田郡枚方村(旧地は伊加賀村) |

| 御祭神 | 高龗神、素盞嗚命、大山咋神、大国主神 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 | 10月14日 |

式内社

意賀美神社の概要

大阪府枚方市枚方上之町に鎮座する式内社です。

元は現在地の南方、伊加賀宮山(現在の伊加賀北町地区)に鎮座していました。

当地は元々「須賀神社(牛頭天王社)」が鎮座していましたが、神社合祀政策により明治四十二年(1909年)に旧「意賀美神社」が「須賀神社」を合祀の上、当地に遷座しました。須賀神社にとっては主客が転倒した形になってしまっています。

なお、旧地の伊加賀は『倭名類聚抄』河内国茨田郡に「伊香郷」とあり、古い地名です。

社伝によれば、当社は開化天皇の御代に「伊香色男(イカガシコオ)命」「伊香色女(イカガシコメ)命」の邸内に「高龗神」を祀ったのが創建であると伝えられています。

これは旧地「伊加賀」の地名を物部氏の祖の一人「イカガシコオ」に関するとし、また同母妹の「イカガシコメ」が開化天皇の皇后だったことから生じた伝承と思われます。

開化天皇は欠史八代の一人であり実際の当社の創建年代もかなり下るものと思われますが、当社の創建において物部氏の一族が関わっていた可能性は考えられるかもしれません。

旧地を含め当地付近は、琵琶湖を水源とする大河川であり水運上も極めて重要な淀川に面した地であり、当地が開拓されるにあたり水害の除災と水運の安全を祈願して当社に淀川の水神が祀られたことが推測されます。

或いはより広く河内国における河川の安全を司る神として、南の「大祁於賀美神社」(羽曳野市大黒に鎮座)に対して北は当社を祀る形になったのかもしれません。その場合は単なる一氏族の信仰を越えて国家的に祭祀が行われたことも想定され得るでしょう。

元々「須賀神社」が鎮座していた当地には「万年寺」と称した真言宗の寺院があり、明治の神仏分離により廃寺になったものの石造九重塔が現在も残っています。

この寺院跡に四世紀前半頃の古墳「万年寺山古墳」が発見されており、墳形は不明なものの八面の三角縁神獣鏡等の鏡が確認され、淀川の水運を掌握した豪族が淀川を見渡せるこの丘に葬られたと考えられています。

このように見てみると、元は「須賀神社」の地とはいえ、当地は淀川の水神を祀るに相応しいと言えそうです。

境内の様子

当社は京阪枚方公園駅の東方、淀川に突き出た丘である「万年寺山」の上に鎮座しています。写真の背後の丘がそう。

境内入口。西向きの鳥居から丘の上へ伸びる石段が続いています。

石段を上っていくと二の鳥居が西向きに建っています。社殿のある空間はさらに上です。

石段を上りきると右側(南側)に手水舎があります。手水鉢は花柄や流水の紋が刻まれたオシャレなもの。

さらに参道を進むと正面奥に社殿が西向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造に向拝が付いたもの。

拝殿前に配置されている狛犬。比較的新しいもののようです。

拝殿後方、瑞垣に囲まれて建つ本殿は銅板葺の流造で、壁に覆われています。

道を戻り、参道途中の右側(南側)に「稲荷神社」が北向きに鎮座。

多数の朱鳥居が建ち、桟瓦葺の平入切妻造で朱塗りの施された社殿(覆屋?)が建っています。

参道を挟んで稲荷神社と向かい合うように「琴平神社」が南向きに鎮座。

鳥居が建ち、銅板葺の平入切妻造の社殿(覆屋?)が建っています。

琴平神社の狛犬は鼻の位置が異様に高い非常にユーモラスな顔つきでした。

本社社殿の後方には明治神宮と伊勢神宮の遥拝所がそれぞれあります。

境内を囲う金網の外に風化の進んだ古い狛犬が置かれてありました。

当地に元々鎮座していた須賀神社にあったものでしょうか。

境内の北側に仏殿のような本瓦葺の平入入母屋造の建物があります。これは何のための建物なのでしょう。

訪問時は先の建物の前で河津桜が綺麗に咲いていました。

社殿の建つ空間の一つ下の空間は梅林となっており、かつてはここに「万年寺」と称する真言宗の寺院がありました。

現在も南北朝~室町期のものと考えられる石造九重塔があり、往時の面影を僅かに残しています。

淀川に臨んだ丘である当地は、丘のすぐ側を走る京阪本線はもちろん、奥の淀川やその向こうの北摂山地までも見渡すことができます。

この好立地にある「万年寺山古墳」の被葬者は淀川の水運を掌握していたとも考えられています。

当地のすぐ近くにある「枚方宿」。江戸時代に京と大坂を結んだ「京街道」の宿場町であり、また三十石船をはじめとする淀川の舟運の中継港としても発展し、水陸ともに交通の要衝として大いに栄えました。

現在もその様子を偲ぶことのできる古い家屋が残っています。

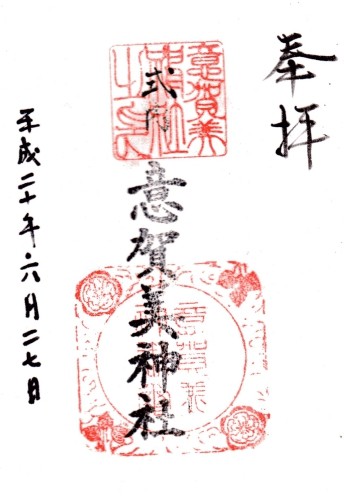

御朱印

由緒

案内板

万年山古墳と意賀美神社

『河内名所図会』

地図