| 社号 | 日根神社 |

| 読み | ひね |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 大井堰大明神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府泉佐野市日根野 |

| 旧国郡 | 和泉国日根郡日根野村 |

| 御祭神 | 鵜葺草葺不合尊、玉依比売命 |

| 社格 | 式内社、旧府社、和泉国五宮 |

| 例祭 | 5月5日 |

日根神社の概要

大阪府泉佐野市日根野に鎮座する式内社です。「和泉五社」の一つ(和泉国五宮)であり、和泉国の中でも有数の格の高い神社として信仰されてきました。

当社の創建については大きく次の四つの社伝が伝えられています。

- 神武東征の際、長髄彦に敗れ紀伊に向かった神武天皇が当地に立ち寄って戦勝を祈願し、その後大和を平定したことにより当地に神を祀ったのが当社である。その際、当地で「日」の神であるアマテラスと「根」の神であるスサノオを祀ったから、或いは「日」の御子が「根拠地」とした地であったから「日根大明神」として祀ったという。

- 神功皇后の三韓征伐において「正覚太子」なる者が助力したが、この者は「溝口大明神」の化身であった。三韓からの帰途、当地に立ち寄りこの地に祀ったのが「比売神社」(後述)であり当社の始まりである。この際に神功皇后が上陸した地は「船岡山」でありかつて当社の御旅所があった。

- 当地に新羅からの渡来系氏族である「日根氏」が居住して開拓し、この氏族が祖を祀ったのが当社である。

- 神鳳が大鳥郷に降り、この神を天照大神の権化として、天武天皇の御代に当地に「大鳥大社」(堺市西区鳳北町に鎮座)の分霊を祀った、或いは「五社大明神を祀れ」とのお告げがあったことにより祀ったのが当社である。また或いは仲哀天皇の御代に白翁が大鳥に姿を変えて、日根野の地に神を祀るよう告げたともいう。

このように複数の社伝が伝えられており、当社の歴史において多様な要素が複雑に絡み合い様々な伝承が付加されていったことが想像されます。

この中の3.について、『新撰姓氏録』和泉国諸蕃に新羅国の人、億斯富使主を出自とする「日根造」が登載されており、当初はこの氏族が当社を奉斎した可能性があります。

他の伝承が記紀に登場する人物に仮託した神話性の色濃いものであるのに対して3.は非常に現実的であり、当社の創建としてはこの説が最も妥当であると言えそうです。

中世には当地一帯は日根荘と呼ばれる荘園で、領主の九条家が自ら開発したところでした。『日根野村絵図』などの古文書に当時の様子が描かれており、寺社等の多くの施設が現在にも残っています。

旧・日根荘において歴史的な景観を構成している寺社などは「日根荘遺跡」として国の史跡に指定されており、当社や大木地区の「火走神社」も含まれています。

また当社は古くから「大井堰大明神」と呼ばれていました。この社名から樫井川から水を引いて井関や水路を造り当地一帯を大規模に開発したことが窺えます。

この名がいつ頃から呼ばれるようになったかは定かではありませんが、中世の荘園開発に伴って土地の神・開拓の神・水利の神として神格が再定義され、その頃にそう呼ばれるようになったのかもしれません。

しかし最初に当社を奉斎したと思われる「日根氏」が当地を開拓した際に、彼らの持っていた先進的かつ高度な技術で既に井関や水路等を整備したことも考えられ、そうすると「大井堰大明神」の称は存外に古いものである可能性も考えられます。

一方、当社の御祭神は「鵜葺草葺不合尊」「玉依比売命」です。この二神は恐らく当初の祭神でなく、後世に組み込まれた伝承により変更が加えられたものでしょう。

とはいえ当社で夫婦の神を祀るとする信仰は古くから定着していたようで、これに因み当社は子授け・安産の神だともされています。

当社では幟に大量の枕を付けて御旅所まで練り歩く「まくら祭り」が行われ、これは子宝に恵まれない夫婦が子授けを願って枕を奉納したことに始まるとも伝えられています。

枕にゆかりの深い神社であることから現在では安眠の神としても信仰されるようになっており、不安などで寝付けないといった悩みを持つ人々を対象に祈願が行われています。

当初は「日根氏」が祖を祀ったのが創建だともされる当社は、後には開発・水利の神として、さらに後には子授け・安産の神として、そして現代では安眠の神として信仰されています。

このように当社は時代ごとに様々な神格を併せ持ってきた神社であると言えます。

比売神社

日根神社の境内の鎮座する式内社です。御祭神は「天照大御神」「須佐之男命」。

当社の創建・由緒については上述の日根神社社伝の1.および2.が関わっており、2.の神功皇后に助力した「正覚太子」なる者が当社の化身とされ、また1.で当社の祭神が「日根」の地名・社名に関わるとしています。

しかしいずれも神話の登場人物に仮託した付会であり、また「正覚太子」なる人物も出所が不明で、当社の創建について正確な事情ははっきりしません。

当社は古くから「溝口大明神」と呼ばれ、「大井堰大明神」と呼ばれた日根神社と共に、当地一帯が大規模に開発された際に水利の神として重視されたことが窺われます。

当社は元々は別の地に鎮座していたのがいつの頃か日根神社境内に移されたようです。かつては日根神社と向かい合うように鎮座し、「下の御前」と呼ばれていたとも伝えられています。

境内の様子

一の鳥居は社殿の北西350mほどのところに北西向きに建っています。一の鳥居から社殿までまっすぐに長い参道が続いています。

参道途中に二の鳥居が北西向きに建っています。二の鳥居は赤く塗られた両部鳥居で、稚児柱は黒く塗られたもの。

さらに進むと朱塗りの三の鳥居が北西向きに建っています。

三の鳥居をくぐると社務所や境内社のある広い空間。こちらの境内社は後述することとし、一先ず進みます。

さらにまっすぐ進むと朱塗りの四の鳥居が北西向きに建っています。ここまで来るとようやく社殿が見えてきます。

四の鳥居をくぐると右側(南西側)に手水舎。

正面の石段を上ったところ神門が建っています。この神門は本瓦葺の平入切妻造の四脚門で、左右に塀が設けられており、奥の社殿の建つ空間とを完全に仕切っています。

神門をくぐると正面奥に社殿が北西向きに並んでいます。

拝殿は桟瓦葺の平入入母屋造で千鳥破風と唐破風の向拝が付いたもの。向拝のみ銅板葺となっています。

どっしりとした安定感ある建築といった印象。

拝殿前に狛犬の銅像が配置されています。

拝殿後方、透塀の奥に建つ本殿は大規模なもので、一見すると檜皮葺の一間社春日造に唐破風の付いたものですが、背面は入母屋造となっています。

豊臣秀頼が再建したものとされる貴重な建築で、大阪府指定有形文化財です。鮮やかな彩色の施された非常に素晴らしい建築で国重文に昇格しても良さそうな物件です。

本社社殿周辺の境内社等

本社本殿の左側(北東側)に「新道宮」が北西向きに鎮座。御祭神は「菅原道真」。

鳥居が建ち、透塀の奥に銅板葺の一間社春日造に唐破風が付き、彩色も施された社殿が建っています。

こちらの社殿も古そうな印象ですが特に文化財指定はされていないようです。

新道宮の傍らに謎の石柱が建っています。上下に分割された石柱に笠状の石が載せられたもので、他に類を見ません。

当社は子授け・安産の神でもあることから、これを男根の象徴だとする説もあるようです。

新道宮や謎の石柱の周囲にも二社の境内社が鎮座していました。(配置の関係上写真は撮れず)

社殿の左側(北側)にはこのような水路が流れています。当社の南方から西方へ流れる樫井川から引いたもので、この水路による灌漑で日根野の地は大規模な開墾が可能となりました。

当社のかつての呼び名「大井堰大明神」とはこうした水路の守り神であったことから呼ばれたのでしょう。

本社社殿の右側(南側)に境内社が北東向きに鎮座。社名・祭神は不明。

社殿は銅板葺の一間社春日造。

境内中ほどの境内社等

さて三の鳥居をくぐったところに境内社のある広い空間があると上述しましたが、今度はこちらの境内社を見ていきます。

この空間の右側(南西側)に五社の境内社が北東向きに並んでおり、それぞれ社殿前に一社ずつ鳥居が建っています。

これらの内、最も手前側(北西側)に鎮座するのは式内社の「比売神社」。御祭神は「天照大御神」「須佐之男命」。江戸時代には「溝口大明神」とも呼ばれました。

社殿は檜皮葺の大規模な一間社春日造で鮮やかな朱塗りや絵画が施されています。本社本殿よりも古い建築らしく、室町時代初期を下らないと考えられており、大阪府指定有形文化財となっています。

「重要文化財」と書かれた石碑が建っていますが、国指定でなく府指定です。国指定でないのが不思議なくらいの大変貴重な物件のように感じられます。

案内板

建第二一号 府指定有形文化財

日根神社 末社 比売神社本殿

比売神社の左側(南東側)に隣接して「丹生神社(野々宮)」が鎮座。御祭神は「丹生都比売大神」「丹生高野御子大神」。

社殿は銅板葺の一間社春日造に軒唐破風の付いたもの。十七世紀末の建築であるといい、扉に絵画が描かれるなど細かな彩色が施されています。

丹生神社の左側(南東側)に隣接して「野口恵毘須神社」が鎮座。御祭神は「事代主尊」。

社殿は銅板葺の一間社春日造に軒唐破風の付いたもので彩色が施されています。

野口恵毘須神社の左側(南東側)に隣接して「岡前神社」が鎮座。御祭神は「須佐之男命」。

社殿は銅板葺の小型の一間社流造。元は俵屋地区の神社だったようです。

岡前神社の左側(南東側)、最も奥側に「赤之宮」が鎮座。ば御祭神は「丹生都比売命」。

社殿は銅板葺の一間社流造。

このように当社は広い境内と多くの境内社を有しています。和泉五社の一つとしての風格を十分に感じられる神社となっています。

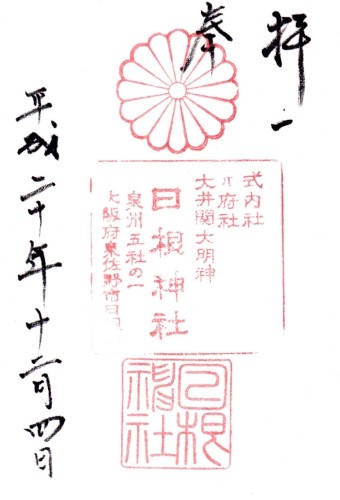

御朱印

由緒

案内板

建第二〇号 府指定有形文化財

日根神社本殿 一棟

貼紙

[日根神社]:ひね、大井堰大明神。

『和泉名所図会』

地図

関係する寺社等

-

火走神社 (大阪府泉佐野市大木)

社号 火走神社 読み ひばしり 通称 旧呼称 瀧宮明神 等 鎮座地 大阪府泉佐野市大木 旧国郡 和泉国日根郡大木村 御祭神 軻遇突智神、事代主神、天児屋根命、素戔嗚尊、大年神、稚日女尊 社格 式内社、 ...

続きを見る

-

総福寺天満宮 (大阪府泉佐野市日根野)

社号 総福寺天満宮 読み そうふくじてんまんぐう 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府泉佐野市日根野 旧国郡 和泉国日根郡日根野村 御祭神 菅原道真 社格 例祭 総福寺天満宮の概要 大阪府泉佐野 ...

続きを見る