| 社号 | 開口神社 |

| 読み | あぐち |

| 通称 | 大寺さん |

| 旧呼称 | 開口三村大明神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東 |

| 旧国郡 | 和泉国大鳥郡甲斐町 |

| 御祭神 | 塩土老翁神、素盞嗚神、生国魂神 |

| 社格 | 式内社、旧府社 |

| 例祭 | 9月12日前後の金~日曜 |

式内社

開口神社の概要

大阪府堺市堺区甲斐町東に鎮座する式内社です。

社伝によれば、神功皇后の三韓征伐の帰途、詔によりこの地に「シオツチノオジ」を祀ったことが創建であると伝えられています。

当社は近隣の「宿院頓宮」(堺区宿院町東に鎮座)と共に「住吉大社」(大阪市住吉区住吉に鎮座)との関係が非常に深く、住吉大社の奥の院とも呼ばれると共に、御祭神の「塩土老翁神」は住吉大神と同体だともされました。

かつて住吉大社の宿院頓宮への渡御の際には当社で奉仕者を饗応したといい、神事面でも住吉大社とも深い関係がありました。

当社と住吉大社との関係はかなり古くからのようで、住吉大社に伝わる古文書『住吉大社神代記』には子神に「開速口姫神」が、また別の記事では六月御解除を行う神領として「開口水門姫神社」が記載されており、これらは当社に比定されています。

後者の六月御解除が後の宿院頓宮で行われる「荒和御祓」になったと思われ、宿院頓宮および飯匙堀は当初は当社の社域だった可能性があります。

ここに住吉大社との関係の深さが如実に表れており、社名から推すに当社は港湾の守護神であったと思われることから、当社と共にその港湾も住吉大社の支配下にあったのでしょう。

また、「宿院頓宮」境内の飯匙堀にはホオリ(=山幸彦)が海神から授かった潮乾珠を埋めたと伝えられていますが、日本神話ではホオリが海神の宮を訪問する手助けをしたのは当社の祭神「シオツチノオジ」であることから、当社もまたこの伝承に関わる地と見なされていました。

このように空間的にもこの一帯が日本神話における海宮訪問譚の舞台であるとして語られていたようです。

ただ、上述のように『住吉大社神代記』には「姫神」とあるので、当初はシオツチノオジでなく女神が祀られていたものと思われます。

後世に当地の海に関する伝承が神話の舞台として再編されるにあたりいつしか祭神が変更されたのかもしれません。

当社はその後、天永四年(1113年)に原村(大仙陵古墳の付近とされる)の「素盞嗚命」と木戸村(所在不明)の「生国魂命」を合祀し、「開口三村大明神」と称するようになり、中世以降大いに栄えた堺の氏神として隆盛を極めたようです。

一方で当社が「大寺さん」とも称されているのは、当社の神宮寺だった「密乗山念仏寺」によるものです。行基の開基と伝えられる真言宗の寺院で、薬師如来を本尊としていました。

明治の神仏分離により念仏寺は廃寺となりましたが、名残として境内に「薬師社」が鎮座する他、現在も当社を「大寺さん」と呼び習わされています。

当社および念仏寺の関係文書「開口神社文書」は大阪府指定文化財、また「大寺縁起絵巻」「伏見天皇宸翰御歌集」「短刀銘吉光」は国指定重要文化財となっており、堺空襲などの戦災を受けつつも貴重な文化財を今に伝えています。

境内の様子

当社の主要な境内入口は境内の南東側と西側にあります。こちらは南東側の入口で、朱鳥居が南東向きに建っています。

そして境内を挟んで向かい側、商店街に面して西側の入口があります。

石造鳥居が北西向きに建ち、脇には「住吉奥院」と刻まれた享保七年(1722年)の灯籠が建っています。

当社は他に北側にも入口があります。

手水舎は西側の鳥居をくぐって左側(北側)にあります。

この手水舎の建物は当社境内で堺空襲の被害を免れた唯一の建造物で、江戸時代中期の建立とされています。

西側の入口から進んでいくとこのような広い空間に出て、左側(北東側)に社殿が建っています。異様に鳩の多い境内です。

一方で南東側の入口からの境内の様子はこんな感じ。

社殿は南西向きに並んでいます。

拝殿はRC造で、銅板葺の平入入母屋造に唐破風の向拝が付いたもの。神社の規模に比べて桁行方向がやや小さい印象。

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製で堂々とした構えです。

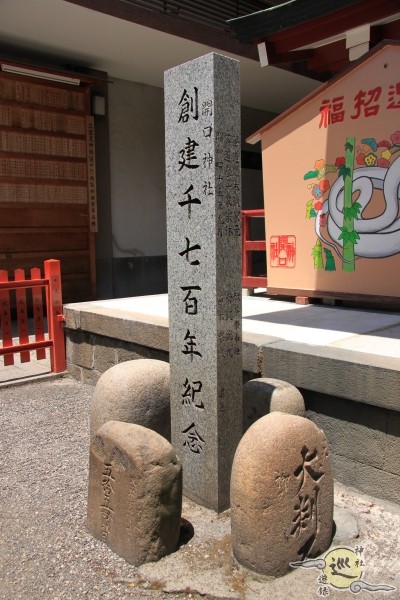

拝殿前に創建千七百年記念の石碑が建っていますが、その四方には「力石」が立てた状態で配置されています。

力石とは、腕に自信のある者がこれを持ち上げて力を競った石で、人通りの多い街道沿いや港の寺社などによく置かれていました。

当社の力石も文政や天保の銘が刻まれており、江戸時代に多くの人が集まって力比べが行われたことが想像されます。

拝殿後方、塀に囲われて建つ本殿も同じくRC造で銅板葺の流造となっています。

RC造とはいえベンガラのような落ち着いた赤が塗られ、気品ある建築となっています。

境内北東側の様子

本社本殿の後方、境内北東側に境内社がまとまって南西向きに鎮座しています。

これら境内社の内、左側(北西側)に鎮座する境内社は次の神社の相殿です。

- 産霊神社(祭神「高産霊大神他一柱」)

- 北辰神社(祭神「天御中主大神」)

- 大国魂神社(祭神「大国魂大神」)

- 恵美須神社(祭神「事代主大神」)

- 少彦名神社(祭神「少彦名大神」)

- 舟玉神社(祭神「天鳥船大神他三柱」)

- 楠本神社(祭神「久々能智大神」)

社殿は銅板葺の二間社流造。

その右隣(南東側)、中央に鎮座する境内社は次の神社の相殿です。

- 熊野神社(祭神「熊野大神」)

- 巌島大神(祭神「市杵嶋姫大神」)

- 兜神社(祭神「神功皇后他二柱」)

- 三宅八幡神社(祭神「誉田別大神」)

- 琴平神社(祭神「大己貴大神」)

- 神明神社(祭神「天照大神」)

- 豊受神社(祭神「豊受姫大神」)

社殿は同じく銅板葺の二間社流造。

最も右側(南東側)に鎮座するのは「薬師社」。当社の神宮寺だった「密乗山念仏寺」の本尊だった薬師如来像が安置されているようです。

建物も銅板葺の寄棟造の仏教建築となっており、他の境内社と異なる造りとなっています。

境内南東側の様子

境内の南東側にも多くの境内社が鎮座しています。

その一画には三社の銅板葺一間社春日造の境内社が北西向きに並んでいます。この内、左側の境内社は次の二社の相殿です。

- 菅原神社(祭神「菅原道真公」)

- 岩室神社(祭神「金山彦大神他二柱」)

中央の境内社は次の二社の相殿です。

- 舳松神社(祭神「住吉大神他七柱」)

- 松風神社(祭神「住吉大神」)

右側の境内社は次の二社の相殿です。

- 白髭神社(祭神「猿田彦大神」)

- 塞神社(祭神「猿田彦大神」)

これら境内社の右側(南東側)に隣接して「白一龍神社」の石碑が祀られてあり、歯痛に御利益があるとされているようです。

石碑にはどういうわけか日蓮宗特有の字体で南無妙法蓮華経と刻まれてあります。当社神宮寺は真言宗だったのにどういうことでしょう。

白一龍神社の右側(南東側)に「影向石」が鳥居の奥に祀られています。

本社祭神の塩土老翁神が影向(現れること)の際にこの石に腰を掛けて後に住吉へ向かったとも、行基と法談したところとも、弘法大師と対面した時の御座所とも言われています。

いわゆる「腰掛石」で、石に神が宿るとする磐座信仰の一種と見ることも可能です。

影向石の右側(南東側)に隣接して「竈神社」が北西向きに鎮座。御祭神は「庭津日命」。

鳥居が建ち、奥に銅板葺の一間社春日造の社殿が建っています。

境内の南端に「豊竹稲荷神社」が北西向きに鎮座。御祭神は「倉稲魂命」。

近年大規模に改修され、多数の朱鳥居が並び、奥の玉垣内に銅板葺で朱塗りの施された一間社流造の社殿が建っています。

古くは奇跡を起こしたという古木に祀られていましたが戦災によって失われたようです。

境内周辺の様子

境内の西側入口の側に「海会寺金龍井」があります。「海会寺」は元弘二年(1332年)に創建された臨済宗の寺院で、現在は「南宗寺」(堺区南旅篭町東に所在)の境内にありますが当初はこの地にありました。

この井はこの地に海会寺があった時期に掘られ、開山に関わった乾峯士曇なる僧が旱魃のときに龍神に祈ったところ老人に化身した鬼面の龍神が顕れ井戸を掘る地を教えたと伝えられています。

古くから茶の湯や豆腐作りなどに適した良質の水の湧く泉として大切にされてきました。

案内板

海会寺金龍井

当社の北方に「大小路(オオショウジ)」と称する東西方向の道があります。

これは古くから摂津国と和泉国との境界でした(ただし明治四年(1871年)に境界は大和川へ移る)。

「堺」の地名はこの境界に位置することに因んだものであり、同時に当社もまた境界にほど近い地に鎮座すると言えます。

当社の西方にある老舗の和菓子屋「本家小嶋」さん。歴史は極めて古く、天文元年(1532年)の創業で、その味は千利休も愛したと言われています。

「芥子餅」と「ニッキ餅」が看板商品で、伝統の感じられる大変美味な和菓子です。お土産に是非どうぞ。

御朱印

由緒

案内板

開口神社

『和泉名所図会』

地図

関係する寺社等

-

住吉大社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

社号 住吉大社 読み すみよし 通称 住吉さん 旧呼称 住吉四社大明神 等 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 旧国郡 摂津国住吉郡住吉村 御祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 社格 式内 ...

続きを見る

-

宿院頓宮 (大阪府堺市堺区宿院町東)

社号 宿院頓宮 読み しゅくいんとんぐう 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府堺市堺区宿院町東 旧国郡 和泉国大鳥郡宿院町 御祭神 住吉大神、大鳥井瀬大神 社格 住吉大社境外末社、大鳥大社境外摂社 例祭 7月 ...

続きを見る