| 社号 | 地祇神社 |

| 読み | ちぎ/くにつかみ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 権現大明神 or 地主権現 |

| 鎮座地 | 京都府京田辺市普賢寺下大門 |

| 旧国郡 | 山城国綴喜郡上村 |

| 御祭神 | 大国主命、大山祇命、活気長足比売命 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 | 10月18日 |

式内社

地祇神社の概要

京都府京田辺市普賢寺下大門に鎮座する式内社です。真言宗智山派の寺院「息長山観音寺」の境内に鎮座しています。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。式内社「地祇神社」が当社に比定された根拠もはっきりしません。

江戸時代には観音寺の境内に「権現大明神」「地主権現」の二社が鎮守社として鎮座していたことが記録に見えているものの、現在は当社一社(と境内社二社)が観音寺境内に鎮座しており、どのような経緯で現在の形になったのかはよくわかっていません。

また、権現大明神と地主権現のいずれが式内社「地祇神社」なのかについても錯綜があったようです。二社を併せて現在の形になったのかもしれません。

なお式内社「地祇神社」はその社名から推して本来は「地祇」すなわち「国津神」が祀られていたものと推測されます。

一方で観音寺及びその前身の普賢寺は山号を「息長山」と呼び、また西方の天王地区の山腹に鎮座する朱智神社は息長氏の祖として迦爾米雷王命を祀っていることから、当地では息長氏が居住していたとする説があり、もし仮にそうであれば彼らが祭祀に関わっていたことも考えられます。

ただし、上記の山号「息長山」は江戸時代後期に数々のデタラメの「由緒」を捏造した椿井政隆という人物が作成した「椿井文書」によるものであり、そのような山号があったかは大いに疑わなければなりません。

従って、当地に息長氏が居住していたとする見解も否定的に見るべきでしょう。

補足

当記事では当初、筆者の勉強不足により息長氏との関わりを示唆する旨を記していました。

近年椿井文書の存在が明るみになったことで新たな知見を得ることができ、当記事の内容も訂正致しました。

椿井文書についての詳細は松尾神社の記事も併せてご覧ください。

息長山観音寺

観音寺は天武天皇の勅願により法相宗の僧である義淵が「歓心山親山寺」を創建したことに始まると伝えられ、その後聖武天皇の勅願により東大寺の僧である良弁が伽藍を整備して「息長山普賢寺」と号したと伝えられています。

ただしこれは上記のように椿井文書に基づくものであり、意図的に捏造された伝承であることに注意しなければなりません。

数多の寺社の由緒として作成された椿井文書の中でも、特に当寺(普賢寺)は大きく上げられたため影響は極めて甚大で、どこまでが古くから伝わる伝承でどこからが捏造かを判別するのは極めて困難です。従って、当寺が如何にして創建されたかを知ることは現状では全く不可能と言わざるを得ません。

しかし背後の丘陵上に塔の心礎が残っており古代の瓦が出土することから、古くこの丘陵上に大寺院があったと考えられます。恐らくこの寺院は現在の地名にもあるように「普賢寺」と号していたのでしょう。

また当寺は八世紀に製作された木心乾漆十一面観音立像が本尊として安置されており、極めて貴重な仏像として国宝に指定されています。聖林寺の木心乾漆十一面観音立像とよく比較される有名な仏像です。

これらのことから、古く丘陵上に普賢寺があり、その寺院に安置されていた十一面観音立像を祀る寺院として現在に残っているのが「息長山観音寺」であると言えることでしょう。

椿井文書が嘘偽りを多分に含むとしても、上記の仏像や寺院跡の存在は、当地が古く極めて重要な霊場であり優れた仏教文化が華開いた地だったのは確実であると物語っています。

現在の観音寺と地祇神社がどのような関係にあったかは不明ですが、或いはかつて大寺院だった普賢寺が鎮守社として取り込んだことが考えられるかもしれません。

境内の様子

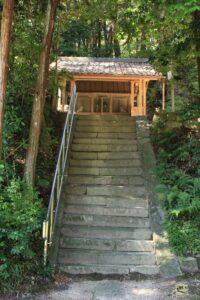

当社は観音寺の境内の西側一画に鎮座しています。鳥居は東向き。

当社は高台の上にあるため、鳥居の先には石段が伸びています。

石段の上に東向きの社殿が建っています。拝殿は無く、しころ屋根となっている板葺の三間社流見世棚造の本殿が覆屋の中に納められています。

基部の石壇には天文十年(1541年)の銘があるようですが未確認。

本殿の扉前に金網が張られており、その内部に一対の狛犬が置かれています。石製のようですが石材は不明。

社殿前の右側(北側)に大小二社の境内社が覆屋の中に鎮座しています。いずれも新しい建築で、しころ屋根の板葺・流見世棚造。社名・御祭神はいずれも不明です。

当社の鎮座する「息長山観音寺」。本堂は瓦葺の平入入母屋造の建築で南向きに建ち、内部には国宝の木心乾漆十一面観音立像が安置されています。

かつて背後の丘陵上に大寺院(恐らくこれが普賢寺と呼ばれていたのであろう)があり、現在に伝わる十一面観音立像は恐らくそこに安置されていたものだったのでしょう。

案内板

観音寺

観音寺本堂と地祇神社の位置関係。本堂の左側(西側)に地祇神社の鳥居が建っています。

当サイトでは、神社と寺院が同じ境内を共有し、かつ神社の社殿の向きと寺院の本堂の向きが直交する配置を「直交型」と分類しています。

地祇神社・観音寺も定義上「直交型」に分類されますが、ここでは観音寺が「主」、地祇神社が「従」であることが明らかなため参考程度に見ておくべきでしょう。

なお、江戸時代には観音寺境内に現在の地祇神社の前身と思われる「権現大明神」「地主権現」が鎮座していましたが、いずれも観音寺の西山の麓に鎮座していたと記録にあり、現在地とほぼ同一だったと思われます。

由緒

案内板

地祇神社

地図