| 社号 | 伊太祁曽神社 |

| 読み | いたきそ |

| 通称 | 山東宮 等 |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 和歌山県和歌山市伊太祈曽 |

| 旧国郡 | 紀伊国名草郡伊太祁曽村 |

| 御祭神 | 五十猛命 |

| 社格 | 式内社、旧官幣中社、紀伊国一宮 |

| 例祭 | 10月15日 |

伊太祁曽神社の概要

和歌山県和歌山市伊太祈曽に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、また紀伊国の一宮を称した神社の一つでもあり、古くから非常に有力な神社です。

記紀に見るイタケル

当社に関する説話として、『日本書紀』神代記の第八段の一書④にスサノオが高天原を追放された場面で次のように記されています。

『日本書紀』(大意)

素戔鳴(スサノオ)尊は子の五十猛(イタケル)神を連れて新羅国の曽尸茂梨(ソシモリ)に降りたが、「私はここにいたくない」と言って土で船を作って東へ渡り、出雲国の簸川の上流、鳥上之峰に至った。

(中略。この間にスサノオは大蛇を退治する。)

最初に五十猛神が天降ったとき、多くの樹木の種を持っていたが、韓地(朝鮮半島)には植えず全て持ち帰って筑紫(九州)から始めて全国に種を蒔き青山にした。故に五十猛命は有功(イサオシ)の神と称する。紀伊国に坐す大神はこれである。

この紀伊国に坐す大神とは当社の神とされており、現に当社も御祭神として「五十猛命」を祀っています。

このイタケルは日本中に種を播き樹木を生やしたことから樹木の神として信仰されており、当社もまた林業や製材業の関係者から篤い崇敬を受けています。

そもそも「紀伊(キイ)」の由来はズバリ「木」であるとするのが定説で、まさに紀伊国は木材の主要な産地でした。

樹木の種を蒔いたイタケルが紀伊国に鎮まったのもこうした背景によるものでしょう。

本邦における民間伝承では、山の神が一定の日に種を蒔く、木の数を数える等のためにその日に山に入ることを禁じた例が見られ、こうした山の神の古い姿が『日本書紀』に見られるイタケルだとも指摘されています。

またイタケルの妹神である「大屋津姫(オオヤツヒメ)命」と「抓津姫(ツマツヒメ)命」について、『延喜式』神名帳には当社の次に「大屋都比賣神社」(宇田森地区の「大屋都姫神社」が論社)、そしてその次に「都麻都比賣神社」(吉礼地区の「都麻津姫神社」、平尾地区の「都麻津姫神社」、禰宜地区の「高積神社」が論社)が記載されており、それぞれの神を祀っています。

この二社は共に名神大社であり、記載順や後述の『続日本紀』の記述から推しても当社と共に一体的に祭祀されたものだったものと考えられます。

当社でも配祀神として「大屋都比売命」「都麻津比売命」を祀っており、恐らく後世に上の二社から勧請したものでしょう。

また、『古事記』では大穴牟遅(オオナムチ)神が八十神から迫害を受けた際の様子として次のように記しています。

『古事記』(大意)

大穴牟遅神が八十神から二度も迫害を受け、母神の神産巣日(カムムスヒ)命は「お前がここにいたらついには八十神によって滅ぼされてしまうだろう」と言って、木の国の大屋毘古(オオヤビコ)神の元へ遣わせた。

しかし八十神が探し求めて追いかけて来て大穴牟遅神の引き渡しを求めたので、大屋毘古神は木の股をくぐらせて大穴牟遅神を逃がし、「須佐能男(スサノオ)命の坐す根の堅州国へ行け。必ずその大神が計らってくれるだろう。」と言った。

ここに登場する木の国の大屋毘古神とは紀伊国のイタケル、即ち当社の神を指すとするのが通説です。

オオヤビコとはイタケルの妹神であるオオヤツヒメと対になる名称であり、恐らくは家屋に関係する神で、ひいてはその材料である木材を司る神を意味するとも考えられます。

純粋な木そのものの神であるククノチに対し、イタケルやその妹神は木の生産や管理、およびそれを製材した木材、そして木材から造られる家屋や船などあらゆる構造物を司る神であることが窺え、より人間の営みを反映した神だったことが考えられます。

当社の社伝

一方で当社の社伝によれば、当社は創建年代は不詳としつつ、元は秋月地区の「日前神宮・国懸神宮」の地に鎮座していたといい、いつの頃か「亥の森」と呼ばれる地に遷座し、和銅六年(713年)に現在地に遷座したと伝えています。

「日前神宮・国懸神宮」では特に当社の神が鎮座していたとする伝承が無いため、そのような史実があったのかは何とも言えませんが、「日前神宮・国懸神宮」もまた毛見地区の「浜宮」から遷座してきたといい、これに伴い玉突きで当社の神が遷ってきたこともあったのかもしれません。

その遷座先である「亥の森」とは現在地の南東450mほどの地にある小さな森で、現在は「三生(ミブ)神社」と称する小さな祠が鎮座しています。

そして社伝ではそこから和銅六年(713年)に現在地へ遷ったと伝えていますが、『続日本紀』大宝二年(702年)二月二十二日条には「伊太祈曽、大屋都比売、都麻都比売の三神社を分け遷す」と記しており、現在地への遷座はこの時であるとする説もあります。

いずれにせよ現在地に鎮座したのは八世紀初め頃と見られると共に、『続日本紀』の記述からはオオヤツヒメとツマツヒメは元は当社で祀っていたことも示されています。

上述の通り現在は当社で両神を配祀しているので元の祭祀形態に戻ったと言えるのかもしれません。(なお、上記「三生神社」ではこの三兄妹を祀る)

当社の社名「伊太祁曽(イタキソ)」とは、社伝では神が御子を抱いたからとも伝えられているものの、これは付会と見られます。

江戸時代後期の地誌『紀伊続風土記』では御祭神の「イタケル」とその別称の「有功(イサオシ)」が約まったものと説明する他、「キソ」とは森や社を意味する朝鮮由来の語「コソ」と同根とする説もあります。

園部地区に鎮座する「伊達神社」でも当社と同様に「五十猛命」を祀る他、丹波や陸奧などの同名の「伊達神社」も同様にイタケルを祀っており、「イタ」がイタケルに通じることはほぼ間違いないでしょう。

当社の奉斎氏族

物部系の史書『先代旧事本紀』によれば、五十猛神、大屋姫神、抓津姫神の三神は紀伊国に鎮座し、紀伊国造が奉斎する神であると記しています。

「紀伊国造」は神皇産霊命の五世孫である天道根命の子孫であり、現在の和歌山市一帯を拠点にして勢力を広げ、「日前神宮・国懸神宮」を奉斎してきた氏族です。

一方で当社の神であるイタケルは紀伊国造と系譜上で繋がっているわけでもなく、また紀伊国造が当社を奉斎した痕跡も無いので、これを疑問視する説もあります。

上記の日前神宮・国懸神宮の地から遷座してきたとする伝承がこれと関連する可能性もありますが、一方で日前神宮・国懸神宮の神を奉じた紀伊国造らに追い出された集団が当地に留まって祀ったとする見方もあります。

当社の奉斎氏族については『先代旧事本紀』の他に記録が無く、結局のところどのような人々が祀ってきたのかははっきりしません。

しかし推測するならば、やはり古くから林業や木材加工等に携わってきた人々によって祀られてきたものだった可能性が高いと言えることでしょう。

中世以降の当社

古く紀伊国で最も重視された神社は「日前神宮・国懸神宮」でしたが、中世にはやや衰微した一方で、当社や「丹生都比売神社」(かつらぎ町上天野に鎮座)が力を付け、それぞれ紀伊国一宮を称するようになります。

「丹生都比売神社」が高野山と結びついたのに対し、当社は高野山の僧「覚鑁(カクバン)」を祖とする新義真言宗の寺院「一乗山根来寺」(岩出市根来に所在)と結びつきました。両社が勢力を伸ばしたのはこれらの寺院を背景にしたものでしょう。

かつては当社境内にも神宮寺として「興徳院」と称する寺院があったものの、現在は廃寺となっています。

大正五年(1916年)には「日前神宮・国懸神宮」「竈山神社」(和田地区に鎮座)と共に「三社参り」を行うための参詣鉄道として山東軽便鉄道(現在の和歌山電鐵貴志川線)が開業し、それ以来多くの参拝客を集めるようになりました。

和歌山電鐵による沿線活性化と利用促進へ向けた努力の甲斐もあり、現在も和歌山における有数の神社の一つとして存在感を放っています。

境内の様子

和歌山電鐵貴志川線の伊太祈曽駅から南方へ200mほど進むと当社の一の鳥居が北向きに建っています。

この地は二又に分かれた丘の谷間になっており、両側に丘の迫った地となっています。後述のようにこの先の右側(西側)の丘の麓に当社境内があります。

一の鳥居をくぐって左側(東側)に「櫛磐間戸神社」が西向きに鎮座。御祭神は「櫛磐間戸命」「豊磐間戸命」。

社殿は銅板葺の一間社流造。当社の随身的な位置付けでしょう。

一の鳥居から100mほど道を進むと右側(西側)に二の鳥居が東向きに建っており、ここが境内入口となります。

二の鳥居の両側に配置されている狛犬。花崗岩製のもの。

二の鳥居をくぐった様子。大きな池があり、これを跨ぐための反橋が設けられています。

反橋を渡ると左側(南側)に手水舎が建っています。

反橋を渡って正面奥に社殿が東向きに並んでいます。

正面に建つ拝殿は石垣の上に建っており、銅板葺の平入入母屋造で桁行十一間の大規模な割拝殿となっています。

通路部分が石段になっており、斜面の多い和歌山県ではこのような形式の割拝殿をよく見かけます。

石垣は中央構造線の外帯に接する三波川変成帯でよく見かける結晶片岩をふんだんに使ったもの。

紀ノ川沿いでは結晶片岩を使った石垣や石段等を多く見かけ、この地の地質をよく示しています。

ただ、江戸時代後期の地誌『紀伊国名所図会』の挿絵を見ると割拝殿が懸造となっていることから、このように割拝殿の真下一面に石垣を積んだのはそう古いことではなさそうです。

石垣の手前側には井戸があり、井筒は享和元年(1801年)に奉納されたもの。

通路をくぐり割拝殿を背後から見た様子。床は張られておらず、背後には壁も無いため開放的な構造となっています。

南側の部屋には上記『古事記』のオオヤビコが木俣をくぐらせてオオナムチを逃がした説話に因んだ「木の俣くぐり」のオブジェがあり、実際にくぐることも出来ます。

十二支の彫刻作品(チェーンソーカービング)も展示されており、これは毎年4月に行われる木祭りで実演奉納されているようです。

まさに木の神を祀る神社に相応しいと言えるものでしょう。

通路をくぐって正面奥は檜皮葺の平入切妻造の中門(拝所)となっており、参拝客はここで参拝することになります。

中門と透塀で囲まれた区画内に檜皮葺の流造の本殿が建っています。

本殿を囲う塀の北側にこのような丸石と注連縄で囲われた方形の区画があります。気になるものですが詳細不明。

本社本殿の左側(南側)に隣接して「都麻津比売命」を祀る境内社が東向きに鎮座。

社殿は檜皮葺の流見世棚造。

反対側、本社本殿の右側(北側)に隣接して「大屋津比売命」を祀る境内社が東向きに鎮座。

社殿は同様に檜皮葺の流見世棚造。

この二柱の神は本社主祭神の「五十猛命」の妹神にあたります。元は当社で祀っていたようですが、大宝二年(702年)に「大屋都姫神社」(宇田森地区に鎮座)と「都麻津姫神社」(吉礼地区及び平尾地区に鎮座)に分けて祀ったことが『続日本紀』に記されています。

恐らく後世に両社から勧請し、再び当社で祀るようにしたものでしょう。

本社本殿を囲う塀の左側(南側)に「氣生(キショウ)神社」が東向きに鎮座。御祭神は「五十猛命荒御魂」。

社殿は銅板葺の一間社春日造に軒唐破風の付いたもの。

本社本殿に祀られる「五十猛命」の荒魂をまた別に祀っているもののようです。

氣生神社の手前左側(北側)に「蛭子神社」が北向きに鎮座。

社殿は銅板葺の平入入母屋造で、社殿内の中央に「蛭子大神」を祀り、その左右の壁面を囲うように多数の神々を祀っています。

これらは明治の神社合祀令により近隣から遷されたもので、祀られている神々は左側から時計回りに次の通り。(括弧内は旧地の大字)

「熊野社(明王寺)」「稲荷神社(吉里)」「若宮八幡神社(境原)」「牛神社(山東中)」「大将軍神社(南畑)」「妙見神社(明王寺)」「妙見神社(黒谷)」「氣鎮神社(南畑)」「弁財天神(塩ノ谷)」「弁財天神社(山東中)」「弁財天神社(黒谷)」

これに隣接して上記「蛭子大神」を祀り、さらに右側には時計回りに次の神々を祀っています。

「八王子神社(境原)」「八王子神社(大河内)」「八王子神社(大河内)」「聖尾神社(黒岩)」「里神社(黒岩)」「里神社(南畑)」「里神社(塩ノ谷)」「天神社(永山)」「丹生神社(木枕)」「諏訪神社(吉里)」「白山神社(明王寺)」

蛭子神社の手前左側(東側)には「おさる石」と呼ばれる猿の頭のような岩石が安置されており、首より上の病に霊験があるとして信仰されています。

また蛭子神社の手前右側(西側)には「龍神」と題した迫力ある龍の彫刻(チェーンソーカービング)が展示されています。

道を戻り、本社拝殿の手前左側(南側)には二階部分に縁を廻らせた立派な社務所があります。

この社務所の手前側には樹齢千年とも言われた大杉の切り株があります。

昭和三十七年(1962年)に落雷により炎上したといい、その古幹は上述の割拝殿内にある「木の俣くぐり」のオブジェとして活用されています。

その他境内社等

祇園神社

当社境内の南端に「祇園神社」が鎮座しており、その入り口に鳥居が北向きに建っています。

鳥居をくぐり石段を上っていくと途中で二又に分岐しています。ここを左へ曲がると注連縄の掛けられた巨岩があり、これを「磐(いわくら)」と称しています。

案内板によれば、御祭神である五十猛命が父と共に新羅国から本邦へ渡り降り立ったという「鳥上峯」(現在の島根県にある船通山)の岩石をここに祀って遥拝所としているようです。

案内板

磐(いわくら)

先の二又の分岐を右へ曲がり、さらに石段を上ると「祇園神社」が東向きに鎮座。御祭神は「須佐男神」「天照大神」「埴安姫神」。

中門と塀に囲まれて銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

御井社

翻って当社境内の西端には「御井社」が鎮座しています。

祇園神社入口と社務所の間に神明鳥居が東向きに建っており、ここが入口となっています。

神明鳥居をくぐるとその先の道は堀切となっています。

上述のように本社社殿はちょっとした丘の上に建っていますが、「御井社」はその丘の向こう側にあることがわかります。

堀切の水を進んでいくと左側(南側)に神明鳥居が北向きに建っています。

二つ目の神明鳥居をくぐると左側(東側)に「いのちの水」と書かれた額の掲げられた覆屋があり、そこに井戸があります。

この水を飲用として、また病気の治癒にも霊験のある御神水として汲みに来る人も多いようです。

井戸の奥に「御井社」が西向きに鎮座。御祭神は「彌都波能売神」「御井神」。

社殿は銅板葺の一間社流造。この井戸の水神として祀られています。

案内板

御井社

案内板

境内周辺の様子

ときわ山(伊太祁曽神社古墳群)

当社二の鳥居の手前側に崖上へ登る道があります。この丘は「ときわ山」と呼ばれているようで、三基の古墳から成る「伊太祁曽神社古墳群」があります。

古墳群の内の「1号墳」は発掘調査が行われており、直径16m、高さ5mの古墳時代後期に築造されたと推定される円墳となっています。

結晶片岩の積まれた横穴式石室が露出しているものの、扉が設けられて鍵が閉められており、残念ながら中を伺うことはできません。

玄室内には棺を置くための台が設置されているようです。

三生神社(伊太祁曽神社旧地)

当社の南東450mほどの地に小さな森があり、これは「亥の森」と呼ばれています。

社伝によればこれは当社の旧地であり、和銅六年(713年)に現在地に遷座したと伝えています。

森の中には「三生(ミブ)神社」が南向きに鎮座。御祭神は「五十猛命」「大屋津姫命」「都麻津姫命」。

社殿はコンクリ製の銅板葺の流造状の小祠となっています。

入口はわかりにくく(森の南西側に荒れた道がある)、現在は忘れられたような神社となっています。

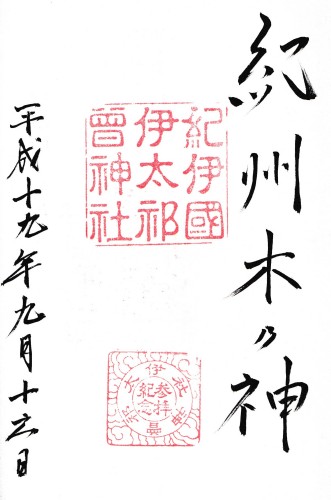

御朱印

由緒

案内板

紀伊国一之宮

伊多祁曽神社のご由緒

地図

三生神社

関係する寺社等

-

大屋都姫神社 (和歌山県和歌山市宇田森)

社号 大屋都姫神社 読み おおやつひめ 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市宇田森 旧国郡 紀伊国名草郡宇田森 御祭神 大屋都姫命 社格 式内社、旧県社 例祭 10月21日 式内社 紀伊國名草郡 大 ...

続きを見る

-

都麻津姫神社 (和歌山県和歌山市吉礼)

社号 都麻津姫神社 読み つまつひめ 通称 旧呼称 吉礼大明神 等 鎮座地 和歌山県和歌山市吉礼 旧国郡 紀伊国名草郡吉礼村 御祭神 都麻津姫命 社格 式内社、旧村社 例祭 10月14日 式内社 紀伊 ...

続きを見る

-

都麻津姫神社 (和歌山県和歌山市平尾)

社号 都麻津姫神社 読み つまつひめ 通称 旧呼称 妻大明神、妻御前社 等 鎮座地 和歌山県和歌山市平尾 旧国郡 紀伊国名草郡平尾村 御祭神 都麻津姫命 社格 式内社 例祭 式内社 紀伊國名草郡 都麻 ...

続きを見る

-

日前神宮・国懸神宮 (和歌山県和歌山市秋月)

社号 日前神宮・國懸神宮 読み ひのくま・くにかかす 通称 日前宮、名草宮 等 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市秋月 旧国郡 紀伊国名草郡秋月村 御祭神 日前神宮:日前大神 / 國懸神宮:國懸大神 社 ...

続きを見る

-

竈山神社 (和歌山県和歌山市和田)

社号 竈山神社 読み かまやま 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市和田 旧国郡 紀伊国名草郡和田村 御祭神 彦五瀬命 社格 式内社、旧官幣大社 例祭 10月13日 式内社 紀伊國名草郡 竈山神社 ...

続きを見る

-

高積神社 (和歌山県和歌山市祢宜)

社号 高積神社 読み たかつみ 通称 旧呼称 上の宮:高社、高宮、高三所明神、高御前 等 / 下の宮:気鎮社 等 鎮座地 和歌山県和歌山市祢宜 旧国郡 紀伊国名草郡禰宜村 御祭神 都麻都比売命、五十猛 ...

続きを見る

-

伊達神社 (和歌山県和歌山市園部)

社号 伊達神社 読み いたて / いだて 通称 旧呼称 園部神社、一宮大明神、牛頭天王 等 鎮座地 和歌山県和歌山市園部 旧国郡 紀伊国名草郡園部村 御祭神 五十猛命、神八井耳命 社格 式内社、旧郷社 ...

続きを見る

-

須佐神社 (和歌山県有田市千田)

社号 須佐神社 読み すさ 通称 千田神社 等 旧呼称 鎮座地 和歌山県有田市千田 旧国郡 紀伊国有田郡千田村 御祭神 素戔嗚尊 社格 式内社、旧県社 例祭 10月14日 式内社 紀伊國在田郡 須佐神 ...

続きを見る

-

須佐神社 (和歌山県和歌山市口須佐)

社号 須佐神社 読み すさ 通称 旧呼称 鎮座地 和歌山県和歌山市口須佐 旧国郡 紀伊国名草郡口須佐村 御祭神 須佐之男尊 社格 例祭 須佐神社の概要 和歌山県和歌山市口須佐に鎮座する神 ...

続きを見る