| 社号 | 伊和神社 |

| 読み | いわ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 兵庫県宍粟市一宮町須行名 |

| 旧国郡 | 播磨国宍粟郡須行名村 |

| 御祭神 | 大己貴神 |

| 社格 | 式内社、播磨国一宮、旧国幣中社 |

| 例祭 | 10月15日 |

伊和神社の概要

兵庫県宍粟市一宮町須行名に鎮座する神社です。名神大社に列せられた式内社「伊和坐大名持御魂神社」は当社とされ、中世には播磨国一宮となり、古くから現在に至るまで非常に有力な神社です。

社伝によれば、成務天皇甲申年(十四年)もしくは欽明天皇二十五年に伊和恒郷(イワツネサト)なる人物の夢に大己貴神から「我を祀るべし」と神託があり、起きて西を見たところ一夜にして数千本の杉桧が生え、そこに二羽の白い鶴が飛来して北向きに眠っていたため、ここを霊地として北向きに社殿を造営したと伝えられています。

この由緒は中世の地誌『峯相記』にも記されており、そこでは欽明天皇二十五年のこととしています。

伊和恒郷なる人物の出自は詳らかでありませんが、『播磨国風土記』飾磨郡伊和里の条に「宍粟郡の伊和君らがここにやってきて住んだため伊和部と名付けた」とあり、この「伊和君」の祖あるいはそれに連なる人物であると考えられます。

ただ、この「伊和君」なる氏族もまた正史や『新撰姓氏録』などの史料に一切見えないため詳細不明です。少なくとも当社の神を奉斎してきた人々であったのは確かで、当社の社家である大井祝(オオイノハウリ)はこの子孫であるとされています。

当社の御祭神について、『延喜式』神名帳に記される社名から「大名持御魂」を祀ることは確実であり、現在も「大己貴神」を祀っています。

『播磨国風土記』では西部地域(主に揖保川流域)において在地の神が外来の神「天日槍命」と国占めをして争ったことが各記事に記載されており、在地の神の名は「葦原醜男命」「伊和大神」などと名乗っています。

国占め以外の記事においては「大汝命」の名も見え、「葦原醜男命」「伊和大神」とは別神であるとする説もある一方、一般的には同神と考えられています。

葦原醜男(アシハラシコヲ)や大汝(オホナムチ)が出雲系の神であることから、天日槍命と争った在地の神は出雲から播磨へ移住し開拓した人々を神格化したもだった可能性が考えられます。

また一方、出雲とは本来無縁であったものの、一地方の神に過ぎない伊和大神を有力な国津神であるオホナムチと同一と作為することで神威を高めることを企図したことも考えられるところでしょう。

『播磨国風土記』には在地の神(伊和大神=葦原醜男命≒大汝命)が当地に鎮まった事情は記していないものの、当地であると考えられる「伊和村」の記事があり、次のように記しています。

『播磨国風土記』(大意)

伊和村。元の名は神酒(ミワ)。大神がこの村で酒を醸したため神酒村という。

また於和(オワ)村ともいう。大神が国作りを終えて後に「おわ。我が神酒と等しい(ほどに上手く国作りができた)」と言った。

この地は元は神が酒を醸したことに基づき神酒(ミワ)といったといい、また神が国作りを終えたときの発言に基づき於和(オワ)といったとあります。

ここでは何故伊和と称するのかを明示していないものの、於和が転訛して伊和になったことを示唆しています。

さらに一歩踏み込めば、天日槍命を追いやり国作りを終えたことを祝って酒を醸して宴を開き、正式に国作りの終了を宣言したこの地を神を祀るべき神域としたと見ることも可能でしょう。

当地西方、揖保川の対岸にあたる閏賀地区からは銅鐸が出土しており、弥生時代から当地に人々が居住し祭祀が行われていたことが考えられ、この銅鐸と当社との関連性を指摘する説もあります。

ただ、成務天皇甲申年にせよ欽明天皇二十五年にせよ当社に連なる何らかの祭祀が行われた可能性はあるにしても、現実的にはこの時代に神社が創建されたとは到底考えにくく、『播磨国風土記』に当社の祭祀についての記事が無い以上は『播磨国風土記』成立以降の創建であることも視野に入れるべきでしょう。

記録に見える当社の初見は『新抄格勅符抄』の引く大同元年(806年)の太政官牒で「播磨伊和神 十三戸」とあり、少なくともこの時代には当社が所在していたようです。

畿内の勢力が播磨西部にまで支配権を及ぼすにつれて伊和君の勢力は衰えたと見られるものの、『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、また『峯相記』には一宮であると記されるなど、当社については後世も播磨国において第一に重要な神社とされてきました。

早くから開けていたとはいえ播磨の中心から遠く、かつ特に交通の要衝でもない(※)当地において、現在に至るまで当社が厚い信仰を集め続けているのは、時代を通して多くの人々に神妙なる霊地と認められていることによるのでしょう。

(※ 案内板には当社について交通の要衝とあるが客観的には街道沿いに所在するという程度と言うべきであろう)

境内の様子

当社の鎮座地は揖保川上流の山間の地にありながらも比較的広い谷底平野となっている地です。

当社境内も山麓などでなく平野の真ん中と言うべき低地部にあり、それでありながら非常に大規模な社叢を形成している点に大きな特徴があります。

境内北東、国道29号に面して境内入口があり、注連柱が建っています。

注連柱から境内へ入ると両部鳥居が東向きに建っています。

当社境内は杉の巨樹をはじめ様々な種の樹木が生い茂っており、非常に古い森であることが窺われます。

鳥居をくぐると随身門が東向きに建っています。

形式は銅板葺の平入切妻造の八脚門(ただし内側の主柱は省略)。左右の随身像が互いを向き合う対面型です。

入口から西へ伸びている参道は随身門をくぐったところで左(南側)へと曲がっています。

この参道の曲がっているところに手水舎が建っています。

この参道を曲がった先は非常に広く開けた空間となっており、鬱蒼とした社叢と対照的に太陽の燦燦と照り付ける開放的な場となっています。

この空間の中央に社殿が北向きに並んでいます。

当社が北向きであることは当社の特色の一つで、伝承では鶴が北向きに眠っていたので社殿も北向きに建てたと言われています。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造に唐破風付きの向拝と千鳥破風の付いたもの。

拝殿前に配置されている狛犬。顎が大きく愛嬌あるものです。

拝殿後方には銅板葺の妻入入母屋造の幣殿が建っています。

正面三間、奥行五間で幣殿としてはかなり大規模なもの。

幣殿後方、瑞垣に囲われて檜皮葺の一間社入母屋造に向拝の付いた本殿が建っています。

江戸時代の境内図では妻入切妻造の本殿が描かれているといい、出雲の大社造との共通性を指摘する説があります。

これを受け、当社が北向きであるのも当社の奉斎氏族が出雲等の北方から移動してきたことを示すのではと推測する説もあります。

(ただし、もし仮に社殿の向きと出雲を結びつけるならば出雲のある西北西を向くべきであろう)

本社本殿の後方(南側)、少し石段を降ったところに方形で囲われた玉垣があり、その内側には岩石があります。

この岩石は「鶴石」と呼ばれ、当社の創建前に二羽の鶴がこの石で眠っていたと伝えられ、「降臨石」とも呼ばれています。

鶴を神の使い、或いは神の化身と考えることができ、この石は神の顕現を示す影向石の一種と言えることでしょう。

石碑

鶴石

本社本殿の左側(東側)には三社の境内社が北向きに並んで鎮座しています。

これらの内、最も右側(西側)、本社本殿のすぐ左側(東側)に「播磨十六郡神社」が鎮座。こちらでは播磨国の十六郡の内、東側の八郡の神々を祀っています。

祀られているのは左側(東側)から順に「明石郡神社」「美嚢郡神社」「加古郡神社」「印南郡神社」「加東郡神社」「加西郡神社」「飾東郡神社」「飾西郡神社」。

社殿は銅板葺の八間社流造。

播磨国総社である姫路市総社本町の「射楯兵主神社」でも同様の神社があり(ただし東西の分け方は若干異なる)、当社でも総社と同様に国内の神々を併せ祀っているようです。

播磨十六郡神社(東八郡)の左側(東側)に「五柱社」が鎮座。

祀られているのは左側(東側)から順に「須佐之男大神」「猿田彦大神」「宇賀御魂大神」「国底立大神」「天照皇大神」。

社殿は銅板葺の五間社流造。

五柱社の左側(東側)に「御霊殿」が鎮座。御祭神は神託を受けて当社を創建した「伊和恒郷命」。

社殿は銅板葺の神明造。

対して、本社本殿の右側(西側)にも「播磨十六郡神社」が北向きに鎮座。こちらは西側の八郡の神々を祀っています。

祀られているのは左側(東側)から順に「多可郡神社」「神東郡神社」「神西郡神社」「宍粟郡神社」「揖東郡神社」「揖西郡神社」「佐用郡神社」「赤穂郡神社」。

社殿は銅板葺の八間社流造。

社殿等の建つ空間の北西隅には桟瓦葺の平入入母屋造の舞台が東向きに建っています。

西播磨ではこのような舞台のある例を多数見ることができます。神事の際に用いられるのでしょう。

本社拝殿の右側(西側)にも境内入口があり、桟瓦葺の平入切妻造の随身門が東向きに建っています。

こちらも随身像が互いに向き合う対面型。

随身門の手前右側(南側)に両部鳥居が北向きに建っており、その奥にも朱鳥居が建ち、さらにその奥に方形の池があります。

この池に方形の島が浮かび、橋を渡った先に鳥居が建ち、その奥に「市杵嶋姫神社」が北向きに鎮座。御祭神は「市杵嶋姫命」。

社殿は銅板葺の一間社流造で、妻入切妻造の覆屋に納められています。

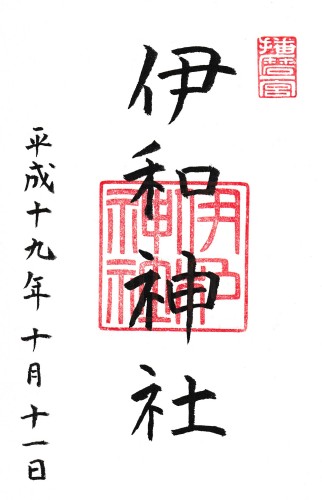

御朱印

由緒

案内板

御由緒のあらまし

地図

関係する寺社等

-

射楯兵主神社 (兵庫県姫路市総社本町)

社号 射楯兵主神社 読み いたてひょうず 通称 旧呼称 惣社伊和明神、軍八頭惣社大明神 等 鎮座地 兵庫県姫路市総社本町 旧国郡 播磨国飾東郡姫路 御祭神 射楯大神、兵主大神 社格 式内社、播磨国総社 ...

続きを見る

-

庭田神社 (兵庫県宍粟市一宮町能倉)

社号 庭田神社 読み にわた 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県宍粟市一宮町能倉 旧国郡 播磨国宍粟郡能倉村 御祭神 事代主命 社格 式内社、旧村社 例祭 10月18日 式内社 播磨國宍粟郡 庭田神社 &n ...

続きを見る

-

與位神社 (兵庫県宍粟市山崎町与位)

社号 與位神社 読み よい 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県宍粟市山崎町与位 旧国郡 播磨国宍粟郡与位村 御祭神 素盞嗚命、稻田姫命 社格 式内社、旧村社 例祭 10月9日 式内社 播磨國宍粟郡 與比神社 ...

続きを見る

-

迩志神社 (兵庫県宍粟市波賀町皆木)

社号 迩志神社 読み にし 通称 旧呼称 若螺明神、西谷迩志明神 等 鎮座地 兵庫県宍粟市波賀町皆木 旧国郡 播磨国宍粟郡皆木村 御祭神 伊弉諾命、伊弉册命、須佐之男命 社格 式内社、旧村社 例祭 1 ...

続きを見る