| 社号 | 多治速比売神社 |

| 読み | たじはやひめ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 荒山宮、高山天神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府堺市南区宮山台 |

| 旧国郡 | 和泉国大鳥郡和田村 |

| 御祭神 | 多治速比売命 |

| 社格 | 式内社、旧郷社 |

| 例祭 | 10月5日に近い日曜日 |

多治速比売神社の概要

大阪府堺市南区宮山台に鎮座する式内社です。

当社は宣化天皇(530年)頃の創建と伝えられていますが、その他の由緒については詳らかでありません。

社名からしても「多治速比売命」なる神を祀ることは明らかですが、これが如何なる神であるかも不詳です。

一説には日本武尊の妃である弟橘姫命であるとも、また一説には丹比氏や丹治比君の祖神であるとも言われているものの、いずれも推測の域を出ません。

ただ、当地は河内国丹比郡に近く、元はタヂヒと称した「丹比氏」と関わっていることは可能性として考え得ることでしょう。(「丹比氏」についての詳細は「丹比神社」の記事を参照)

当地付近の丘陵地帯は五世紀以降、平安時代に至るまで陶器の一大生産地で、その窯跡は「陶邑窯跡群」と呼ばれ日本三大古窯の一つとされています。

当社を奉斎した氏族はこうした陶器の生産を職掌とした人々だったことも考えられるかもしれません。

当社には「総福寺」と称する神宮寺があったものの、明治年間の神仏分離により廃寺となり、以降神社のみの祭祀が続いています。

当地付近は1960年代以降、泉北ニュータウンとして大規模に開発され、また当社も社殿の建て替え等が行われましたが、国指定重要文化財の本殿は古いまま現在も伝えられています。室町時代の天文年間に造営されたと考えられ、貴重な建築です。

鴨田神社

明治四十三年(1910年)に神社合祀政策により多治速比売神社に遷座された式内社です。『延喜式』神名帳の写本によって「鴨田」の例と「鴨」の例があり、どちらが正しいかは不明です。

元々は多治速比売神社の北西1.5kmほどの和泉国大鳥郡太平寺村、現在の堺市西区太平寺に鎮座していたようですが、痕跡は残っておらず、そもそもどこに鎮座していたのかすら不明となっているようです。

当社の創建・由緒については詳らかでありません。

江戸時代には「住吉神」とも称していましたが、現在は「加茂別雷命」を祀っているようです。社名から推してもやはり賀茂・鴨系の神を祀ると考えるのが自然と思われます。

坂上神社

鴨田神社と同様、明治四十三年(1910年)に神社合祀政策によって多治速比売神社に遷座された式内社です。

元々は多治速比売神社の北方2kmほどの和泉国大鳥郡平井村、現在の堺市中区平井に鎮座していたようですが、跡地は残っておらず、そもそもどこに鎮座していたのかも不明となっているようです。

御祭神は「阿智使主」。当社の創建は不明ながら、渡来系氏族の「坂上氏」が祖の阿智使主を祀ったのが当社と考えられています。

『新撰姓氏録』右京諸蕃に後漢霊帝の子、延王を出自とする「坂上大宿禰」が登載されている他、数多くの同祖とする氏族が登載しています。

和泉国諸蕃には坂上大宿禰同祖である「池辺直」が登載されており、この氏族なのか他の坂上氏なのかは不明ですがこの同系の氏族が当社を奉斎したのでしょう。

或いは「陶邑窯跡群」において陶器を製造したのはこうした高度な技術を持った渡来系の人々だったのかもしれません。

式内社

境内の様子

当社にはいくつかの入口がありますが、西側の入口が表参道と思われ、こちらから入っていきます。西側入口には道路に面して一の鳥居が西向きに建っています。

当社の鎮座する丘陵地の斜面は公園となっており、当社に因み荒山(こうぜん)公園と名付けられています。

当社は丘陵の上に鎮座するのでひらすら坂や石段を上っていきます。

しばらく上っていくとようやく二の鳥居が見えてきます。

石段上に建つ二の鳥居は西向きで、その先は平らな空間が広がっています。

しかし二の鳥居のすぐ先は駐車場となっており、表参道にあるまじく参拝者は迂回を余儀なくされます。

駐車場を迂回した先にちょっとした石段があり、その上の右側(南側)に手水舎があります。

ややわかりにくいものの、この石段を上った両脇に古めかしい狛犬が配置されています。

迂回先の石段上に三の鳥居が西向きに建ち、その先はこれまた非常に広い空間になっています。

三の鳥居から社殿前まで石畳がまっすぐ伸び、広々とした境内に建つ社殿やその他あらゆる施設が朱塗りで統一されていて気持ちの良い空間となっています。

参道奥の社殿は西向きに並んでいます。

拝殿はRC造の複雑な形式で、銅板葺の平入切妻造に大きな妻入切妻(入母屋?)屋根を載せたものをベースに、唐破風付きの縋破風の向拝?庇?を付けたもの、と言えばいいのでしょうか

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製で、こちらも古めかしさの感じられるもの。

そして何と言ってもやはり拝殿後方に建つ本殿です。瑞垣で見えにくいですが、室町時代の天文年間に建立された貴重な建築で国指定重要文化財となっています。

檜皮葺で、棟の高い平入の三間社入母屋造に千鳥破風と軒唐破風の付いた大きな向拝の付けられたもので、鮮やかな朱塗りも施されています。瑞垣越しでも美しさの伝わってくる建築です。

拝殿左側(北側)の拝所の奥に「白山社」「熊野社」「春日社」の三社が西向きに鎮座。本瓦葺の流見世棚造三棟の屋根を連結した珍しい形式です。

また木々に覆われて見えませんが、この奥に式内社の「坂上社」が、他にも「住吉社」「大神社」が鎮座するようです。

拝殿右側(南側)の拝所奥に「八幡社」が西向きに鎮座。こちらは銅板葺の一間社流造。

そしてやはり木々に覆われて見えませんが、式内社の「鴨田社」や「天照社」が鎮座するようです。

本社社殿の左側(北側)に「弁天社」が西向きに鎮座。

鳥居が建ち、玉垣に囲われた池に浮かぶ方形の島に本瓦葺の一間社春日造の社殿が建っています。

社殿や池を囲う柵は朱が施され鮮やかなものとなっています。

弁天社の左奥にも鳥居が西向きに建ち、ここは伊勢神宮遥拝所となっています。

参道の左側、すなわち境内の北側に「稲荷社」が南向きに鎮座。

玉垣で囲われた八角形の区画に朱鳥居が建ち、その奥に銅板葺の朱塗りの一間社春日造の社殿が建っています。

稲荷社の左側(西側)に本瓦葺の平入切妻造の「脇門」があり、当社の入口の一つとなっています。形式としては薬医門に近いもの。

丘陵地の上に造成された泉北ニュータウンはこちらの門から連絡しており、現在では恐らくこちらから出入りする人が多いのではと思われます。

脇門の左側(西側)にある鳥居奥の玉垣内に「福石社」と称するものがあり、二つの石が祀られています。

昔、和田村に住んでいた夫婦に付いた貧乏神が、女房の色仕掛けに負けて反省し石となったと伝えられています。その後夫婦は長者となり、この石を当社に寄進したと言われています。

案内板

福石神にまつわる昔話

福石の左側(西側)に「旧大師堂」があります。

本瓦葺の宝形造の仏教建築。壁がコンクリート製となっており、お堂に似つかわしくない無機質な引き戸も付けられていますが、屋根は古めかしく痛みも目立ちます。

かつて当社の神宮寺だった「総福寺」にあった建築を改造したのでしょうか。

境内の西側にクスノキの古木が奉納されています。社前の石津川の改修工事の際に川の底で発見されたものです。

クスノキの古木のさらに西側、手水舎の向かい(北側)に埋もれるようにして「水天宮」が西向きに鎮座。御祭神は「天御中主神」。

社殿は銅板葺でまっすぐな屋根の妻入切妻造。

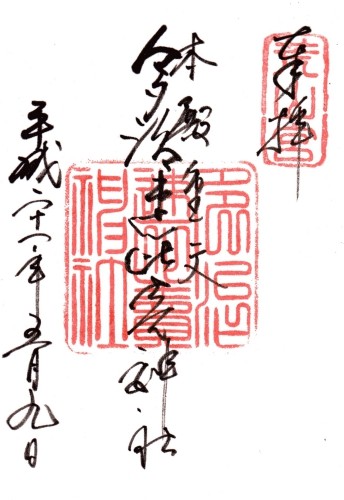

御朱印

由緒

案内板

多治速比売神社-荒山宮(こうぜんのみや)-由緒

地図

関係する寺社等

-

丹比神社 (大阪府堺市美原区多治井)

社号 丹比神社 読み たんぴ 通称 旧呼称 若松天神 等 鎮座地 大阪府堺市美原区多治井 旧国郡 河内国丹南郡多治井村 御祭神 火明命、瑞歯別命 社格 式内社、旧村社 例祭 10月9日 式内社 河内国 ...

続きを見る