| 社号 | 櫻井神社 |

| 読み | さくらい |

| 通称 | 上神谷八幡宮 等 |

| 旧呼称 | 八幡宮 等 |

| 鎮座地 | 大阪府堺市南区片蔵 |

| 旧国郡 | 和泉国大鳥郡片蔵村 |

| 御祭神 | 応神天皇、仲哀天皇、神功皇后 |

| 社格 | 式内社、旧府社 |

| 例祭 | 10月第一日曜日 |

式内社

櫻井神社の概要

大阪府堺市南区片蔵に鎮座する式内社です。

当社の創建・由緒は詳らかでありませんが、当地に居住した蘇我系の氏族である「桜井氏」が祖神の「武内宿禰」を祀ったと伝えられています。

『新撰姓氏録』左京皇別に蘇我石川宿禰の四世孫、稲目宿禰大臣の後裔であるという「桜井朝臣」が登載されており、この氏族が和泉国にも居住し当社を奉斎したと考えられています。

一方、同じく『新撰姓氏録』右京諸蕃には坂上大宿禰と同祖であるという渡来系の「桜井宿禰」が登載されており、こちらは先の蘇我系氏族の桜井氏とは別系統です。

当地と同じ和泉国大鳥郡には坂上氏が奉斎したと考えられる式内社「坂上神社」(宮山台地区の「多治速比売神社」境内に鎮座)があり、同祖の桜井氏が当社を奉斎した可能性も考えられるかもしれません。

先述の通り社伝では蘇我系氏族の桜井氏が武内宿禰を祀ったとしていますが、現在の御祭神には祀られておらず、代わりに「応神天皇」「仲哀天皇」「神功皇后」即ち「八幡神」が祀られています。

事実、近世には当社は「八幡宮」と呼ばれていました。社伝では推古天皇五年(597年)に八幡宮を合祀したと伝えられていますが、この時代にはまだ八幡信仰は発生していなかったはずです。

実際のところは恐らく八幡信仰が盛んになった平安時代末期以降に合祀され、いつしかこちらが主祭神となり本来の祭神が追いやられたものと思われます。

当社は上神(ニワ)郷の総氏神として当地一帯の広い範囲で崇敬を受けてきました。

『倭名類聚抄』和泉国大鳥郡に「上神(カミツミワ)郷」の記載があり、古い地名ですが、現在は地名としては消失し、付近の施設名に「上神谷」が冠せられる程度となっています。

近隣の「陶荒田神社」(中区上之地区に鎮座)は「大神神社」(奈良県桜井市三輪に鎮座)の初代神主であるオオタタネコが住んでいたとされており、「上神」の地名から当地も「大神神社」と関わりがあったのかもしれません。

当社の拝殿は鎌倉時代に建立された割拝殿で、極めて貴重な建築であり国宝に指定されています。

1960年代に大規模に開発された泉北ニュータウンの中にありながら、全国的にも稀有な文化財を現代に残しています。

山井神社

明治四十三年(1910年)に神社合祀政策により櫻井神社に遷座された式内社です。御祭神は「美豆波之女神」。

元は櫻井神社の西方600mほど、和泉国大鳥郡栂村(現在の堺市南区栂付近)に鎮座していましたが、跡地は全く残っていません。

創建・由緒は詳らかでありませんが、旧境内の傍らに泉があってそれを「山井」と呼んだようです。この泉を祀ったのが当社だったのでしょう。

江戸時代には「天神」と称していました。

国神社

山井神社と同様、明治四十三年(1910年)に神社合祀政策により桜井神社に合祀された式内社です。

元は櫻井神社の南方2.5kmほど、和泉国大鳥郡鉢ヶ峯寺村(現在の堺市南区鉢ヶ峯寺)に鎮座しており、現在も旧地に神社として鎮座しています。

詳細は「国神社」の記事をご覧ください。

式内社

境内の様子

当社は泉北ニュータウンに挟まれた古くからの集落である片蔵地区に鎮座しています。

入口には非常に大きな朱鳥居が南向きに建っています。

この鳥居は令和元年(2019年)に建立されたばかりのもので、昭和三十年代に参道にあったという鳥居が老朽化のため撤去されて以降、当社には鳥居がありませんでした。

鳥居をくぐると奥に神門が建っています。神門は本瓦葺の平入切妻造で、神社には珍しく薬医門形式。

神門をくぐると境内は広く、正面奥に南向きの社殿が建ち、左側(西側)には手水舎があります。手水鉢は宝永年間に奉納されたもので、当時の呼称である「八幡宮」と刻まれています。

当社の目玉はやはり何と言ってもこの拝殿でしょう。一見地味に見えるかもしれませんが、実は鎌倉時代前期に建立したと考えられる極めて貴重な建築で、国宝に指定されています!

この拝殿は本瓦葺の平入切妻造の割拝殿で、正面の桟唐戸と側面の二重虹梁蟇股が特徴的です。着色はベンガラでしょうか、落ち着いた中にも気品を感じさせる印象です。

同様に国宝に指定されている割拝殿は奈良県天理市に鎮座する「石上神宮境内社の出雲建雄神社」のものがありますが、基本的に神社建築は本殿が重んじられるため、古い拝殿が残るのは珍しいと言えます。間違いなく当社の拝殿は貴重な一例と言えましょう。

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製です。

拝殿後方には本殿を囲む瑞垣と中門があります。

本殿はやや見えにくいですが。銅板葺の平入入母屋造りに千鳥破風と軒唐破風が付いたもののようです。

近隣の宮山台地区に鎮座する「多治速比売神社」にある国重文の本殿にも似ているように思えるのですがどうなのでしょう。

また本殿の左右に式内社の「山井神社」および「国神社」が鎮座するようです。

中門前の狛犬。こちらは和泉砂岩製のようです。一般に和泉地方では花崗岩製の狛犬よりも和泉砂岩製の狛犬の方が古い傾向があるように感じられます。

社殿の左側(西側)に氏子の戦没者一八三柱を祀る境内社が東向きに鎮座。

社殿は真っすぐな屋根の銅板葺の流見世棚造。

本社社殿の右側(東側)には「白福稲荷社」が南向きに鎮座。御祭神は「保食神」。

朱鳥居が建ち、奥の覆屋内に流見世棚造の社殿が納められています。

白福稲荷社の右側(東側)に「戎社」が南向きに鎮座。

社殿がやや変わった形で、桟瓦葺の妻入切妻造に桁行方向の前半分を拝所として、後ろ半分を祭祀用の部屋としています。

境内の東側には桟瓦葺の切妻造の絵馬殿兼休憩所があります。

当社は社名と同じ苗字の人物がいる某アイドルグループの聖地となっており、ここに掛けられている絵馬も大半はそのアイドルグループに関するもので、ライブチケットの当選を祈願するものが目につきます。

由緒ある式内社で、かつ鎌倉時代の貴重な建築の残る当社がこのような形で注目を集めるのもなかなか稀有な事例でしょう。

絵馬殿に入ると巨大な赤鬼・黒鬼のお面が目に飛び込んできます。当社の例祭(元は「国神社」の例祭だった)に行われる「上神谷のこおどり」に因んだもののようです。

これは雨乞い神事から発展した神事で、鬼や天狗に扮して踊りが奉納されるものです。

他にも様々な絵馬が奉納されており、当社の歴史を感じさせるのに十分です。

当社の社叢はそれほど鬱蒼としたものではありませんが、それでもヤマモモやモミの木等が堺市指定保存樹木となっており、木々が大切にされていた様子がわかります。

当社境内の200mほど南には注連柱が建っており、その傍らには「櫻井神社御旅所」と書かれた標が建てられています。かつて御旅所だったようですが今は廃止されたのでしょうか。

当社の周囲は1960年代以降、泉北ニュータウンとして大規模に開発されてきました。一方で見てきたように当社は国宝の拝殿など古くからの素晴らしいものが今でも伝えられています。

当社の西方100mほど、妙見川を渡ったところに「櫻井古跡」があります。かつて櫻井井戸と呼ばれる井戸が当社社頭にあったといい、夏祭の際には神幸があったと言われています。

案内板には明治十八年(1885年)の洪水により埋没し、大正四年(1915年)に復旧、平成元年(1989年)に妙見川拡幅で整備保存されたものの井戸は現存しないとあります。

現在、鳥居をくぐったところに井筒らしきものがあるものの、案内板の内容に従えば恐らく形だけ復元したもので井戸としては用を成さないものなのでしょう。

案内板

櫻井古跡

「開発」は丘の上で、「伝統」は低地で、とはっきりと分かれてるのが泉北ニュータウンの特徴です。

これは神戸の西神ニュータウンでも同様なのですが、このように「伝統」と「開発」が隣り合わせにあるのは不思議な光景です。

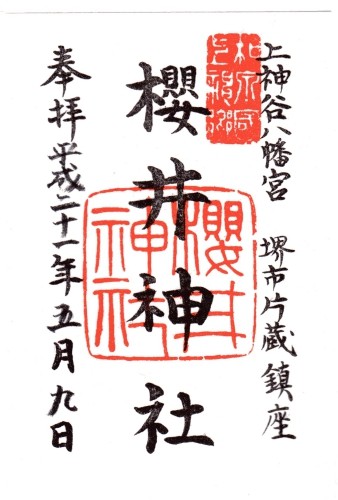

御朱印

由緒

案内板

櫻井神社

案内板

国宝 櫻井神社拝殿

『和泉名所図会』

地図

関係する寺社等

-

国神社 (大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺)

社号 国神社 読み くに 通称 旧呼称 五所権現 等 鎮座地 大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺 旧国郡 和泉国大鳥郡鉢ヶ峯村 御祭神 天照皇大神、熊野大神、山王大神、金峯大神、白山大神 社格 式内社、旧村社 例 ...

続きを見る