| 社号 | 都留彌神社 |

| 読み | つるみ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 天神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府東大阪市荒川 |

| 旧国郡 | (旧地:河内国渋川郡東足代村) |

| 御祭神 | 速秋津日子命、速秋津比賣命 他 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 | 10月15日 |

式内社

都留彌神社の概要

大阪府東大阪市荒川に鎮座する式内社です。

当社は元々は西方800mのところ、現在の足代地区の「布施戎神社」の地に鎮座していましたが、大正三年(1914年)に政府の政策により周辺の神社を合祀し、元々「鹿島神社」の鎮座していた現在地に移転しました。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。

社伝によれば、醍醐天皇の延喜十年(910年)、旱魃が続き田植えができなかったので天皇は河内国の十二社を選んで祈雨を行ったところ、見事に叶い連年豊作となったので、感激した天皇は親ら当社に参拝して都留彌神社の社号を賜り、従五位上の神階を授けたと伝えています。

一方で社伝によれば仁和二年(886年)の国史に載るともしていますが、これは『三代実録』の同年十一月十五日条にある河内国の「垂水神二前」を指すと思われます。『三代実録』はこの時に「垂水神」に従五位上の神階を授けることを記しており、前述の社伝と矛盾することになります。

この「垂水神」を当社とすることの是非は諸説あるようです。確かに音韻は「ツルミ(或いはトルミ?)」と「タルミ」で似ているとしても、一般に垂水とは滝のことであり、多く垂水神が祀られる地は崖の側であるので、大和川の土砂が堆積して形成された低地である当地に垂水神が祀られるとはやや考えにくいのではと思われます。

また垂水神が「二前」とあるのも注意すべき点で、垂水神が当社なら『延喜式』神名帳には二座とあるはずですが、実際には一座です。

しかし「都留彌」が「垂水」でないとすると、これが何を意味するのかを考察するのは難しいでしょう。

参考として、若江郡の式内社に社名の似た「都留美島神社」(八尾市都塚に鎮座)があります。

当社と関係があるかもしれませんが、現状比定されている神社は当社とはかなり離れた地です。もしかしたらどちらか片方、もしくは両方の比定に誤りがあり、本来両社は近接した地に鎮座していたのかもしれません。

とすると、都留美島とは大和川の土砂によって形成された中州のことを指していたのでは、とも想像されます。

当社は江戸時代には「天神」と呼ばれ、菅原道真公を祀る天神信仰の神社だったようです。そのような当社が式内社とされた経緯ははっきりしないため、「都留美島神社」ともども改めて検討してみる価値はあるかもしれません。

境内の様子

境内入口。近鉄奈良線・近鉄大阪線・JRおおさか東線に囲まれた三角形の地帯、荒川小学校のすぐ北方に鎮座しており、鳥居が南向きに建っています。

鳥居をくぐると左側(西側)に手水舎があります。

鳥居から社殿までまっすぐ石畳の参道が伸び、途中に注連柱が建ち、正面奥に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造に千鳥破風と唐破風の向拝が付いたもの。

かつて天神と呼ばれていたからか、拝殿前には牛の銅像が設置されてあります。撫でると良いことあるそうです。

拝殿後方、瑞垣に囲まれて建つ本殿は反りの無い屋根の妻入の切妻造。住吉造のような形式です。本殿の真後ろには拝所が設けられています。

本社社殿の左側(西側)に境内社がまとまって鎮座しています。最も南側に「恵比須大神」「三輪之大神」の相殿が東向きに鎮座。

鳥居が建ち、後方の覆屋に銅板葺の流見世棚造の社殿が納められています。

相殿の右側(北側)に隣接して「白龍大神」が東向きに鎮座。

朱鳥居が建ち、後方の覆屋に銅板葺の流見世棚造の社殿が納められています。

白龍大神の右側(北側)に隣接して「岩崎大明神」が東向きに鎮座。扁額には「稲荷大神」ともあります。

鳥居が建ち、妻入切妻造の吹き放ちの拝殿、さらに妻入切妻造の本殿(覆屋?)と並んでいます。

拝殿内には「おもかる石」が二つ置かれています。おもかる石とは、小型の石を持ち上げて軽く感じれば願いが叶うというものです。

境内の北西に二つの境内社が南向きに並んでおり、左側に「荒龍大神」「白龍大神」を、右側に「石上大神」「諏訪大神」「塩釜大神」を祀っています。

それぞれ覆屋に納められて祀られており、左側は自然石を祀っているようです。

右側は銅板葺の流見世棚造の社殿が納められています。

本社社殿の右側(東側)では地蔵菩薩の石像が安置されています。

お堂は桟瓦葺の妻入切妻造。

境内の隅に「力石」が置かれてあります。力石とは、腕に自信のある者が大型の石を持ち上げて力を試したものです。

岩崎大明神の前にあった「おもかる石」とは「持ち上げられれば神意に沿った証」という点で同一であり、同じ信仰に端を発してると思われます。

このように力石とおもかる石の両方が同じ神社にあるのは珍しいことです。

境内の南西隅では鳥居の奥にエビス神と大黒天の銅像が何故か右手を突き上げた同じポージングで立っていました。

境内社の恵比須大神・三輪之大神の祠に関連した像でしょうか。

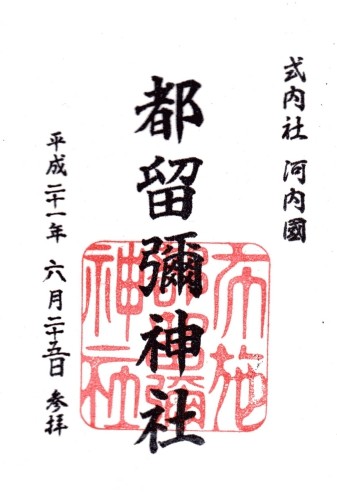

御朱印

由緒

石碑

式内 都留彌神社

『河内名所図会』

地図

関係する寺社等

-

布施戎神社 (大阪府東大阪市足代)

社号 布施戎神社 読み ふせえびす 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府東大阪市足代 旧国郡 河内国渋川郡東足代村 御祭神 戎大神 社格 例祭 布施戎神社の概要 大阪府東大阪市足代に鎮座する神社 ...

続きを見る