| 社号 | 西宮神社 |

| 読み | にしのみや |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 兵庫県西宮市社家町 |

| 旧国郡 | 摂津国武庫郡西宮町 |

| 御祭神 | えびす大神(蛭児大神)、天照大御神、大国主大神、須佐之男大神 |

| 社格 | 旧県社 |

| 例祭 | 9月22日 |

西宮神社の概要

兵庫県西宮市社家町に鎮座する神社です。全国に鎮座するエビス神社の総本宮であり、全国的に非常に有名な神社です。

当社の主祭神「えびす大神」とは「蛭子大神」のこととされています。『古事記』に蛭子について次のような記事が記されています。

『古事記』(大意)

伊邪那岐命と伊邪那美命は天の沼矛を用いてオノゴロ島を作った。二柱はその島に降りて天御柱と八尋殿を立てた。互いに交合して新しい国土を生むため、天の御柱を回って二柱が顔を合わせると、伊邪那美命は「なんといい男なのでしょう」と言い、その後に伊邪那岐命が「なんといい女なのでしょう」と言った。伊邪那岐命は「女が先に言葉を発するのは良くない」と言ったものの、そのまま契り、不具の子である蛭子を生んだ。この子は葦船に入れて流して捨ててしまった。

日本神話の有名な一幕です。イザナギとイザナミが初めて顔を合わせるも、イザナミが先に言葉を発してしまったため、生まれた子供(蛭子)は脚の立たない不具であり、船に入れて海に流してしまいます。

記紀では蛭子についてここから先のことは一切描写されていませんが、当社では創建由緒として次のような社伝が伝えられています。

西宮神社社伝(大意)

昔、鳴尾の漁師が漁をしていたところ、網に神像のようなものがかかった。魚ではないとして海に捨て、再び漁を始めたもののなかなか獲れず、和田岬に場所を変えて網を入れると、網にかかっていたのは何と先ほど捨てた神像のようなものだった。これはただごとではないとして持ち帰り、その像を祀ることにした。

しばらく経ったある日、夢に神像が現れ「我は蛭子である。日頃祀ってもらえてありがたいが西方に良い宮地があるのでそこに遷して祀ってもらいたい」と神託があった。漁師は恐れ畏み、神像を神輿に乗せて西方へ進めたところ、当地付近で神像が留まったのでこの地に社を建てた。

このように漁師が引き上げた神像を奇瑞として祀り、神託によって現在地に祀ったのを当社の創建としています。そしてその神像は蛭子であると名乗っています。

先にイザナギとイザナミが作ったオノゴロ島とは淡路島であるとも言われており、蛭子を流したのも大阪湾であるとの伝承があったのかもしれません。そこで網にかかった神像が蛭子であると考えられたのも自然な流れだったのでしょう。

ただ、社伝では蛭子神が流れ着いたのでなく神像(のようなもの)という形で網に掛かっている点で神話性は薄れていると言えます。この点、「日本最古の戎宮」とも言われ、蛭子神自身が漂着したと伝える大阪府堺市西区の「石津太神社」の方が神話的・原始的であると言えるかもしれません。

しかしながら現在では上述のように蛭子神を祀るエビス信仰の総本宮として全国に名が知られています。

「西宮」と「南宮」

当社は現在は独立した神社ですが、元々は「廣田神社」の境外末社でした。また、現在は当社が「西宮」を名乗っていますが、本来の「西宮」は廣田神社を指していたとも言われています。

「西宮」の由来は様々な説がありますが、廣田神社は古くから名神大社や二十二社などに列せられた非常に有力な神社だったことに加え、中世以降に神祇伯白川家との結びつきも強まり、京都から見て西方にある重要な神社なので「西宮」と呼ばれるようになったとも言われています。

一方で当社も古くから「西宮」と呼ばれていたとする説があり、鳴尾から西方へ遷されたからとする説、後述のように式内社「大国主西神社」を当社の前身とすることに因む説などもあります。

しかし「西宮」たる廣田神社に対し当社は「南宮」とも呼ばれていたようであり、現在も境内に廣田神社の境外摂社である「南宮神社」が鎮座しています。この南宮神社とエビス神を祀る当社は当初から別々の神社でしたが、しばしば混同されることもあったようです。

エビス信仰

当社は社伝でも伝えられているように海から神像(のようなもの)が上がったとされています。この故に豊漁を司る神として古くから漁師たちから厚い崇敬を受けてきました。

そもそもエビスとは異邦人を指す一方で、福をもたらす存在をも指していたようで、民俗学では漁師が鯨や水死体をエビスと呼んで丁重に扱っていたことが指摘されており、これらが豊漁をもたらすものと信じられていました。エビスの本質とは何であるかは諸説あるものの、こうした例は本質に迫るヒントになるものでしょう。

一方、かつての海岸線はより内陸側にあり、当社は海辺に立地していました。その立地上、海産物が多く集まり、また京や大坂と兵庫とを往来する道中でもあったため、海と陸との接点となり、市が開かれて海産物と陸産物、その他様々な商品の交易が行われました。

当社はその市の守護神としても信仰され、やがて商売繁盛に霊験があるとして商人に厚く信仰されるようになっていきます。現在見られる「福の神」「商売繁盛の神」としてのエビス神の信仰は、彼岸からの来訪神としての蛭子神、上記の「福をもたらす存在」たるエビスのイメージに加え、当社の立地にも原点があると言えます。

また、室町時代以降に当社に隣接して人形を操る傀儡師が居住し、当社の庇護を受けました。彼らは全国を巡り、人形を操ってエビス神の神徳を説き、エビス神の信仰を全国に広げることに寄与したと言われています。

こうした経緯もあり現在は全国各地にエビス神が勧請され多くの人に信仰されています。エビス神には蛭子系と事代主系の二系統がありますが、蛭子系エビス神の総本宮として当社は全国各地から非常に多くの参拝者を集めています。

大国主西神社

西宮神社の境内社の一つに「大名持命」「少彦名命」を祀る「大国主西神社」が鎮座しており、式内社「大国主西神社」とされています。しかし当社の経緯は非常に複雑です。

そもそも『延喜式』神名帳には大国主西神社は菟原郡に記載されていますが、菟原郡は夙川以西であり当地は武庫郡です。ただ夙川の流路が変わったので当地は元々は菟原郡だったとする説はあります。

江戸時代には式内社「大国主西神社」は所在不明となっていましたが、江戸時代中期の地理学者・並河誠所は西宮神社を大国主神社としました。西宮神社の社名に「西」が含まれること、西宮神社の御祭神の一柱に大国主命が祀られていることが根拠となっているようです。

一方、現在の大国主西神社は元々阿弥陀堂のあったところで、江戸時代後期に阿弥陀堂が壊されて「大己貴社」が祀られました。この大己貴社は表門にあった不動堂が享保年間に「大己貴神」「少彦名神」を祀る神社へと変更されたもので、式内社「大国主西神社」とは何ら関係ありません。しかし現状は大国主西神社は大己貴社の後継社となっています。

話を戻し、明治七年四月に西宮神社は並河誠所らの説に従い「大国主西神社」と社名を変更し県社に列せられました。しかし同年八月に教部省は「西宮神社」と「大国主西神社」は別の神社とし、社格を取り消して廣田神社の摂社としました。これに氏子総代が異議申立をした結果、十一月に「西宮神社」「大国主西神社」が共に県社となりました。

それ以来、阿弥陀堂・不動堂を元とする「大己貴社」を式内社の「大国主西神社」とする政治的かつ妥協的な取り決めによって現在に至っています。

少なくとも現在の大国主西神社が式内社のそれだったことはあり得ませんが、その背景には近世~近代にかけての神社の地位をかけたいざこざがあったのです。

境内の様子

境内入口は境内の東側と南側の二ヶ所があります。東側入口が表参道で、旧街道の正面に位置しています。当記事でもこちらから紹介します。

東側の入口に東向きの一の鳥居が建っています。

一の鳥居をくぐると神門が建っており、「表大門」また「赤門」と呼ばれています。全体的に朱塗りが施され、瓦葺・平入切妻造の四脚門です。

豊臣秀頼の再建と伝えられ、西宮空襲や阪神大震災にも耐えた貴重な建築です。国指定重要文化財。阪神地域において近世以前に遡る建築は極めて珍しいものです。

案内板

国指定重要有形文化財

西宮神社表大門(建造物) 1棟

表大門に接続して版築で築かれた「大練塀」が設けられており、境内の東側と南側を囲っています。蓮華王院(三十三間堂)の太閤塀、熱田神宮の信長塀と併せて「三練塀」と呼ばれており、国内有数の大規模なものです。

建立年代は不明ですが、塀の中から銅銭が見つかっており、そこから室町時代初期の建立と推測されています。現存最古の築地塀と考えられ、こちらも国指定重要文化財となっています。

案内板

国指定重要有形文化財

西宮神社大練塀(建築)

案内板

国指定重要文化財

大練塀

表大門をくぐった様子。境内は非常に広く、松などの木々が多数聳えており緑に溢れています。周囲は完全に宅地化されておりすぐ側に高速道路も通っていますが、塀の内側は全くの別世界と言えるほど静けさに満ちています。

参道を進んでいくと途中でやや右寄り(北側)に曲がっており、そこに注連柱が建っています。コンクリートで舗装された参道はここから石畳に変わります。

毎年1月10日に行われるレース「福男選び」ではこの曲がり角が大きな関門の一つとされており、「天秤カーブ」と呼ばれています。

注連柱の先、石畳の参道の途中に二の鳥居が南向きに建っています。

二の鳥居をくぐって右側(東側)に手水舎があります。

二の鳥居をくぐると参道は左(西側)に折れ、その先に社殿が南向きに建っています。社殿は昭和二十年(1945年)の西宮空襲で敢え無く焼失。現在の建物は昭和三十六年(1961年)の再建でRC造となっています。

拝殿は銅板葺で、横長の平入入母屋造にやや短い平入入母屋造が載り、正面に千鳥破風と唐破風が付いています。RC造ながら全体的に朱に塗られており、実に華やかな社殿となっています。

なお、『摂津名所図会』の挿絵には瓦葺・平入入母屋造りに向拝の付いた拝殿が描かれています。

拝殿前の狛犬。銅製で非常に精巧な造りとなっています。

拝殿後方の本殿は三棟の一間社春日造が一つに連結された非常に珍しい形式で三連春日造と呼ばれています。

かつての当社本殿は旧国宝に指定されていましたが、残念ながら西宮空襲で焼失してしまいました。現在は銅板葺・木造で再建されています。

向かって右側の第一殿に「えびす大神(蛭子大神)」を、中央の第二殿に「天照大御神」「大国主大神」を、左側の第三殿に「須佐之男大神」を祀っています。主祭神を祀る第一殿が中央でなく右側にある点も珍しいと言えましょう。

境内の社叢は松が多く、現在は海岸線が遠く離れてしまいましたが、かつてこの地が海辺だったことを想像させます。

また当社の社叢は兵庫県の天然記念物にも指定されています。

境内への南側の入口。こちらも神門が建っており、「南門」と呼ばれています。瓦葺・平入切妻造の高麗門。

練塀は上述の通り古いものですが南門は新しいようです。『摂津名所図会』にも南門は描かれていません。

参道の境内社

当社境内には多数の境内社が鎮座しています。まず境内東側入口から参道に沿って紹介していきます。

梅宮神社

表大門の手前右側(北側)に「梅宮神社」が南向きに鎮座。御祭神は「酒解神」。

当地周辺は灘五郷の酒の原料となる「宮水」が得られる地で、当社は酒の神として信仰されています。

嘉永四年(1851年)までは社殿がなく神木を祀っていました。

案内板

梅宮神社

児社(このやしろ)

表大門をくぐって左側(南側)に「児社」が北向きに鎮座。御祭神は「児尊」。

子供の健康を祀る神として信仰されています。正確には西宮神社の末社でなく、後述の南宮神社の末社となっています。

案内板

児社

南宮神社

児社の先へ参道を進んでいくと左側(南側)に「南宮神社」が北向きに鎮座。御祭神は「豊玉姫神」「市杵島姫神」「大山咋神」「葉山姫神」。

社殿は銅板葺・妻入切妻造の拝殿と銅板葺・一間社流造の本殿で構成されています。

西宮神社の境内にありますが、西宮神社の摂社・末社でなく廣田神社の境外摂社です。

古くから別宮として廣田神社と深い関わりを持っていました。神功皇后が豊津浦で得たと言われ廣田神社の神宝となっている「剣珠」は元々当社に納められていたと伝えられています。

海神である豊玉姫神を祀ることから海辺に鎮座し海の安寧を司る神として祀られていたのかもしれません。

南宮神社の社殿前に配置されている狛犬。砂岩製の古めかしいもので、右側の阿形は風化が進んでいます。

案内板

南宮神社

沖恵美酒(おきのえびす)神社

南宮神社の南方に「沖恵美酒神社」が東向きに鎮座。御祭神は「沖恵美酒大神」。

「あらえびすさま」とも呼ばれ、元は南西の荒戎町に鎮座していたのを明治五年(1872年)に当地に遷座しました。

元は椎根津彦命を祀ったとの伝承もあるようです。

社殿は銅板葺・妻入切妻造の拝殿と銅板葺・一間社流造の本殿で構成されています。

案内板

沖恵美酒神社

当社には軍配を模した必勝絵馬が奉納されています。必勝の神として信仰されているようです。

エビス神の荒魂といった位置付けなのかもしれません。

庭津火神社

二の鳥居の右側(東側)に「庭津火神社」が鎮座しています。御祭神は「奥津彦神」「奥津比女神」。荒神として信仰されています。

当社には社殿が無く拝所のみが設けられており、奥の塚状に盛り上がった封土を祭祀の対象としています。

神の降臨する聖地で祭祀を行う古い信仰を残す神社なのでしょう。

案内板

庭津火神社

神馬

二の鳥居の手前左側(西側)に神馬の建物があります。

かつて十日えびすの前夜には外出を忌む「忌籠」が行なわれ、その際に神が馬に乗って市中を巡回すると伝えられていました。この建物はその神馬の名残と言われています。

案内板

神馬

境内西側の境内社

境内の西側にも数多くの境内社が鎮座しています。本社社殿の西側から紹介していきます。

火産靈(ほむすび)神社

本社社殿の左側(西側)に隣接して「火産靈神社」が南向きに鎮座しています。御祭神は「火皇産靈神」。

火伏の神として信仰されています。

案内板

火産靈神社

百太夫神社

火産靈神社の左側に隣接して「百太夫神社」が南向きに鎮座。御祭神は「百太夫神」。

百太夫神は傀儡師(人形操り師)が信仰した神です。当社北方の産所町はかつて「散所」と書き、傀儡師が居住していました。西宮神社の庇護を受けて諸国を巡り、人形を操ってエビス神の徳を説き、エビス信仰を全国に広めたと言われています。

なお『摂津名所図会』には境内の北方に描かれており、かつて現在の産所町に鎮座していたことがわかります。

案内板

百太夫神社

六甲山神社

百太夫神社の左側(西側)に隣接して「六甲山神社」が南東向きに鎮座。御祭神は「菊理姫命」。

六甲山の山頂付近に廣田神社の境外社である「六甲山神社(石宝殿)」が鎮座しており、遠い地であるため西宮神社境内に遥拝所として勧請したのが当社です。そのため石宝殿に向かって拝む形になります。

案内板

六甲山神社

大国主西神社

六甲山神社の左側(西側)に「大国主西神社」が東向きに鎮座。御祭神は「大己貴命」「少彦名命」。

式内社ですが当社は非常に複雑な経緯で鎮座しており、『延喜式』神名帳に掲載の大国主西神社をそのまま継承した神社ではありません。詳しくは上記の概要をご参照ください。

案内板

大国主西神社

神明神社

大国主西神社から南方へ離れたところに「神明神社」が東向きに鎮座。御祭神は「豊受比女神」。

朱鳥居や狛狐の存在、提灯や幟に稲荷と書かれている点からも明らかに稲荷系の神社ですが、伊勢系の「神明神社」と名乗っています。同じ神といえど、一般には稲荷信仰と伊勢信仰は全く別とされているため非常に珍しい例です。

案内板には「稲荷神をも合祀され」たとあるので、伊勢系の神社に稲荷神が合祀されているのかもしれません。

案内板

神明神社

松尾神社

神明神社の左側に隣接して「松尾神社」が東向きに鎮座。御祭神は「大山咋神」「住吉三前大神」「猿田彦命」。

表大門の傍らに鎮座する梅宮神社と共に酒の神として信仰されています。先述の通り当地周辺は酒の原料となる「宮水」が得られる地であり、全国的にも名の知れた数多くの酒蔵があります。

当社は酒造家らによって寛政三年(1791年)に勧請されました。

案内板

松尾神社

神池の境内社

本社社殿の南方に広大な神池があります。神池には島があり、ここにも境内社が鎮座しています。

宇賀魂(うがのみたま)神社

島の北側に「宇賀魂神社」が東向きに鎮座。御祭神は「宇賀御魂命」。

文明年間以前からこの地に祀られていたと記録されており古い境内社です。先述の神明神社と違ってこちらは稲荷系の雰囲気はありません。

案内板

宇賀魂神社

宇賀魂神社の向かいには伊勢神宮遥拝所があります。

市杵島神社

島の南側に「市杵島神社」が鎮座。御祭神は「市杵島神」。

江戸時代には弁才天として祀られていました。

案内板

市杵島神社

瑞寶橋

島の北端と本社社殿前との間に「瑞寶橋」と呼ばれる石造の太鼓橋が架かっています。

明治四十年(1907年)に白鷹酒造の初代辰馬悦叟氏により奉納されたもので、六甲山で採掘された花崗岩が用いられ、青銅製の欄干が設けられた優美な橋です。国の登録有形文化財。

案内板

登録有形文化財

瑞寶橋

鐘堂

神池の畔に格子が設けられた小さなお堂があり、その中に銅製の鐘が納められています。

慶長十五年の銘があり、当社を改修した豊臣秀頼によって寄進されたものと考えられています。

西宮市の指定重要美術品となっています。

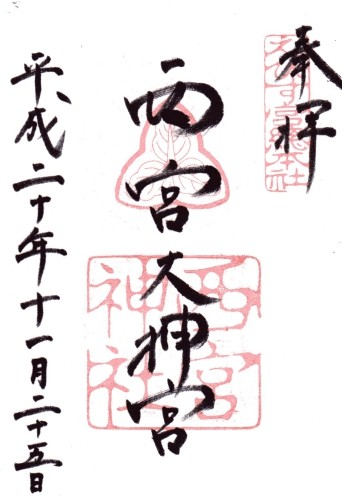

御朱印

由緒

案内板

由緒

案内板

西宮神社

地図

関係する寺社等

-

広田神社 (兵庫県西宮市大社町)

社号 廣田神社 読み ひろた 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県西宮市大社町 旧国郡 摂津国武庫郡広田村 御祭神 天照大神荒魂(撞賢木厳之御魂天疎向津媛命) 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 3月1 ...

続きを見る