| 社号 | 大依羅神社 |

| 読み | おおよさみ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府大阪市住吉区庭井 |

| 旧国郡 | 摂津国住吉郡庭井村 |

| 御祭神 | 建豊波豆羅和気王、底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命 |

| 社格 | 式内社、旧府社 |

| 例祭 | 4月16日 |

大依羅神社の概要

大阪府大阪市住吉区庭井に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、古くは極めて有力な神社だったようです。

現在の御祭神は「建豊波豆羅和気(タケトヨハズラワケ)王」と「底筒之男命」「中筒之男命」「上筒之男命」(=住吉三神)ですが、『摂津名所図会』には「大己貴命」「月夜見尊」「垂仁天皇」「五十師宮」の四座を祀るとあり、時代により変動があるようです。

御祭神の一柱である建豊波豆羅和気王は開化天皇の皇子で、『古事記』に「依網之阿毘古等之祖」とあり、この子孫である「依羅 / 依網(ヨサミ)氏」が代々この地に居住したと考えられます。

ただし『新撰姓氏録』摂津国皇別に「依羅宿禰」は日下部宿禰同祖、彦坐命の後であるとあり、彦坐命も開化天皇の皇子とはいえ若干異なる系統の氏族として登載されています。

この他にも『新撰姓氏録』には関連する氏族として次の氏族が登載されています。

- 左京神別「依羅連」(饒速日命の十二世孫、懐大連の後)

- 右京神別「依羅連」(神饒速日命の十世孫、伊己布都大連の後)

- 河内国神別「物部依羅連」(神饒速日命の後)

- 河内国諸蕃「依羅連」(百済国の人、素祢志夜麻美乃君より出る)

1~3は物部系の氏族、4は百済系の渡来系氏族です。このようにヨサミを名乗る氏族は複数の系統があることがわかります。

尚、物部系の依羅氏については、物部系の史書『先代旧事本紀』によればニギハヤヒの十三世孫である物部呉足尼連公は依羅連らの祖であると記されています。

これら依羅氏はいずれも当地付近を拠点にしたものと思われ、このいずれかの依羅氏が祖神を祀ったのが当社であると考えられます。

ただ強いて言うならば、物部系と百済系は『新撰姓氏録』に河内国とあるため当地に隣接する河内国丹比郡の依羅郷(後述)を本拠にしたと推測され、摂津国にある当社は皇別氏族の依羅氏が関わっていた可能性が高いと言えるかもしれません。

この依羅氏で注目しておきたい人物に「依網吾彦男垂見(ヨアミノアビコオタルミ)」という者がいます。

『日本書紀』および『住吉大社神代記』(住吉大社に伝わる古文書)に、神功皇后が新羅へ遠征する際に神託があり、「和魂は王の身を守り、荒魂は先鋒として軍船を導くだろう」と述べ、彼を神主として神を祀ったことが記されています。

この神の名は明記されていませんが住吉三神であるとされ、当社に住吉三神が祀られているのはこれに因むものとされています。或いはこの故事が当社の祭祀の始めであったと見ることもできるかもしれません。

一方、『倭名類聚抄』には摂津国住吉郡に「大羅(オオヨサミ)郷」が、河内国丹比郡に「依羅郷」が記されています。

古代においてはこの辺りの摂津国から河内国にまたがる広い範囲をヨサミと呼んだようです。

記紀に「依網池」を築造したことが複数回見え(『古事記』崇神天皇段、仁徳天皇段、『日本書紀』推古天皇十五年条など)、また『日本書紀』皇極天皇元年五月五日条には「依網屯倉」(屯倉(みやけ)=朝廷の直轄地)を設置したことも見えます。

これらのことから当地が灌漑によって大規模に開拓され、実り豊かな地として重要視されたことが窺えます。

このことは自ずと当社もまた豊穣を司る作物神として、また依網池の水を司る水神としての神格が付与されたことも想像されます。

当社が水神としての神格を有していたことは、『延喜式』臨時祭の祈雨神祭八十五座の中に当社が含まれ、実際に国史においても旱魃の際に当社で祈雨が行われたことが見えることからも窺うことができます。

さらに、当社は天皇の即位儀礼として難波津で行われた「八十島祭」に住吉大社などと共に幣帛を受けたことが『延喜式』に見え、平安時代においては朝廷から極めて重要な扱いを受けていたことがわかります。

しかし中世以降は衰微していったらしく、江戸時代には火災にも遭い社殿や古文書等も失われたといい、現在は静かなひっそりとした神社となっています。

当社の信仰とも大きく関わったと思われる依網池も当社境内の南方に江戸時代まで存在していましたが、江戸時代中期に大和川の付け替えの際に大幅に縮小され、やがて消失していったようです。

なお、当社には式内社の「草津大歳神社」および「努能太比賣命神社」が合祀されています。両社とも跡地が現在も伝わっています。

境内の様子

大依羅神社の入口は北側と南側の両方があり、本来の表参道は南側の方です。当記事では南側の参道から紹介していきます。

南側の参道入口に鳥居が南向きに建っており、参道の両側は現在は学校のグラウンドになっています。

参道は桜並木となっており桜の咲く時期は美しい光景を楽しむことができます。

参道を進んでいくと石橋があり、その先に神門が南向きに建っています。神門は本瓦葺・平入切妻造の四脚門。

神門をくぐると左側(西側)に東向きの社殿が、右側(東側)に手水舎があります。

参道とは打って変わって緑に覆われた鬱蒼とした空間となっています。

拝殿はコンクリート造の平入入母屋造に向拝の付いた建築で、銅板葺きの屋根に赤い塗装が目を引きます。

元々の社殿は南向きでしたが、昭和四十四年の火災の後再建する際に東向きにしたようです。

恐らくこれは北側の入口が実質的に表参道になっている(後述)ためでしょうか。動線を考えれば確かに合理的に思えます。

拝殿の後方に本殿が建っており、同じくコンクリート造で銅板葺の流造となっています。幣殿を介して拝殿と接続した構造。

焼失前の社殿は江戸時代前期の建築だったといい、非常に惜しまれます。

境内の南西側に「龍神社」が北向きに鎮座。御祭神は「龍大神」。「龍神井」と称する井戸があり、次のような伝説があります。

かつて依羅池に龍蛇が住んでいた。ある日河内の農夫が池の北堤を通ろうとする際美女に呼び止められ、「自分は龍蛇であり、池に鉄を沈める者があって傷つけられたのでこの鉄を取り除いてほしい」と懇願された。農夫は泳ぎを知らないからと断ろうとすると、龍蛇は「自分の力で水辺まで波で打ち出すから」と言って水底へ消えたかと思うと暴風が起こり、波が天を衝くほどであった。やがて暴風が収まり農夫は水辺に打ち上げられた鉄を取り除いた。龍蛇はこの恩に感謝し、旱魃の際は井戸の水を汲み大神に供えて祈れば必ず雨が得られようと言って井戸へ帰った。農夫がその鉄を見ると萬鍬であった。それ以来旱魃の際は大依羅神社の井戸を開いて七日間参龍し祈雨を行うのが例となったという。

大依羅神社には多くの境内社があります。

本社社殿の北側に「道祖神社」が東向きに鎮座。御祭神は「八衢比古大神」「八衢比賣大神」「久那斗大神」。

銅板葺・一間社流造の社殿が覆屋に納められています。

道祖神社の奥側(西側)、本社社殿の右側(北側)に「稲荷社」が東向きに鎮座。御祭神は「倉稻魂大神」。

鳥居が建ち、その奥に銅板葺・一間社春日造の社殿が建っています。この社殿には軒唐破風が付いていますが、その上に千鳥破風のような切妻屋根が載せられており珍しい構造です。

道祖神社の右側(北側)に「息長帯姫命」を祀る境内社が東向きに鎮座。社名は不明。

桟瓦葺の平入入母屋造の社殿ですが、拝所が無く障子があるだけの、およそ神社建築と思えない建築です。

境内北東側にも多くの境内社があります。

息長帯姫命を祀る境内社の向かい側(東側)に「天照大御神」「豊宇氣毘賣大神」を祀る境内社が西向きに鎮座。社名は不明。

銅板葺の流見世棚造の社殿が覆屋に納められています。

その左側(北側)には「菅原道眞大神」を祀る境内社、そしてその間には「白龍大神」を祀る石碑があります。

前者は板葺の妻入切妻造の社殿が覆屋に納められています。

鬱蒼とした境内の森は「依羅杜(よさみのもり)」と呼ばれたことが『摂津名所図会』に記されてあります。

社殿前に聳える御神木のクスノキはなかなかのもので歴史を感じさせます。

大依羅神社の北側の入口。

先述のようにかつては南側が表参道でしたが、現在では集落や主要な道が北側にあるため北側から出入りする参拝客が多いと思われ、実質的にこちらが表参道になっているようです。

江戸時代の大和川付け替え工事で境内のすぐ南側に大和川が流れるようになったためにこのような形になったのでしょう。

翻って南側の参道の手前にはこのような一画があり、「依網池址」と刻まれた石碑が建っています。

『古事記』および『日本書紀』の複数の記事に依網池を造るとあり、日本有数の古い人工池で江戸時代まで残っていました。

しかし大和側の付け替えでほぼ失われ、僅かに見られた面影も戦後の市街地化で完全に消失してしまったようです。

依網池とは別に、かつて境内に「庭井の泉」と称する泉があり、『摂津名所図会』の挿絵に社殿北側に滔々と湛える様子が描かれています。

残念ながら現在は涸渇しており、これを顕彰する「庭井の趾」と刻まれた碑が建てられています。当地の地名「庭井」はこの泉に因むようです。

石碑

庭井の泉跡碑の記

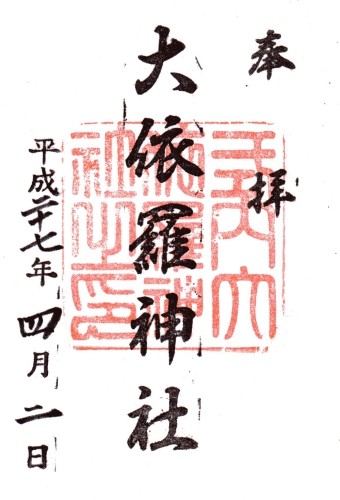

御朱印

由緒

案内板

『摂津名所図会』

地図

関係する寺社等

-

努能太比売命神社跡 (大阪府大阪市住吉区杉本)

社号 努能太比売命神社 読み ぬのたひめのみこと 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 旧国郡 摂津国住吉郡杉本村 御祭神 努能太比売命? 社格 式内社 例祭 当地での祭祀は廃絶 式内社 ...

続きを見る

-

草津大歳神社跡 (大阪府大阪市住吉区苅田)

社号 草津大歳神社 読み くさつおおとし 通称 旧呼称 牛頭天王 鎮座地 大阪府大阪市住吉区苅田6丁目 旧国郡 摂津国住吉郡苅田村 御祭神 ? 社格 式内社 例祭 当地での祭祀は廃絶 式内社 攝津國住 ...

続きを見る