| 社号 | 村屋坐彌冨都比賣神社 |

| 読み | むらやにますみふつひめ |

| 通称 | 森屋の宮 等 |

| 旧呼称 | 森屋大明神、天王 等 |

| 鎮座地 | 奈良県磯城郡田原本町蔵堂 |

| 旧国郡 | 大和国式下郡蔵堂村 |

| 御祭神 | 三穂津姫命、大物主命 |

| 社格 | 式内社、旧県社 |

| 例祭 | 10月10日 |

村屋坐彌冨都比賣神社の概要

奈良県磯城郡田原本町蔵堂に鎮座する神社です。『延喜式』神名帳には大社に列せられ、古くから有力な神社でした。

当社の境内社として「服部神社」「村屋神社」「久須須美神社」が鎮座しており、これらもそれぞれ式内社となっています。(後述)

当社の創建・由緒は詳らかでありません。社伝では崇神天皇七年の創建とも伝えられています。

『日本書紀』天武天皇元年(673年)七月二十三日の条、壬申の乱において当社の神が登場しています。

『日本書紀』(大意)

大海人皇子(後の天武天皇)軍の将軍である大伴吹負は上道・中道・下道に軍を配備し、吹負は中道に自ら当たった。

(略 / この間に高市社の事代主神、身狭社の生霊神から託宣があり助言を受ける)

村屋神は神主に憑いて「今、我が社の中道から軍勢が来る。故に社の中道を塞ぐべし」と告げた。しばらくして(敵軍である)廬井造鯨の軍が中道に至った。時の人は「神の教えるところはこれであったのだ」と言った。戦の後、将軍らは託宣のあった三神(事代主神、身狭社、村屋神)の言葉を奏上し、天皇は勅して三神の位階を引き上げて祀った。

このように、壬申の乱において、高市社(式内社「高市御縣坐鴨事代主神社」/ 現在の「河俣神社」/ 橿原市雲梯町に鎮座)、牟狭社(「牟佐坐神社」/ 橿原市見瀬町に鎮座)、そして村屋神(当社)の三社の神から託宣があり、その功績が認められ、神に神階が授けられています。これは神階が授けられた初の記録ともなっています。

ただ、具体的な神名を名乗っている高市社、身狭社と違い、当社の場合は「村屋神」、即ち漠然と地名を冠した神となっており、いかなる神であるか明らかでありません。

故にこの神は当社の神でなく、現在は当社の境内社となっている「村屋神社」の方であるとする説もあります。

村屋神が塞ぐよう告げた「中道(なかつみち)」は古代の官道で、かつて200mほど東方に鎮座していたという「村屋神社」の旧地に中道が通っていたとも言われており、それが正しいなら「村屋神社」の方が妥当であると言えるかもしれません。

当社は江戸時代以前は「森屋大明神」「天王」を呼ばれていました。「森屋」は「村屋」が転訛したものと思われますが、当社の社家である「守屋氏」は物部守屋の後裔であるともされています。

一方で「天王」とも呼ばれていたことからかつては牛頭天王を祀っていた可能性も考えられます。

社名から本来は「彌冨都比賣」なる神を祀っていたことは明らかで、現在は高皇産霊尊の娘で大物主神の后である「三穂津姫命」を御祭神とし、配偶神の「大物主命」を配祀しています。

大物主神は桜井市三輪に鎮座する「大神神社」の御祭神であるため、当社は「大神神社」の別宮ともされており、伝承では大物主命が三輪山に住んだ際に后である三穂津姫命は村屋の地に移ってきたとも言われています。

一方、異説として「韴霊(布都御魂 / フツノミタマ)」を祀るとする説もあり、『和州旧跡幽考』『大和名所図会』など江戸時代中期頃の地誌はこの説を採用しています。

フツノミタマとは神武東征において熊野の山中において高天原から送られた剣で、天理市布留町に鎮座する「石上神宮」に祀られています。

「石上神宮」は物部氏の氏神ともされているため、もし当社の御祭神がフツノミタマなら当社の社家が物部氏の後裔であることは筋が通っています。

しかしながら社名から当社の神は女神であることが確実である一方、フツノミタマが女神であるとする記録は見えない点に疑問が残ります。

当社境内は広く、また鬱蒼とした社叢が広がっており、古くから人々に神域として大切にされてきました。それこそ壬申の乱の頃からの社地だったのかもしれません。

当社の社叢はイチイガシの優占する貴重な暖帯林となっており、奈良県指定天然記念物となっています。

服部神社

「村屋坐彌冨都比賣神社」の境内摂社の一つ。御祭神は「天之御中主神」「天之御鉾神」の二柱です。

当社の創建・由緒は詳らかでありませが、『新撰姓氏録』大和国神別に天御中主命の十一世孫、天御桙命の後裔であるという「服部連」が登載されており、この氏族が祖神を祀ったことが考えられます。

造化三神の一柱であり抽象・観念的な存在である「天御中主命」を祖とする氏族は極めて珍しく、『新撰姓氏録』では服部連の他に「御手代首」が登載されるのみです。

彼らは機織りに携わった氏族と思われ、かつては当社でも祭礼で盆に綿を盛ってその上に十二祷を載せて参拝する風習があったと言われています。

当社は元々は現在地の西方2kmほどの地、大安寺地区に鎮座していたと言われ、その地は「神来森(カキノモリ)」とも「波都里神(ハツリカミ)」とも言われています。(具体的な場所は不明)

往時は「波登里(ハトリ)村」「阿刀(アト)村」があり、その二村の氏神として祭祀されていたものの、南北朝時代の元弘年間に兵火に遭い、天正年間にも兵火に罹ったので御神体を背負って村屋坐彌冨都比賣神社の境内に遷したと言われています。

その後、波登里・阿刀両村とも消滅し、そのまま村屋坐彌冨都比賣神社の摂社として現在に至っています。

江戸時代中期の地誌『大和志』には「大安寺村に在り 波都里神と称す」とあり、当時依然として大安寺に鎮座していたように記載されているものの、実際にはこれは神社跡のことであろうと推測されます。

かつては壬申の乱の神功を称えるお渡りがあったとも言われ、その御旅所的なものとして旧社地が存続していた可能性がありますが、少なくとも現在は完全に消滅しており旧地を明らかにすることも難しくなっています。

村屋神社

「村屋坐彌冨都比賣神社」の境内摂社の一つ。御祭神は「経津主神」「武甕槌神」「室屋大連神」「大伴健持大連神」の四柱です。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。

元々は現在地の東方200mほど、大和川の畔に鎮座していたものの、南北朝時代に兵火に遭い、天正十二年(1584年)八月十日に村屋坐彌冨都比賣神社境内へ遷座したと伝えられています。

遷座当初は村屋坐彌冨都比賣神社の本社拝殿の前で向かい合わせになるような形で鎮座していたようで、現在は明治の廃仏毀釈の際に取り払われた鐘楼跡とされるところに遷り二宇の社殿が建っています。

上述のように『日本書紀』天武天皇元年(673年)七月二十三日の条に登場する「村屋神」とは当社であるとする説もあります。旧地が村屋神が塞ぐよう告げた中道を通っていたとも言われているため可能性としては十分考えられそうです。

ただ、壬申の乱において託宣のあった三社の内、他の二社は大社であるのに対して当社は小社である点は不審であり、その点は大社である「村屋坐彌冨都比賣神社」の方が妥当であると言えます。

当社の御祭神の内、「経津主神」と「武甕槌神」は春日四神の内の二神であることから当社は「春日神社」とも呼ばれています。

これに対して「室屋大連神」と「大伴健持大連神」は、案内板によれば壬申の乱にこの二人は功績が高かったために天武五年(677年)に合祀されたとあります。

「室屋大連神」とは「大伴室屋」、「大伴健持大連神」とは「大伴武以」であり、両名は(世代的に整合性が無いものの)一般に子と父の関係にあるとされています。

ただ、この両名は壬申の乱に活躍した記録は見えないどころか、それより遥かに以前の人物であるため、案内板の説明はあり得ないと言わざるを得ません。

壬申の乱において活躍した大伴氏の一族は大伴連馬来田およびその弟・吹負であり、特に後者は上記「村屋神」の記事でも関わる人物であるため、これに関連して大伴氏の人物が祀られたことも考えられますが、「村屋」からの連想である印象は否めません。

『延喜式』神名帳には二座とあるため、もし当時からの祭神が継承されているならば本来の御祭神は「経津主神」「武甕槌神」の二柱だったと考えるのが順当でしょう。

久須須美神社

「村屋坐彌冨都比賣神社」の境内摂社の一つ。御祭神は「天之久之比神」「事代主神」の二柱です。

当社の創建・由緒は詳らかでありません。

元々は蔵堂橋の南のたもとの「宮の山」と呼ばれる地に鎮座していたと言われ、その具体的な地は不明ながら、当社北方の蔵堂橋西詰の辺りと思われます。

その地は古くは市場が開設され大いに賑わったといわれ、その後天正年間に兵火に遭って市場は衰退し、田原本藩の設置により当地の商業の中心が田原本へ移るとますます寂れることとなり、当社も明治初め頃に村屋坐彌冨都比賣神社の境内へ遷されたと伝えられています。

現在地に遷る前に、天正十二年(1584年)に大和川の洪水により「森屋垣内」なる地へと遷っていたとする伝承もあります。

このように市場に祀られた神であり、御祭神の内「事代主命」も市場の神であるエビス神として祀られたことが考えられ、当社は「若宮恵美須神社」とも称しました。

「若宮」とは祭神が大国主命の御子であるからそう呼ばれていると案内板にあるものの、大国主命が何に対するものであるかははっきりしません。

一方、「天之久之比命」とは記紀等の史料には登場しませんが、『新撰姓氏録』右京神別に天津彦根命の子、天久々斯比乃命の後裔であるという「桑名首」が登載されており、アメノクシヒとは金属神であり天津彦根命の御子神である「天目一箇命」と同神であるとする説があります。

ただ当社との繋がりは見えず、社名からの連想で祀られた印象は否めません。

河内国交野郡に同名の式内社「久須須美神社」(現在は大阪府枚方市牧野阪に鎮座する「片埜神社」に合祀)があり、当社との関係が考えられるものの、そちらも由緒は全く不明と言ってよく、これら「久須須美神社」の神格を明らかにするのは難しいでしょう。

境内の様子

当社は蔵堂地区を南から北へ貫く大和川の左岸側に鎮座しています。

当社境内の100mほど南方にちょっとした森があり、ここが当社の参道の起点となっています。

森の背後には木造の一の鳥居が堂々と南向きに建っています。

一の鳥居の手前左側(西側)には二つほどの岩石が祀られており、その内の一つには「庚申」と刻まれています。

もう一つは扁額のようにも見えますが詳細不明。

一の鳥居をくぐり森の中の参道を進むとその先に二の鳥居が南向きに建っており、ここが境内入口となります。

二の鳥居の左側(西側)の傍らに御幣らしきものを彫った石碑が置かれています。

手持ちの資料によればこれは右に「道祖神」、左に「保食神」、下に「諸人并牛馬道中安全祈願」と刻むとありますが、摩耗しているのかよくわかりません。

いつ頃の作なのかも不明で、管見では御幣を彫った石碑は他に類例がなく、かなり珍しい物と思われます。

二の鳥居をくぐった様子。参道は鬱蒼とした森に覆われ、左右に灯籠が並びます。

当社の社叢はイチイガシの優占する貴重な暖帯林で、奈良県指定天然記念物となっています。

さらに参道を進むと開放的なかなり広い空間に出ます。

この空間の奥側は一段高くなっており、灯籠を玉垣のように並べて区画し、社殿や境内社等の建つ主要な空間となっています。

奥側空間の手前右側(東側)に手水舎が建っています。

この奥側の空間の中心に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造。

拝殿前に配置されている狛犬。砂岩製で古めかしいもの。

拝殿後方の基壇上に鳥居が建ち、その奥に塀に囲われて本殿が建っています。

本殿は朱塗りとなっており、銅板葺・一間社流造に千鳥破風を付けたものを二宇並べ、それらの屋根を一つに連結した珍しい形式です。

境内社等

当社の境内社は本社同様に式内社となっているものが多く、それぞれ重要な神社となっています。

境内西側の境内社から見ていきましょう。

本社拝殿の左側(西側)に「久須須美神社」が東向きに鎮座しています。式内社で、御祭神は「天之久之比命」「事代主神」。

棟門の奥の塀に囲まれた空間に、鉄板葺・春日見世棚造の社殿が建っています。やや色あせているものの彩色も施されています。

詳細は上記概要もしくは下記案内板を参照。

案内板

田原本町 歴史遺産神々を訪ねて

延喜式内社 旧 城下郡 蔵堂 久須々美神社

本社本殿の左側(西側)に「服部神社」が南向きに鎮座しています。式内社で、御祭神は「天之御中主神」「天之御鉾神」。

同じく棟門の奥に塀に囲まれて鉄板葺・春日見世棚造の社殿が建っています。

詳細は上記概要もしくは下記案内板を参照。

案内板¥

田原本歴史遺産 神々を訪ねて

延喜式内社 旧 城下郡 蔵堂 服部神社

本社拝殿の右側(東側)には「村屋神社」が南向きに鎮座しています。式内社で、御祭神は「経津主神」「武甕槌神」「室屋大連神」「大伴健持大連神」。

玉垣の中に銅板葺の春日見世棚造が二宇建っており、この二宇を併せて一つの神社としています。またこの地はかつての鐘楼跡とされています。

詳細は上記概要もしくは下記案内板を参照。

案内板

田原本歴史遺産 神々を訪ねて

延喜式内社 旧 城下郡 蔵堂 服部神社

本社社殿の南東側には鬱蒼とした森の中に勾玉状の池があります。

この池の畔に「物部神社」が西向きに鎮座しています。御祭神は「御炊屋姫命」「宇麻志摩遅命」「物部守屋大連」。

池の西側に朱鳥居が西向きに建ち、橋を渡った東側に鉄板葺・流見世棚造の社殿が建っています。

本社の社家である守屋氏は物部守屋の子孫であるとされ、また一説に本社は「韴霊」を祀るとする説もあり、物部氏との関連性の窺える神社となっています。当社はこの縁により祀られたものと思われます。

当社境内を池の側の南東側から見た様子。かなり広い境内であることがわかります。

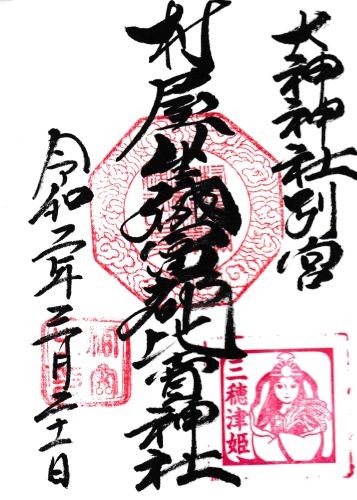

御朱印

由緒

案内板

村屋坐弥冨都比売神社

案内板

村屋座彌冨都比賣神社

地図

関係する寺社等

-

大神神社 (奈良県桜井市三輪)

社号 大神神社 読み おおみわ 通称 旧呼称 三輪明神 等 鎮座地 奈良県桜井市三輪 旧国郡 大和国式上郡三輪村 御祭神 大物主大神 社格 式内社、二十二社、大和国一宮、旧官幣大社 例祭 4月9日 式 ...

続きを見る

-

牟佐坐神社 (奈良県橿原市見瀬町)

社号 牟佐坐神社 読み むさにます 通称 旧呼称 境原天神、榊原天神 等 鎮座地 奈良県橿原市見瀬町 旧国郡 大和国高市郡見瀬村 御祭神 高皇産霊神、孝元天皇 社格 式内社、旧村社 例祭 10月9日 ...

続きを見る

-

河俣神社 (奈良県橿原市雲梯町)

社号 河俣神社 読み かわまた 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県橿原市雲梯町 旧国郡 大和国高市郡雲梯村 御祭神 鴨八重事代主神 社格 式内社、旧村社 例祭 10月10日 式内社 大和國高市郡 高市御縣坐 ...

続きを見る