| 社号 | 射楯兵主神社 |

| 読み | いたてひょうず |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 惣社伊和明神、軍八頭惣社大明神 等 |

| 鎮座地 | 兵庫県姫路市総社本町 |

| 旧国郡 | 播磨国飾東郡姫路 |

| 御祭神 | 射楯大神、兵主大神 |

| 社格 | 式内社、播磨国総社、旧県社 |

| 例祭 | 11月13日~16日 |

射楯兵主神社の概要

兵庫県姫路市総社本町に鎮座する神社です。辻井に鎮座する「行矢射楯兵主神社」、広嶺山に鎮座する「廣峯神社」と共に式内社「射楯兵主神社」の論社の一つとなっています。

当社は「射楯大神」と「兵主大神」の二神が『延喜式』の頃までに合祀したものとされています。

射楯大神

『播磨国風土記』の飾磨郡の因達(イタテ)里の記事に、息長帯比売命(=神功皇后)が朝鮮半島へ渡る際に船を先導した「伊太代(イタテ)之神」がこの地に坐したためこの神を里の名とした、と記しています。この「伊太代之神」が「射楯兵主神社」の一柱「射楯大神」とされています。

ただし、この神が坐したという「因達里」は当地でなく、当社の北西約2.5kmの八丈岩山の辺りに比定されています。

このイタテなる神は播磨国の式内社では当社の他に揖保郡の「中臣印達神社」(論社は「中臣印達神社」(たつの市揖保町中臣)、「魚吹八幡神社」(網干区宮内)、「八幡神社」(林田町八幡))でも祀られています。

さらに他の国では「伊達神社」を名乗る式内社が紀伊国名草郡(論社は和歌山市園部)、丹波国桑田郡(論社はそれぞれ京都府亀岡市余部町加塚、京都府亀岡市宇津根町東浦)、陸奧国色麻郡(論社は宮城県加美郡色麻町四竃)にあり、特に陸奧国色麻郡は郡名が当地(飾磨郡)と同じ「シカマ」であることから当社との関係が窺えます。

そして出雲国では「韓國伊大弖神社」を名乗る式内社が意宇郡に二社、出雲郡に二社記載されています(論社は『延喜式』神名帳出雲国の頁を参照)。

これらは全てスサノオの御子「五十猛(イタケル)命」を祀っており、「イタテ」と「イタケル」には密接な関連性があることが窺えます。ただし『播磨国風土記』にはイタテ神がイタケルであるとは特に示されていません。

ただ、紀伊国名草郡の「伊達神社」(和歌山市園部)は「住吉大社」(大阪市住吉区住吉)に伝わる古文書『住吉大社神代記』に「志磨神社」(中之島地区に鎮座)、「静火神社」(和田地区に鎮座)と共に「船玉神」の本社であると記しています。

これは『播磨国風土記』において神功皇后の船を先導したとあることにも通じることで、イタテの神は船に関する神と信じられていたことが窺えます。

一方のイタケルは各地に種を蒔き国中を青山としたことが『日本書紀』に記され、こうした姿から木の神として信仰されています。

木は船の材料だったことから古くは木の神と船の神は一体だったとも考えられ、木の神であるイタケルが同時に船の神、すなわち「船玉」だったことも考えられるでしょう。(詳しくは「伊達神社」(和歌山市園部)の記事も参照)

兵主大神

当社社伝では天平宝字八年(764年)六月十一日に伊和里水尾山(現在の「水尾神社」(山野井町)/ 当社の北西約1km)に「兵主大神」を祭祀し、延暦六年(787年)に小野江の梛本(現在の姫路市本町 / 当社の北方約500m)に遷座したと伝えられています。

『延喜式』神名帳には「兵主神社」と名乗る神社が大和国に二社、和泉国に一社、三河国に一社、近江国に二社、丹波国に一社、但馬国に七社、因幡国に二社、播磨国に二社(当社含む)、壱岐島に一社の計十九社が記載されています。

兵主神とは中国の神である「蚩尤(シユウ)」と同じとされ、その姿は半獣半人で、獣の身体で頭に角が生えているとも、また人の身体で牛の頭と鳥の蹄を持つとも言われており、石と砂を食べると言われています。

石と砂を食べる様子はまさしく鉄鉱石や砂鉄を原料として鉄製品を製造する様子を神格化したもので、蚩尤は製鉄の神であり、また鉄によって製造された兵器の神ともされました。

『延喜式』神名帳に記載される各「兵主神社」の神も兵器の神として祀られたことが考えられ、これが「蚩尤」と同一かどうかは検討の余地があるものの、或いは渡来系の人々のもたらした新しい製鉄技術に伴い兵主神(蚩尤)の信仰がもたらされ祀られた可能性は考えられるでしょう。

『延喜式』神名帳では但馬国に特に多くの「兵主神社」が記載されていることが注目されますが、『日本書紀』及び『播磨国風土記』などの史料では新羅の王子である天日槍が但馬国に至って鎮まったことが記されており、彼らが製鉄技術を伝えたことに関係していることが推測されます。

特に『播磨国風土記』では播磨土着の神である伊和大神が天日槍と激しく抗争し遂に但馬へ追いやった様子が西部域の記事を中心に随所に描かれています。

外来の製鉄技術を取り入れつつも、在地勢力と外来勢力との間で鉄資源の激しい利権争いがあったとも考えられ、こうした中で当地を拠点にした製鉄集団が鉄の神として「兵主神」を祀ったのかもしれません。

『播磨国風土記』に見える飾磨郡の「伊和里」は当地付近に比定されており、宍粟郡に居住していた伊和君(伊和大神を祀る「伊和神社」(宍粟市一宮町須行名)を奉斎していた人々であろう)らが移住してきたため名付けられた地名であると記しています。

従って天日槍に象徴される渡来系の製鉄集団と争った在地系の人々が当地に居住し製鉄を行っていたことは十分考え得ることでしょう。

ただし、「兵主神」については『播磨国風土記』に記載がありません。もし天平宝字八年に祀られたのが史実なら『播磨国風土記』編纂後に祀られたことになるでしょう。

播磨国総社

社伝によれば養和元年(1181年)に播磨国16郡174座の神社の神を合祀して当社が播磨国総社となったと伝えられています。

これら174座の神々は播磨国の国内神名帳『播磨国内鎮守大小明神社記』に記されており、現在にその名が伝わっています。

律令制下では国司が着任すると当該国内の定められた神社を巡拝することが最初の任務でしたが、これは負担が大きかったため、後にこれら神社を一ヶ所に勧請し、巡拝を省略して祭祀の効率化を図ったものが「総社」です。

総社の成立は概ね平安時代中頃と見られ、社伝の伝える養和元年の成立が史実とすれば播磨国では比較的遅い時期に成立したことになります。

総社は原則として国府の近隣に設立されます。播磨国の場合も『倭名類聚抄』に飾磨郡に国府があったと記され、当社のすぐ北西にある本町遺跡を国衙跡とする説が有力視されています。

まさに当地は古代から播磨国の中心地で、近世に至っても当社のすぐ北西に姫路藩の藩庁である姫路城があり、現代に至るまで一貫して播磨地域の中心であると言えることでしょう。

なお、当社は羽柴秀吉の姫路城築城の際に現在地に遷座したと伝えられています。(旧地は不明ながら上記「小野江の梛本」か?)

射楯兵主神社

播磨国総社とされた当社は律令制が形骸化しても総社としての地位を保っていたようで、「惣社伊和明神」「軍八頭惣社大明神」等と呼ばれていたようです。

当社が「伊和明神」とも呼ばれていたのは「伊和大神」を祀っていたからとも当地の旧地名「伊和里」に因むとも考えられるもののはっきりしません。

江戸時代には式内社「射楯兵主神社」の所在は不明となっており、国学者の度会延経は著書『神名帳考証』で広嶺山に鎮座する「廣峯神社」ではないかと主張し、その後一定の支持を得ました。

これに対して江戸時代後期の地誌『播磨名所巡覧図会』や明治以降の文献である『神社覈録』『神祇志料』などは辻井に鎮座する「行矢射楯兵主神社」に比定し、『特選神名牒』などは当社に比定しました。

明治二年(1872年)の調査では現在の「行矢射楯兵主神社」が式内社であると認定されたものの、翌年の再調査では当社に認定され、その後当社が「射楯兵主神社」を名乗ることになったといい、紆余曲折があって現在の形になったようです。

なお、「廣峯神社」に比定する説は現在では殆ど支持されておらず、同社も特に式内社を主張していません。

式内社「射楯兵主神社」が当社とされた経緯ははっきりしないものの、かつて当社は「五十猛命」と「大己貴命」を祀っていたといい、それぞれ「射楯大神」「兵主大神」と対応することが一つの根拠となっているものと思われます。

少なくとも播磨国総社であり姫路城の城下にある当社は間違いなく播磨国を代表する神社の一つと言えます。

20年に一度の「三ツ山大祭」、60年に一度の「一ツ山大祭」も非常に有名で、播磨一円はもとより全国からも姫路城観光と共に参拝者が訪れる活気ある神社となっています。

境内の様子

当社の鳥居は境内の南方150mほど、国道2号に面して建っています。

この石造鳥居は慶安五年(1652年)に当時姫路藩主だった榊原忠次が寄進したもので、兵庫県指定文化財となっています。

石碑

兵庫県指定文化財

石造鳥居

鳥居の左脇には「正一位元塩町稲荷神社」が西向きに鎮座。御祭神は「寶國大神」「太麻(オオアサ)大神」「陸之守・大寄大神」。

石造鳥居の後方に多数の朱鳥居が並び、その奥に桟瓦葺の妻入入母屋造の社殿(覆屋?)が建っています。

昭和二十六年(1946年)に現在地に遷座したもののようです。

鳥居からまっすぐ進むと神門が建っており、当社の境内入口となっています。

神門は銅板葺の平入入母屋造に軒唐破風の付いた四脚門。掲げられている扁額は「播磨國総社」と揮毫されています。

神門をくぐって右側(東側)に手水舎が建っています。

神門をくぐって正面奥に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造で千鳥破風と向拝の付いたもの。

雨樋の天水桶が太鼓形となっているのが珍しい点。

拝殿前に配置されている狛犬。銅製の立派なもの。

拝殿後方に建つ本殿は銅板葺の二間社流造。屋根に反りが殆ど無いのが特徴となっています。

江戸時代以前は三間社だったようで、当時は東殿に「五十猛命」(現在の「射楯大神」)、西殿に「大己貴神」(現在の「兵主大命」)を祀り、中殿は空だったとされています。

境内社等

境内には非常に多くの境内社が鎮座しています。拝殿前から時計回りに見ていきましょう。

恵美酒社・住吉社

拝殿手前の左側(西側)に「恵美酒社」「住吉社」の相殿が東向きに鎮座。

恵美酒社の御祭神は「蛭児神」。住吉社の御祭神は「底筒男命」「中筒男命」「上筒男命」「息長帯姫命」。

注連柱、拝殿、本殿で構成された本格的な形式。

拝殿は複雑な構造で、本瓦葺の妻入入母屋造に裳階状の広い屋根が付き、建物を拡張しています。

背後に建つ本殿は銅板葺の一間社流造。

銅鐘

本社社殿背後の空間へ、

本社拝殿の左側(西側)は社務所とを直接結ぶ屋根付きの渡り廊下が設置されており、雨天でも濡れずに社殿とを往来することが可能な構造となっています。

さらに渡り廊下の下部は通路が掘り下げられており、背後の空間への往来にも支障のないようになっています。

渡り廊下のすぐ背後(北側)に鐘楼があり、銅鐘が吊り下げられています。

この銅鐘は永正三年(1606年)に置塩城主の赤松義村が願主となって製作し奉納したもので、姫路市指定文化財となっています。

案内板

播磨国総社 銅鐘

東播総神殿

本社本殿の左奥(北西側)に「西播総神殿」が南向きに鎮座。西播磨八郡の神々がここに祀られています。

その内訳は左側(西側)から順に「赤穗郡」「佐用郡」「宍粟郡」「揖西郡」「揖東郡」「餝西郡」「餝東郡」「神西郡」となっています。

社殿は本瓦葺の八間社流見世棚造に朱塗りを施したもの。

十二社合殿

西播総神殿の右側(東側)、本社本殿のすぐ後方(北側)に十二の神社を相殿とした「十二社合殿」が南向きに鎮座。

祀られているのは左側(西側)から順に次の通り。

- 「一ノ宮」(御祭神「兵主神荒魂」)

- 「二ノ宮」(御祭神「射楯神荒魂」)

- 「日岳社」(御祭神「天伊佐々比古命」)

- 「角社」(御祭神「級長津彦命」「級長戸邊命」)/ 古代の播磨大領「角野氏」が祀ったと考えられる。中世には姫山の鎮守として「角社」「角岳社」があったという。

- 「手置帆負社」(御祭神「手置帆負神」)

- 「彦狹知社」(御祭神「彦狭知神」)

- 「秋葉社」(御祭神「軻遇突智神」)

- 「羽黒社」(御祭神「倉稲魂命」)

- 「道祖社」(御祭神「岐神」)

- 「鞍屋社」(御祭神「保食神」)

- 「柿本社」(御祭神「柿本人麿公」)

- 「東照宮」(御祭神「徳川家康公」)

社殿は本瓦葺の十二間社流見世棚造。

東播総神殿

十二社合殿の右側(東側)に「東播総神殿」が南向きに鎮座。西播総神殿と対を為し、東播磨八郡の神々がここに祀られています。

その内訳は左側(西側)から順に「神東郡」「印南郡」「賀古郡」「賀茂西郡」「賀茂東郡」「多可郡」「美嚢郡」「明石郡」となっています。

社殿は本瓦葺の八間社流見世棚造に朱塗りを施したもの。

本社社殿の右側(東側)はこのような空間となっており多数の境内社が鎮座しています。

東播総神殿の手前側に朱塗りの鳥居が建っており入口の一つとなっています。

琴平社

東播総神殿の右側(東側)に隣接して「琴平社」が南向きに鎮座。御祭神は「大物主神」。

社殿は銅板葺の一間社流造に千鳥破風の付いたもの。

鹿嶋神社

琴平社の右側(東側)に「鹿嶋神社」が南向きに鎮座。御祭神は「武甕槌神」。

鳥居、拝殿、本殿で構成されています。拝殿は桟瓦葺の平入入母屋造、本殿は桟瓦葺の一間社流造。

鹿嶋神社の鳥居前に縁結び絵馬なるものを掛けるところがあります。「恋」と「来い」と「51」を掛けているようでハート形の絵馬には51の数字が書かれています。

鹿嶋神社との関係は不明。

神明社

鹿嶋神社の右側(東側)に隣接して「神明社」が南向きに鎮座。御祭神は「天照大神」「豊受大神」。

覆屋の中に神明造の社殿が納められています。

戸隠社

神明社の右側(東側)に隣接して「戸隠社」が南向きに鎮座。御祭神は「手力雄神」。

社殿は銅板葺の一間社流造。

稲荷社

戸隠社の右側(東側)に隣接して「稲荷社」が南向きに鎮座。御祭神は「倉稲魂命」。

多数の朱鳥居が並び、その奥に銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

鳥居の扁額等には「千早稲荷大神」「白長大神」「藤井稲荷大神」等の名も見えます。

鬼石

稲荷社の入口の左側(西側)に「鬼石」なるものがあります。

伝承では源頼光(平井保昌とも)が大江山の鬼を退治した際、ここにその首を埋めて石を置いたと言われています。

現在は鬼石に紅白の御幣を投げ込み厄落としを祈願する風習が行われています。

案内社八幡宮

稲荷社の右側(東側)に「案内社八幡宮」が南向きに鎮座。「案内社」(御祭神「猿田彦神」)と「八幡宮」(御祭神「誉田別命」)の相殿です。

鳥居、拝殿、本殿で構成され、拝殿は本瓦葺の平入入母屋造、本殿は本瓦葺の一間社流造となっています。

粟島社

案内社八幡宮の右側(東側)に「粟島社」が南向きに鎮座。御祭神は「少彦名命」。

朱鳥居が建ち、その奥に銅板葺の妻入切妻造の社殿が建っています。

長壁神社

粟島社の右側(東側)に隣接して「長壁神社」が南向きに鎮座。御祭神は「姫路刑部大神」「富姫神」。

朱鳥居、拝殿、本殿で構成され、拝殿は桟瓦葺の平入入母屋造、本殿は銅板葺の平入切妻造(覆屋?)。

姫道天神社

長壁神社の右側(東側)に隣接して「姫道天神社」が南向きに鎮座。御祭神は「菅原道真公」。

朱鳥居が建ち、その奥に銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

祖霊社

姫道天神社の右側(東側)に隣接して「祖霊社」が南向きに鎮座。御祭神は「児島範長朝臣」「維新の志士十二柱」「日清・日露戦争の英霊百二十一柱」。児島範長は後醍醐天皇の挙兵に応じて建武三年(1336年)に戦い、赤松軍に敗れて姫路で自害した人物とされています。

社殿は銅板葺の神明造。

厳島社

境内社の多く鎮座する空間の南側、総社会館の東側に池があり、そこに「厳島社」が南向きに鎮座。御祭神は「市杵嶋姫命」。

朱塗りの両部鳥居が建ち、池に浮かぶ島に銅板葺の流見世棚造に朱塗りを施した社殿が建っています。

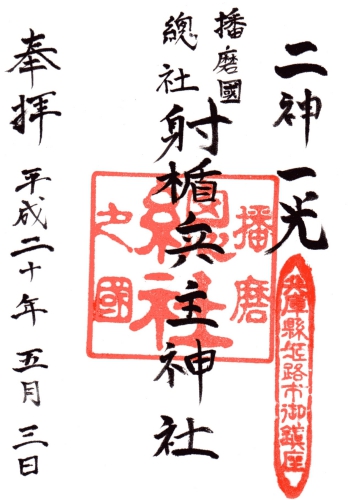

御朱印

地図

関係する寺社等

-

行矢射楯兵主神社 (兵庫県姫路市辻井)

社号 行矢射楯兵主神社 読み いくやいたてひょうず 通称 行矢神社 等 旧呼称 鎮座地 兵庫県姫路市辻井4丁目 旧国郡 播磨国飾西郡辻井村 御祭神 射楯大神、兵主大神 社格 式内社 例祭 9月21日 ...

続きを見る

-

中臣印達神社 (兵庫県たつの市揖保町中臣)

社号 中臣印達神社 読み なかとみいたて 通称 旧呼称 雑王権現、蔵王権現、十二所権現 等 鎮座地 兵庫県たつの市揖保町中臣 旧国郡 播磨国揖西郡中陳村 御祭神 五十猛命 社格 式内社、旧県社 例祭 ...

続きを見る

-

伊和神社 (兵庫県宍粟市一宮町須行名)

社号 伊和神社 読み いわ 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県宍粟市一宮町須行名 旧国郡 播磨国宍粟郡須行名村 御祭神 大己貴神 社格 式内社、播磨国一宮、旧国幣中社 例祭 10月15日 式内社 播磨國宍粟 ...

続きを見る