| 社号 | 飛鳥戸神社 |

| 読み | あすかべ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 牛頭天王 等 |

| 鎮座地 | 大阪府羽曳野市飛鳥 |

| 旧国郡 | 河内国古市郡飛鳥村 |

| 御祭神 | 素盞嗚命 or 飛鳥大神 |

| 社格 | 式内社、旧村社 |

| 例祭 | 10月17日 |

飛鳥戸神社の概要

大阪府羽曳野市飛鳥に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、古くは非常に有力な神社でした。

当社は百済系の渡来系氏族「飛鳥戸氏」が祖神を祀った神社だと考えられています。

『新撰姓氏録』には関係氏族として次の氏族が登載されています。

- 右京諸蕃「飛鳥戸造」(百済国の比有王より出る)

- 河内国諸蕃「飛鳥戸造」(百済国の主、比有王の子、琨伎王より出る)

- 河内国諸蕃「飛鳥戸造」(百済国の末多王の後)

この三氏族はいずれも同系で、百済の王族である「琨伎(コンキ)王」を出自とする渡来系氏族です。

この内で河内国に居住していた人々が当社を奉斎したと考えられ、当地を本貫として居住し開拓したものと思われます。

平安時代初期には飛鳥戸氏の子孫である女性「百済宿禰永継」が藤原北家の公卿「藤原内麻呂」の妻となり、子の「藤原冬嗣」が皇室の外戚として権力を振るうようになりました。

このため冬嗣の母親の祖を祀る神社として当社は朝廷から厚い崇敬を受け、名神大社に列せられるなど厚遇を受けるようになったと考えられます。

しかしいつしかその歴史は忘れ去られたようで、江戸時代には「牛頭天王」を祀る神社となっており、明治年間の神仏分離により御祭神は牛頭天王の神道における同格の神である「素盞嗚命」となりました。

明治四十一年(1908年)には「壺井八幡宮」(羽曳野市壺井に鎮座 / 当時は「八幡神社」)に合祀されたものの、昭和二十七年(1952年)に再び社殿が造営され独立した神社として復興しました。

なお、当地の地名「飛鳥」について、『古事記』の履中天皇の記事に、天皇崩御による皇位継承の騒擾の最中、水歯別命(反正天皇)が曽婆訶理を斬殺した地が近飛鳥(チカツアスカ)と名付けられ、大和の遠飛鳥(トホツアスカ)に対する地として記されています。

「安宿部(アスカベ)郡」の郡名は、この「飛鳥」及びこの地を開拓した「飛鳥戸氏」が由来になったと思われますが、どういうわけか江戸時代には当地は古市郡に属しており、いつしか郡域の変遷があったと推定されます。

境内の様子

境内入口。社号標に「式内大社」とあることと裏腹に小ぢんまりとした境内で、ちょっとした高台の上が神域となっています。

なお境内には鳥居はありませんが、西方150mほどの地に西向きの鳥居が建っています(未記録)。

石段下の左脇に手水舎が建っています。

石段を上って左側(東側)へ曲がると正面に西向きの社殿が並んでいます。

狭い区画に桟瓦葺・平入入母屋造の拝殿が窮屈そうに建っています。

拝殿前に配置されている狛犬。やや古そうですが壺井八幡宮に合祀されていた時にもこの狛犬が置かれてあったのでしょうか。

拝殿の扉を開けて奥の空間へ通り抜けることができます。

本殿は軒唐破風付きの一間社流造。何故か案内板には南面の桧皮葺とありますが、実際は西面の銅板葺きです。

本社本殿の左側(北側)に境内社が西向きに鎮座。社名は不明ながら、狐の置物があることから稲荷神を祀ると思われます。

二基の朱鳥居が建ち、社殿は銅板葺の流見世棚造で屋根に反りの無いタイプ。

当社を背後(南側)から見た様子。ブドウ畑に囲まれています。

柏原市はじめ中河内・南河内地方はブドウの産地で、特にデラウェアという品種は全国有数の産地となっています。雨が少なく日照時間の長い気候がブドウの栽培に適しているようです。

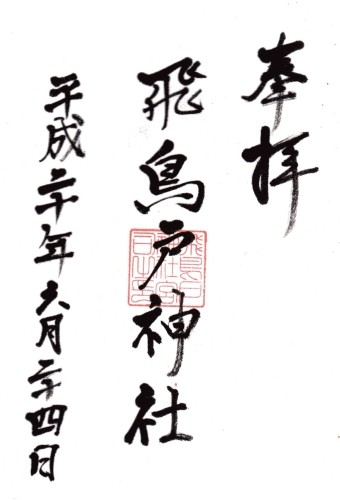

御朱印

由緒

案内板

飛鳥戸神社

『河内名所図会』

地図

関係する寺社等

-

杜本神社 (大阪府羽曳野市駒ケ谷)

社号 杜本神社 読み もりもと 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府羽曳野市駒ケ谷 旧国郡 河内国古市郡駒ヶ谷村 御祭神 経津主命、経津主姫命 社格 式内社、旧村社 例祭 4月8日、10月7日8日 式内社 河 ...

続きを見る