| 社号 | 生田神社 |

| 読み | いくた |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目 |

| 旧国郡 | 摂津国八部郡生田宮村 |

| 御祭神 | 稚日女尊 |

| 社格 | 式内社、旧官幣中社 |

| 例祭 | 4月15日 |

生田神社の概要

兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられており、古くから現在に至るまで非常に有力な神社です。

当社の創建に関して、『日本書紀』神功皇后摂政元年二月の条に次のようなことが記されています。

『日本書紀』(大意)

神功皇后が三韓征伐の帰途、忍熊王が反乱を起こした。そこで神功皇后は幼い皇子(応神天皇)を武内宿祢に預け、船を紀淡海峡へ迂回して難波へ進めようとすると、船は海中を回って進むことができなくなってしまった。

務古の港へ戻って占ったところ、天照大神が次のように教えた。「我の荒魂を皇居の近くに置くな。広田国へ置き、山背根子の娘である葉山媛に祀らせよ。」

また稚日女尊が次のように教えた。「我は活田長峡国に鎮まりたい。海上五十狭茅に祀らせよ。」

また事代主尊が次のように教えた。「我は長田国に祀られたい。葉山媛の妹の長媛に祀らせよ。」

また住吉三神が次のように教えた。「我の和魂を大津渟中倉之長峡に祀れ。」

神の教えの通りにしたところ、船は動きだし海を渡ることができた。

このように、神功皇后が三韓征伐から帰って忍熊王を退治しようとした際に、船が進まなくなったので神々の教えにより「廣田神社」「長田神社」「住吉大社」と共に当社を祀ったことが記されています。

当社の御祭神「稚日女尊」の神格は様々な説があります。『日本書紀』では、スサノオがアマテラスとの誓約で潔白が証明されて暴れた際に、稚日女尊が高天原の斎服殿で機を織っていたところ、スサノオが馬の皮を逆剥ぎにして投げ込み、驚いた稚日女尊が機から堕ち、持っていた梭(ひ=機織りで経糸に緯糸を通すのに用いる道具)で身体を傷つけ亡くなったことが記されています。

一説に稚日女尊は天照大神の幼名であるとするものもありますが、上記の『日本書紀』の描写を見る限りでは別の神として描かれています。しかし稚日女の名は「若い日の女神」の意と考えられ、太陽神としての神格は否定できないでしょう。廣田神社で祀られる天照大神の荒魂と対応する神であることも考えられるかもしれません。

さて、『日本書紀』では稚日女尊は「活田長峡国」なる地に鎮まりたいとする旨が記されています。その地は当社の旧地と考えられ、現在の新神戸駅のすぐ近くにある「布引山(砂山(いさごやま))」に当初は鎮座していました。

その名残として現在も旧地の近隣には「旭の鳥居」と呼ばれる鳥居が建っており、初日の出でも影ができないと伝えられています。

当社が現在地に遷座したのは延暦十八年(799年)のことで、四月九日に大洪水が発生し山が崩壊する恐れがあったため、刀祢七太夫なる人物が御神体を持ち帰り、新たな神地を求めて探し回っていたところ、八日後に現在地で御神体が重くなって歩けなくなったのでここに祀ったと伝えられています。

伝承では旧地では境内の周囲に多くの松が植えられていたのに洪水を防ぐ役目を果たせず全く頼りにならなかったので、今でも当社では松の木が植えられておらず、過去にあった能舞台の鏡板にも松でなく杉の絵が描かれていたと言われています。

現在、神戸市は近代以降港湾都市、工業都市として大いに発展し、150万人もの人々が暮らす大都市となっています。この「神戸」の地名は当社に由来し、当地一帯が当社の封戸(神社のための領地および人々)であり、これを「神戸(かんべ)」と呼びました。これが後に「こんべ」「こうべ」と転訛していったと言われています。

当社は神戸大空襲や阪神大震災といった甚大な戦災・天災の被害を受けてきました。しかしその度に復興され、神戸の人々の心の拠所として非常に厚い崇敬を集めています。

神戸市の中心地である三ノ宮駅からすぐの地に鎮座する当社は常に多くの人で賑わっており、名実ともに神戸を代表する名社と言えましょう。

境内の様子

当社の一の鳥居は境内の南方約400m、ビルの間に挟まれて南向きに建っています。鳥居の前を通る道はかつての西国街道です。

現在はJRや阪急等の鉄道の線路を挟んでいるので、この鳥居をくぐって参拝する人は殆どいないでしょう。

一の鳥居から鉄道の高架をくぐり、さらに北方へまっすぐ進んでいくと神明造の二の鳥居が南向きに建っており、ここが境内入口となります。

この鳥居は伊勢神宮の内宮本殿の棟持柱だったものを譲り受け鳥居として再生したものです。

二の鳥居の両脇に配置されている狛犬。花崗岩製です。

二の鳥居をくぐると広い駐車場となっており、正面に三の鳥居が南向きに建っています。二の鳥居と三の鳥居の間に鎮座する境内社については後述。

三の鳥居をくぐって右側(東側)に手水舎があります。

三の鳥居をくぐって正面の石段上に銅板葺・平入入母屋造の楼門が建っています。

今でこそ立派な楼門ですが、江戸時代の地誌『摂津名所図会』の挿絵では素朴な平入切妻造の神門(四脚門?)が描かれています。

楼門をくぐると非常に広い空間があり、正面に南向きの社殿が建っています。

拝殿は桁方向に非常に長い銅板葺切妻造の建築に平入入母屋造の屋根が載り、大きな軒唐破風の付いたものです。

なお『摂津名所図会』の挿絵には妻入入母屋造の舞殿風拝殿のような建物が描かれているのみで、江戸時代には少なくとも大規模な拝殿ではなかったようです。

拝殿前の狛犬。銅製で、やたら体つきの良い狛犬です。

後方の本殿は塀に囲われて建っており、銅板葺の一間社春日造です。

塀で見えませんが、本殿の左側(西側)に「諏訪神社」「日吉神社」、本殿の右側(東側)に「八幡神社」「住吉神社」の計四社の境内社が鎮座しています。

社殿の西側に「生田の池」と呼ばれる池があり、そこに浮かぶ池に「市杵島神社」が東向きに鎮座。御祭神は「市杵島姫命」。

以前は柵が設けられていて島へ渡ることができなかったようですが、某芸能人が当社で結婚式を挙げた際に参拝したことがきっかけで開放されるようになり、現在では縁結びの神として広く信仰されています。

案内板

弁才天 生田・市杵島神社

本社本殿の後方(北側)に「蛭子神社」が南向きに鎮座。御祭神は「蛭子命」。

蛭子神社の左側(西側)に「戸隠神社」が南向きに鎮座。御祭神は「手力男命」。

蛭子神社と戸隠神社の間に鳥居の残骸が置かれてあります。

江戸時代初期に建てられた鳥居でしたが、安政元年(1853年)の地震で崩壊し、残った石柱などがしばらく元の場所に残され「折れ鳥居」と呼ばれていました。昭和二十五年(1950年)にこの地に移設。

案内板

折鳥居と礎石

蛭子神社や戸隠神社の後方に鬱蒼と生い茂る森は「生田の森」と呼ばれています。『枕草子』にも「森は大あらきの森、信太の森、生田の森」と書かれており、古くから名所だったことが知られています。

源平合戦「一ノ谷の戦い」の舞台ともなったことでも知られており、永寿三年(1184年)に平家が生田の森に陣を敷き、当地一帯が戦場となりました。

案内板

源平合戦の古戦場

史蹟 生田の森

案内板

謡曲「生田敦盛」と生田森

生田森の中に「生田森神社」が南向きに鎮座。御祭神は「神功皇后」。

生田森の東方、境内の北東端に「稲荷神社」が南向きに鎮座。御祭神は「稲倉魂命」。

本社社殿の右側(東側)に三社の境内社の相殿が西向きに鎮座しています。祀られている神社は左から順に次の通り。

- 「人丸神社」(御祭神「柿本人丸」)

- 「雷大臣神社」(御祭神「中臣烏賊津連」)

- 「塞神社」(御祭神「八衢比古命」「八衢比売命」)

中臣烏賊津連とは中臣氏の人物で、当地付近を居住した中臣系氏族「生田氏」の祖です。『新撰姓氏録』には摂津国神別に天児屋根命の九世孫、雷大臣命の後裔であるという「生田首」が記載されています。当社の社家もこの氏族の出身だったと言われています。

社殿前の一画に笹が生い茂っています。これは神功皇后が肥前の小川で鮎を釣ったときに用いた釣り竿が根付いたものとも、武蔵坊弁慶が当社に参拝した際に奉納したものとも言われています。

案内板

神功皇后釣竿の竹

道を戻ります。二の鳥居と三の鳥居の間に左右二社の境内社が南向きに鎮座しています。

左側(西側)に鎮座するのは「大海神社」。御祭神は「猿田彦命」。

社名の通り海の神、航海の神として信仰されていますが、このような神格は一般に豊玉姫神などの龍神系の神が祀られることが多いのに対し、当社では猿田彦命が祀られており珍しいように感じられます。

一方でこの神が神戸の地主神であるとの伝承もあるようです。生田の神が布引山から遷座する前から当地で祀られた神だったのかもしれません。

石碑

大海神社の由緒

右側(東側)に鎮座するのは「松尾神社」。御祭神は「大山咋命」。

酒の神として信仰されており、東方にある全国的に著名な酒の一大生産地「灘五郷」の酒造家から崇敬を集めています。

『延喜式』玄蕃寮には新羅からの使節が来朝した際に生田神社で醸した酒をふるまうことが記されており、古くから生田神社は酒と縁の深い神社でした。ただし松尾神社が酒の神として信仰されるようになったのは中世以降と考えられるので、直接の関係があったとは考えにくいでしょう。灘五郷で酒造が盛んになるに伴い勧請されたものと思われます。

石碑

灘五郷酒造の発祥地

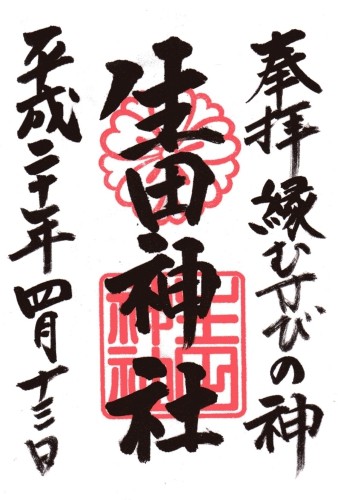

御朱印

由緒

案内板

御由緒

『摂津名所図会』

地図

関係する寺社等

-

広田神社 (兵庫県西宮市大社町)

社号 廣田神社 読み ひろた 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県西宮市大社町 旧国郡 摂津国武庫郡広田村 御祭神 天照大神荒魂(撞賢木厳之御魂天疎向津媛命) 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 3月1 ...

続きを見る

-

長田神社 (兵庫県神戸市長田区長田町)

社号 長田神社 読み ながた 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県神戸市長田区長田町 旧国郡 摂津国八部郡長田村 御祭神 事代主神 社格 式内社、旧官幣中社 例祭 10月19日 式内社 攝津國八部郡 長田神社 ...

続きを見る