| 社号 | 平野神社 |

| 読み | ひらの |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 京都府京都市北区平野宮本町 |

| 旧国郡 | 山城国葛野郡小北山村 |

| 御祭神 | 今木皇大神、久度大神、古開大神、比売大神 |

| 社格 | 式内社、二十二社、旧官幣大社 |

| 例祭 | 4月2日 |

平野神社の概要

京都府京都市北区平野宮本町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳では名神大社に列せられた上、二十二社の上七社にも列せられ、古くは極めて有力な神社でした。現在でも全国有数の神社として崇敬を集めています。

当社の創建は、桓武天皇の生母である高野新笠が祀っていた祖神である「今木神(いまきのかみ)」と、大和国平群郡(奈良県王寺町)の「久度神社」に祀られる「久度神(くどのかみ)」を、桓武天皇による平安京への遷都に伴い当地に勧請したものと伝えられています。

本来は高野新笠、及び出身氏族の和氏の私的な祖神だったと考えられますが、平安京への遷都及びそれに伴う当社の創建以降、桓武天皇の外戚の祖神として朝廷から極めて篤い崇敬を受けるようになり、貞観六年(864年)には正一位の神階を賜っています。加えて二十二社の上七社の五番目にも列せられ、当社が朝廷から重視された様子が偲ばれます。

さらには平安時代中期には当社において「平野祭」が行われました。これは皇太子を祭主として親王や臣籍降下した王らも参列して祝詞を奉納し祈願するもので、皇太子が親ら神事を行う極めて特殊な位置付けの行事でした。このことからも朝廷と密接な結びつきを持って存続してきたことがわかります。

またこれに関連して、当社は臣籍降下した平氏・源氏・高階氏・中原氏・清原氏・大江氏・菅原氏・秋篠氏らの祖神ともされるようになりました。高野新笠の母方の氏族である大江氏や、桓武天皇の第三皇子である葛原親王の子孫である平氏が当社を祖神と仰ぐのは自然なことでしょう。しかし、それ以外の氏族も祖神として信仰したのは不思議です。当社の権威が拡大するにつれて、平野祭などを通して皇室と臣籍降下した氏族の秩序を再確認する場として当社が組み込まれ、臣籍降下した氏族との関係が構築されて祖神として再定義されたのかもしれません。

中世以降は荒廃したようですが、近世に再興され、その社殿が現在も残っています。特に寛永年間に造営された本殿は「比翼春日造」という独特の形式で、貴重な建築として国指定重要文化財となっています。

また古くから桜の名所として知られ、現在は60種400本もの桜が境内にあります。中には珍しい種もあり、京都でも有数の桜の名所として知られています。

次に当社に祀られる四柱の神をそれぞれ解説していきます。

今木皇大神

「今木神」は当社創建以前は平城京の「田村後宮」というところに鎮座していました。田村後宮は桓武天皇の父である光仁天皇の私的な御殿だったと考えられ、その夫人である高野新笠が祖神としての「今木神」を祀っていたものでしょう。

一説に「今木」とは「今来」の意で、新たに渡来した神の意であるとも言われています。その説では、高野新笠の父、和乙継は百済系の渡来系氏族である「和(やまと)氏」の出自であり、彼らが奉斎していた祖神を海外からの新来の神とし、今木神として祀ったとしています。

『新撰姓氏録』を見てみると左京諸蕃に百済国の都慕王の十八世孫、武寧王を出自とする「和朝臣」が登載されています。また『続日本紀』延暦九年(790年)の条にも高野新笠が百済の武寧王の子、純陀太子から出ている旨が記されています。

ここから、先の説をさらに踏み込んで今木神とは百済の武寧王、もしくは純陀太子とする説もあります。

いずれにせよ和氏の私的な祖神だったものが、高野新笠が光仁天皇の夫人となり桓武天皇の生母となったことから、それ以降の皇室の祖神の一柱と見なされるようになったようです。『延喜式』祝詞の平野祭に「今木より仕奉来る皇太御神」とあり、天照大神と同等の「皇太御神」という尊称が付されていることは注目すべきでしょう。現在も「今木皇大神」の号で祀られています。

久度大神

「久度神」は大和国平群郡の式内社、奈良県王寺町に鎮座する「久度神社」で祀られる神社です。

久度(クド)とは竈の意で、久度神は竈神であるとされています。本邦では古くから竈に神が宿ると考えられ、火の神であると共に家や家族を守る神であるとされています。また竈のある場所は家の薄暗い場所であり、火や水を使う特殊な場所でもあることから彼岸と繋がる境界的な場として捉える考え方もあります。

ただ、久度神がそのような神格だったのかは不明で、『倭名類聚抄』では「カマド」は飯を炊くもの、「クド」はカマドの後ろの穴、と厳密に区別しています。一説には王寺町には百済系の渡来人が多く、彼らが祀った外来の竈神が久度神だったとするものもあります。

『延喜式』祝詞には平野祭とは別に久度・古関の祝詞が記載されていることから、今木神とは別個に勧請されたことが伺えます。その経緯は不明としか言いようがありませんが、前述のように王寺町には百済系の渡来人が多かったとも言われ、その縁で今木神と共に祀るようになったという説があります。また当社が朝廷の祭祀と密接に結びついた結果、神饌や宮中の食事にも関わるようになり、竃神である久度神が勧請されたとも考えられるかもしれません。

古開大神

「古開神(ふるあきのかみ)」と呼ばれていますが、『延喜式』祝詞等には「古関神」とあり、どちらが正しいかは不明です。この神が如何なる神なのかも不詳。『延喜式』祝詞には久度・古関と対になって記載されており、久度神と関係の深い神であることが伺われます。

比売大神

この神についても詳らかでありません。史料上の初見が『続日本後紀』嘉祥元年(848年)七月の条で、「合殿比咩神」とあります。これより以前には記録に見えませんが、『続日本後紀』承和十年(843年)十月の条に名神に預かった神として「平野社一前」が見え、これが比咩神であるとする説があります。

境内の様子

境内入口。鳥居は東向きに建っています。境内には60種400本もの桜が植えられており、春には境内一面に花が綺麗に咲き誇ります。

鳥居をくぐると参道が伸びています。朱の灯籠と桜の花の対比が美しい境内です。

参道の左側(南側)に手水舎があります。

参道の先には四脚門形式の神門があります。神門の傍らの桜は「魁桜」と呼ばれ、これまた見事なものです。

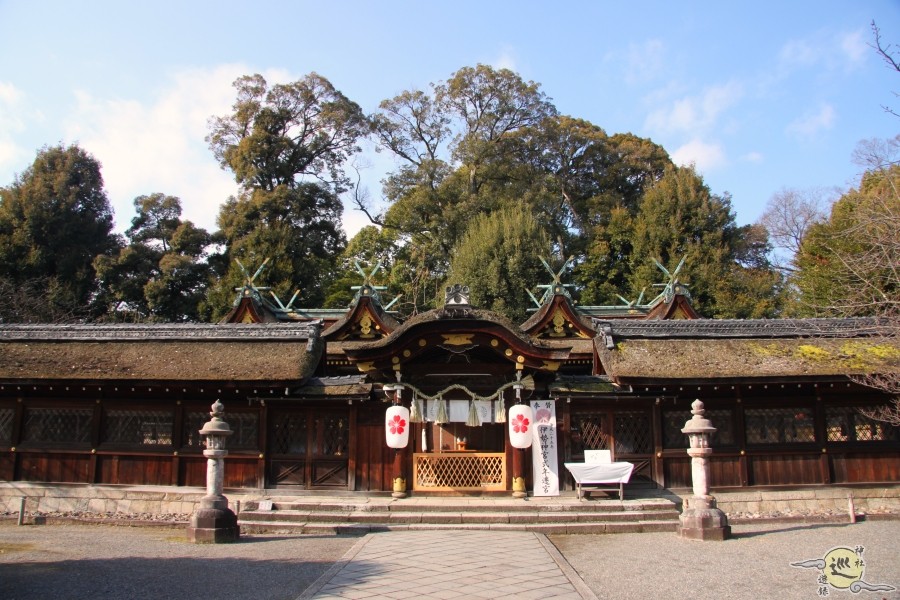

神門をくぐると社殿の建つ広々とした空間となります。社殿もまた東向きに並んでいます。

正面に建つ拝殿は京都府で一般的な舞殿風拝殿。慶安三年(1650年)に後水尾天皇の皇后で徳川秀忠の娘である東福門院が寄進したもので、京都府指定文化財となっています。

残念ながら2018年の台風21号の影響でこの拝殿は倒壊してしまいました。やはり吹き放ちで細い柱の上に重い屋根を載せる構造のため、舞殿風拝殿は横からの圧力に弱いのではと思います。

拝殿の後方に中門と廻廊が建ち、その後方に本殿が並びます。

中門は承応二年(1653年)頃の造営で、京都府登録有形文化財となっています。

本殿は特殊な形式で、一間社春日造を二殿横に並べたものを連結させた「比翼春日造」を左右に二棟配置しており、計四殿が建てられています。右の第一殿から順に「今木神」、「久度神」、「古開神」、「比売神」がそれぞれ祀られています。これら本殿は寛永年間に西洞院時慶によって再建された貴重な建築であり、国指定重要文化財となっています。

また外から見るのは困難ですが、玉垣内の本殿の左側(南側)に境内社の「縣神社」が鎮座しており、「天穂日命」を祀っています。天穂日命は高野新笠の母方の氏族である大江氏の祖神です。この社殿は寛永八年(1631年)に造営された一間社春日造で、京都府登録文化財となっています。

拝殿から見た中門・廻廊・拝殿。ここから見ると本殿の屋根の様子がよくわかります。左の二殿、右の二殿それぞれが連結して一棟の建築となっています。

拝殿の右側(北側)に「八幡神社」が鎮座しています。御祭神は「八幡大神」。

八幡神社の左側(西側)に四社が相殿となった社殿があります。左から「春日社」、「住吉社」、「蛭子社」、「鈿女社」となっています。

社殿周りの桜。当社は京都でも有数の桜の名所であり、中には珍しい桜も見ることができます。当社に桜が多いのは、蘇りや生産繁栄を願って各公家らが伝来の桜を奉納したからと言われています。

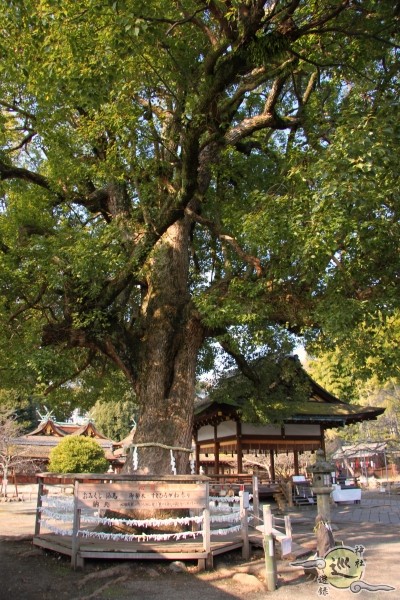

当社は桜ばかりではありません。拝殿の傍らには神木である巨大なクスノキが聳えています。樹齢400~500年。

その側には日本最大とも言われる「餅鉄(磁鉄鉱が川の流れによる摩耗で丸みを帯びたもの)」が置かれています。「すえひろがね」とも呼ばれています。

神門を出て一旦戻ります。参道の途中の右側(北側)に朱の鳥居が並んでおり、その先に「出世導引稲荷社」が鎮座しています。出世に験があるとして信仰されています。

出世導引稲荷社の右側(東側)に「猿田彦社」が鎮座しています。猿の縫いぐるみを奉納して祈願すると霊験あらたかであるとして信仰されています。

境内の南側に広がる神苑にも多くの桜が植えられています。花の時期には屋台も出店され、多くの花見客で賑わいます。

御朱印

由緒

案内板

平野神社

『都名所図会』

地図

関係する寺社等

-

久度神社 (奈良県北葛城郡王寺町久度)

社号 久度神社 読み くど 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県北葛城郡王寺町久度4丁目 旧国郡 大和国葛下郡王寺村 御祭神 久度大神、八幡大神、住吉大神、春日大神 社格 式内社、村社 例祭 10月26日に近 ...

続きを見る