| 社号 | 木嶋坐天照御魂神社 |

| 読み | このしまにますあまてるみたま |

| 通称 | 木嶋神社、蚕の社 等 |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 京都府京都市右京区太秦森ケ東町 |

| 旧国郡 | 山城国葛野郡太秦村(?) |

| 御祭神 | 天之御中主神、大国魂神、穂々出見命、鵜茅葺不合命、瓊々杵尊 |

| 社格 | 式内社、旧郷社 |

| 例祭 | 10月12日 |

木嶋坐天照御魂神社の概要

京都府京都市右京区太秦森ケ東町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社とあり、古くは非常に有力な神社でした。

当社の創建・由緒は詳らかでありませんが、一説に推古天皇十二年(604年)の太秦広隆寺の創建に伴い当社が勧請されたとも伝えられています。

他方、『延喜式』神名帳には「○○天照御魂神社」と名乗る神社が当社を含め畿内に以下の四社があり、同じ神を祀っていたものと思われます。

- 大和国城上郡「他田坐天照御魂神社」

- 大和国城下郡「鏡作坐天照御魂神社」

- 山城国葛野郡「木嶋坐天照御魂神社」(当社)

- 摂津国島下郡「新屋坐天照御魂神社」(大阪府茨木市西福井、同市西河原、同市宿久庄にそれぞれ鎮座)

この「天照御魂神」がどのような神であるかは不明です。『三代実録』天安三年一月条に当社の神が正五位下の神階を授与されていることから、少なくとも皇祖神であり神階を与えられることのない天照大神とは別の神であることは明確です。

鏡作坐天照御魂神社および新屋坐天照御魂神社は祭神として尾張氏の祖神「天照国照彦火明命」を充てています。さらに西福井の新屋坐天照御魂神社では物部氏が奉斎したことが伝えられており、『先代旧事本紀』に見える尾張氏と物部氏の共通の祖神「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」の存在を示唆しています。

このことから畿内の「○○天照御魂神社」は尾張氏や物部氏が祭祀に関与していたことが一つの可能性として考えられます。

ただし、現在の当社の御祭神は「天之御中主神」はじめ五柱となっており、尾張氏や物部氏の神は祀られていません。江戸時代の地誌『都名所図会』には天照御魂神を祀るとあるものの、恐らく明治以降にこの神を宇宙の根源を司る神と解し新たに祀られたものと思われます。

当社創建後、当地を拠点とし太秦広隆寺を建立した秦氏との結びつきが強まっていったと思われ、上記のように太秦広隆寺の創建に伴い当社も創建されたとする説も生まれたものでしょう。

境内社の「蚕養(こがい)神社」は養蚕の神、織物の神として著名で、本社までもが「蚕の社」と呼ばれるようになったのも蚕養神社の信仰の厚さによるものでしょう。

秦氏は養蚕や織物と関係が深く、『日本書紀』や『新撰姓氏録』等に秦氏が養蚕や機織りを行って糸綿絹帛を献上し山のように堆く積み上げたことから「ウヅマサ」の姓を賜ったことが記されています。

蚕養神社は秦氏の持っていた養蚕や織物の技術の守護神として祀られたことが考えられ、当社と秦氏との強い関係性が窺われます。

また、当社境内の社叢は「元糺の森」と呼ばれ、境内西側の池は「元糺の池」と呼ばれています。これは賀茂御祖神社(下鴨神社)の糺の森と関係するものと思われ、賀茂御祖神社の社叢が糺の森と呼ばれる前は元々こちらが「糺の森」だったとも言われています。

この元糺の池の中に「三柱鳥居」と呼ばれる変わった鳥居が建っています。三本の柱で鳥居を組み、三方に鳥居の面を作るもので、上から見ると正三角形となります。この三柱鳥居の中央に石積みを設けて御幣を立てており、依代として非常に神聖なものと信仰されています。

この特殊な鳥居にどのような意味があるのかは特に伝承も無く不明です。『都名所図会』の挿絵などにも描かれており、少なくとも江戸時代中期にはこのような形態だったようです。

この三柱鳥居が景教(キリスト教ネストリウス派)の遺跡だとする説がありますが、これはその説の元となっている秦氏景教徒説が破綻している(中国(唐)に景教が入ってくる以前に秦氏が本邦へ渡来している)ので到底妥当とは言えません。

一方で三柱鳥居の三方がそれぞれ双ヶ岡、松尾山、稲荷山を向いてるためにその遥拝所だとする説があります。これはレイライン的には確かにそのようになっていますが、池の中に遥拝所を設けるのは不自然です。

そこからさらに踏み込んで、柱と御幣の位置関係を利用して日読みのために方角を知る装置だとする説もあります。そもそも「天照御魂神」が天照と称することから日読みの神であるとする説があり、新屋坐天照御魂神社でも三社の位置関係がレイライン上にある、日降丘に神が降臨したと伝えられる等から日読みの神社とする説があります。

さらに同説では元糺の池の「糺(ただす)」とは「直射す」の意で太陽が射し込む地であることを示すともしています。

この説もよく知られていますが、太陽の方角を知るには不適な森の中である点、しかも池の中という極めて観測に不便な地にある点など疑問も多いので参考程度に留めておくべきでしょう。

いずれにせよ特殊な信仰施設があり、得体の知れない神を祀ることから多くの人を惹きつける神社です。平安時代末期にも『梁塵秘抄』などに伏見稲荷大社や石清水八幡宮などと並んで参拝客の多い神社として挙げられています。

京都有数の古い神社であると共に謎が多く不思議な魅力のある神社でもあり、古くから今に至るまで多くの人を集める神社となっています。

境内の様子

当社の南方250mほどのところに一の鳥居が南向きに建っています。扁額や傍らの灯籠には「蠶養神社」と書かれており、境内社の蚕養神社の方が有名であることが窺えます。

一の鳥居から進んでいくと境内が見えてきます。入口には二の鳥居である木造の神明鳥居が南向きに建っています。

『都名所図会』には八角の柱を用いた石鳥居だったことが記されています。

鳥居をくぐった様子。石畳が社殿までまっすぐに伸びています。

当社の社叢は鬱蒼としており「元糺の森」と呼ばれています。

参道の右側(東側)に木々に隠れるように小さな手水鉢が配置されています。

正面に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は桟瓦葺・妻入入母屋造の典型的な舞殿風拝殿。『都名所図会』の挿絵には描かれていないため、古くても江戸時代末期以降に新たに建てられたものと思われます。

拝殿後方の石垣の上には拝所が建っています。鈴の緒と賽銭箱が設けられており、実質的な拝殿の機能はこちらが担っています。

壁が無く土間の無い簡素な建築ですが屋根の構造は複雑です。銅板葺で平入切妻造の中央に妻入切妻造が載り、さらにその上にもう一つ妻入切妻造が載って本殿前まで延びています。

本殿は見えにくいですが銅板葺の神明造のようです。

本社本殿の右側(東側)に隣接して「蚕養(こがい)神社」が南向きに鎮座。御祭神は「保食神」「蚕の神」「木花咲耶姫命」。こちらも神明造。

養蚕・織物・染色の神として広く信仰されており、本社が「蚕の社」と呼ばれているのは当社の信仰によるもの。本社を凌ぐほど厚い崇敬を受けていることが窺えます。

本社本殿に八間社流見世棚造の境内社が東向きに鎮座しています。社名・御祭神は不明。

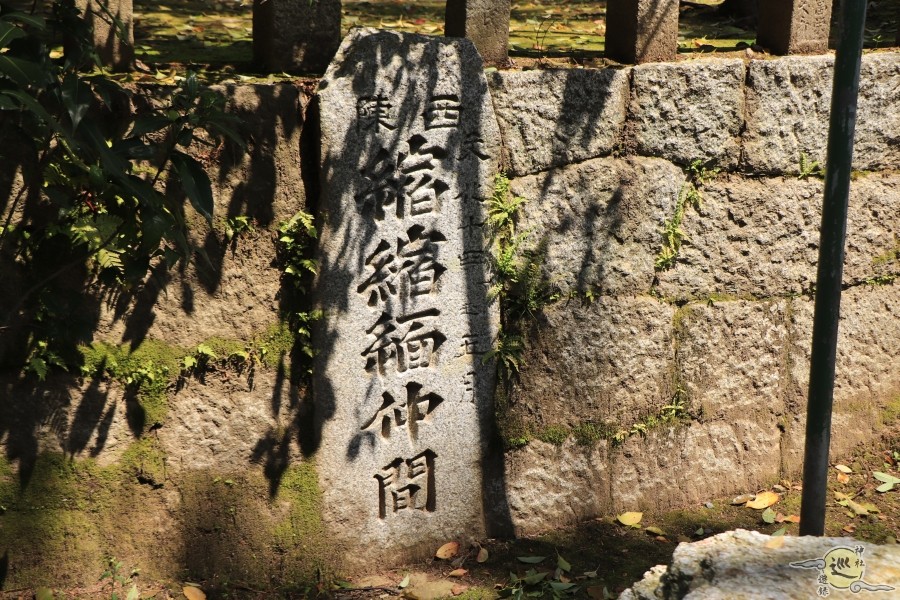

社殿の立つ石垣には西陣の縮緬仲間の奉納した石碑(?)が埋め込まれています。文化十年(1813年)のもの。

京都を代表する織物、西陣織の産地である西陣からも崇敬を受けていたことがわかります。

舞殿風拝殿の左奥(北西側)に神明鳥居が建っており、境内西側の池「元糺の池」への入口となっています。

元糺の池はかつて豊富な湧水があり、夏の土用の丑の日に手足を浸すと病が治るとして信仰されていました。しかし現在は水が涸れてしまっています。

当社は『三代実録』などに祈雨のために度々奉幣があったことが記録されており、この池の水神が降雨を司っていたと考えられていたのかもしれません。

竹垣で仕切られた奥の空間が元糺の池で、「三柱鳥居」が建っています。三本の柱を組んだもので、三方から拝することのできる鳥居となっています。その中央には石が積み上げられ御幣が立てられています。

非常に珍しいもので、由来は不明ですが遥拝所であるとも日読みの装置であるとも依代としての聖地であるとも言われています。

なお、当社案内板にあるように「全国唯一の鳥居」と言われることもありますが、同様の三柱鳥居は対馬の和多都美神社にもあるので妥当ではありません。

道を戻ります。参道途中の左側(西側)に狛狐と東向きの鳥居が建っており、その奥の空間に四社の稲荷系の境内社が鎮座しています。

鳥居からまっすぐ奥へ進むと「白清社」が東向きに鎮座しています。横穴式石室のような石積みの建物内に拝所が設けられています。神社の形態としては珍しいものです。

白清社の右側(東側)に南向きに鎮座する境内社。社名は不明。狐の置物が置かれており、稲荷系の神社です。

傍らに「白塚」と刻まれた石碑(お塚?)が祀られています。

先の境内社の右側(東側)に南向きに鎮座する境内社。こちらも同様に社名は不明ですが狐の置物が置かれています。

先の境内社の右側(東側)に南向きに鎮座する境内社。やはり社名は不明。妻入切妻造の覆屋に納められて鎮座している小祠です。

由緒

案内板

由緒

案内板

木嶋坐天照御魂神社(蚕の社)境内

『都名所図会』

地図

関係する寺社等

-

大酒神社 (京都府京都市右京区太秦蜂岡町)

社号 大酒神社 読み おおさけ 通称 太秦明神 等 旧呼称 鎮座地 京都府京都市右京区太秦蜂岡町 旧国郡 山城国葛野郡門前村 御祭神 秦始皇帝、弓月王、秦酒公 社格 式内社、旧村社 例祭 式内社 山城 ...

続きを見る

-

新屋坐天照御魂神社 (大阪府茨木市西福井)

社号 新屋坐天照御魂神社 読み にいやにますあまてるみたま 通称 福井神社 等 旧呼称 牛頭天王社 等 鎮座地 大阪府茨木市西福井3丁目 旧国郡 摂津国島下郡福井村 御祭神 天照皇御魂大神、天照国照天 ...

続きを見る

-

新屋坐天照御魂神社 (大阪府茨木市西河原)

社号 新屋坐天照御魂神社 読み にいやにますあまてるみたま 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府茨木市西河原3丁目 旧国郡 摂津国島下郡西河原村 御祭神 天照御魂神、天児屋根命、建御名方命 社格 式内社 例祭 ...

続きを見る

-

新屋坐天照御魂神社 (大阪府茨木市宿久庄)

社号 新屋坐天照御魂神社 読み にいやにますあまてるみたま 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府茨木市宿久庄5丁目 旧国郡 摂津国島下郡宿久庄村 御祭神 天照皇御魂大御神、天照国照彦火明大神、天津彦瓊瓊杵大神 ...

続きを見る