| 社号 | 海神社 |

| 読み | わたつみ / かい |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 日向大明神、垂水大明神、衣財田大明神 等 |

| 鎮座地 | 兵庫県神戸市垂水区宮本町 |

| 旧国郡 | 播磨国明石郡西垂水村 |

| 御祭神 | 上津綿津見神、中津綿津見神、底津綿津見神 |

| 社格 | 式内社、旧官幣中社 |

| 例祭 | 10月11日 |

海神社の概要

兵庫県神戸市垂水区宮本町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、古くは非常に有力な神社でした。

近代社格制度でも官幣中社に列せられ、現在も有力な神社となっています。

当社の由緒について、次のように伝えられています。

- 神功皇后の三韓征伐の帰途、当地で暴風が起こって船を進めることができなくなった。

- そこで神功皇后が親ら身を清めて海神三神を祀ったところ、暴風は収まって波も穏やかになった。

- 神功皇后はこれに感謝してこの地に社殿を建て、海神三神を祀った。これが当社の始めである。

この由緒に類似する記事が『日本書紀』神功皇后元年二月条にあり、同様に船が進まなくなって務古水門で占ったところ、天照大神、稚日女尊、事代主尊、住吉三神からそれぞれ自身を祀るよう託宣があった旨が記されています。

そして『日本書紀』に記されるこの記事は「廣田神社」(西宮市大社町)、「生田神社」(神戸市中央区下山手通)、「長田神社」(神戸市長田区長田町)、「住吉大社」(大阪市住吉区住吉)の創建由緒となっています。(詳細はそれぞれの当該記事を参照)

しかし『日本書紀』同条では海神三神については言及がなく、当社の由緒は同条に付会したものであることが考えられます。

ただ、社名からしても古くから海神を祀っていたことは明らかで、社前の明石海峡を掌握し漁撈や海運に従事した海人族が当地に居住し当社を奉斎していたことが考えられます。

明石海峡は畿内と中国・四国・九州を結ぶ海運上の極めて重要な要衝にあたり、この海域を支配した海人族は有力であるのはもちろん、ヤマト王権とも非常に深い関わりがあったことが考えられます。

また、当社の西方750mほどの地に四世紀末~五世紀初頭に築造された巨大な前方後円墳「五色塚古墳」があり、明石海峡を望むこの古墳はやはり明石海峡を支配した首長が被葬者であると推測されています。

五色塚古墳は葺石に淡路島の石が用いられていることが知られ、淡路島との深い関係も窺えます。

淡路島の沿岸は多くの海人が居住し、海神である「綿津見命」を祖とする「安曇氏」が彼らを統率していました。『日本書紀』履中天皇即位前紀条には阿曇連浜子が淡路島の野島の海人を率いていた様子を記しており、このことを裏付けています。

「五色塚古墳」の被葬者もこうした海や海人を支配した指導者であったと推測され、また彼らの子孫が当社を奉斎したことが考えられそうです。

なお上記『日本書紀』神功皇后元年二月条には、神功皇后の三韓征伐からの凱旋に際して、反乱を企てている麛坂皇子と忍熊皇子が仲哀天皇のためと偽って播磨の赤石(=明石)に山陵を築き、淡路島の石を運んで造ったことが記されています。

この赤石の山陵とは五色塚古墳に比定されており、やはり神功皇后の三韓征伐に因むものとなっています。

当社の創建由緒を神功皇后の三韓征伐に求めているのは、恐らくこうした五色塚古墳の伝承も背景になっているのでしょう。

当社の御祭神は「上津綿津見神」「中津綿津見神」「底津綿津見神」で、いわゆる海神三神です。ワタツミとは海神の意で、上述のように海人の長である安曇氏の祖でもあります。

記紀ではこの海神三神はイザナギが禊をした際に住吉三神と同時に生まれたと記しているため、「住吉大社」の創建由緒に関連して当社もまた神功皇后に関わるものとされた一面もあったのかもしれません。

江戸時代以前の呼称について

当社は江戸時代以前は「日向大明神」「垂水大明神」「衣財田(エタカラダ)大明神」とも呼ばれました。

これについて播磨国の国内神名帳『播磨国内鎮守大小明神社記』は「海太神」と別に「垂水太神」「衣財田太神」を記しており、これらは元は別の神だったことが示されています。

中世の地誌『峯相記』には「垂水大明神は因州上宮の御子とも申す説あり。海明神衣財田明神四座委細分明ならず。」と記しており、中世には「垂水大明神」「海明神」「衣財田明神」の詳細は不明になっていたようです。

ここで「因州上宮の御子」とあるのは不審です。「因州上宮」とは恐らく鳥取市国府町宮下に鎮座する「宇倍神社」を指すものと思われますが、何故この神の御子とする説が生じたのかは全く不明と言わざるを得ません。

一方「日向大明神」の呼称については、社伝では海神三神がイザナギの禊により生まれたところが日向国だったことに因むとしています。

しかし奇妙なことに、当社の北西約25km、加古川市加古川町大野に鎮座する「日岡神社」もまた同様に「日向大明神」と古くから呼ばれていました。

このことについて昭和五十一年(1976年)に刊行された当社の社史『播磨国式内社海神社史』は、上記の『峯相記』の影響、そしてさらに室町時代末期から江戸時代初期にかけて唱えられたとある神歌の影響があると考察しています。

『峯相記』では同記に登場する神社を「播磨国八所大明神」とし、播磨国における主要な神社であると位置づけています。

この「播磨国八所大明神」は播磨国総社の「射楯兵主神社」でも脇殿に祀られていたようで、この八社が播磨国の主要な神社であるとの認識はある程度知られていたことが窺えます。

さらに時代が下って「播磨国八所大明神」の神名の存在を広く知らしめるために唱えられるようになったのが件の神歌で、その内容は次のようなものでした。

社史によれば、日向大明神とは本来は日岡神社のみを指していたものの、『峯相記』や上の神歌などにおいて当社と日岡神社が続けて並べられているため、やがて両社が混同され同一の神を指すと解釈されるようになったとしています。

恐らく「播磨国八所大明神」の神名は広く知られるようになったものの、具体的にどこにどのような神がおわすかまでの知識は広まらず却って混乱が生じた、ということなのでしょう。

また、現在の当社は「大日孁貴尊」(=天照大神の別名)を配祀しています。江戸時代にこの神は天照大神とされており、海神三神と合わせてこの四柱が主祭神とされていました。

これについて、『延喜式』神名帳にある通り当社は本来は三坐、つまり海神三神を祀っていたものの、後に祭神に天照大神を加えたのは当社が日向大明神と呼ばれるようになったためと社史は考察しています。

埋め立て前の当社の様子

かつて当社の一の鳥居は砂浜にあり、すぐ前が海でした。その様子は上記の社史にも写真が掲載されています。

当社の例祭で行われる船渡御も一の鳥居からよく眺められたものと思われ、その様子はまさしく「海の神社」と呼ぶに相応しいものだったことでしょう。

2011年に刊行された『神戸・阪神間の古代史』(編:坂江渉)によれば、「かつてウミガメが上陸すると、海神社の神職が駆けつけて立ち合い、産卵場所に竹竿の「シメ」を張り、お祓いの上、祝詞をあげていたという」とあります。

ウミガメを神の使者として丁重にもてなしたものと言え、当社における素朴な海の信仰が伝えられていたものとも言えるかもしれません。

戦後は埋め立てが行われ、残念ながらウミガメが上陸する砂浜は消失してしまいました。

しかしながら今もなお当社は海の神として多くの人々に崇敬されています。

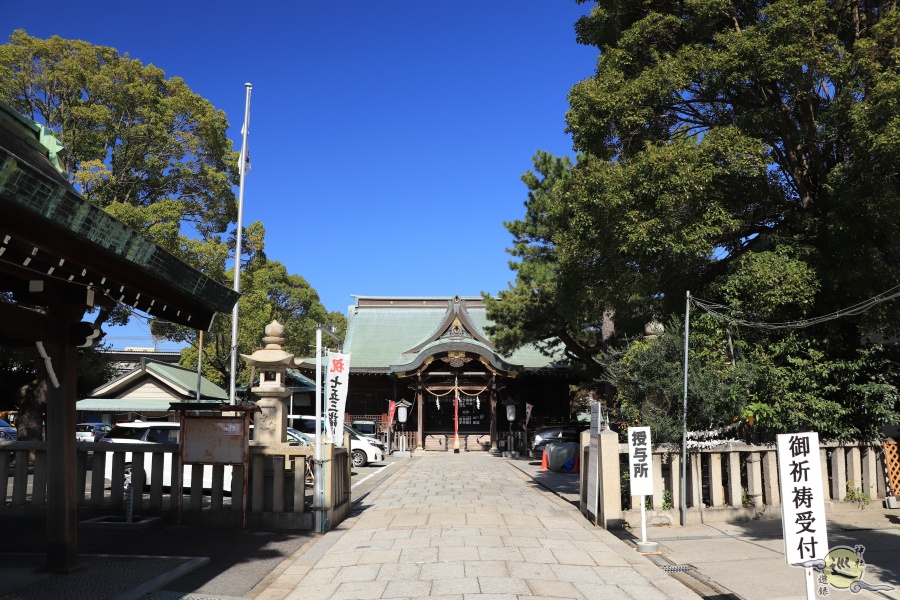

境内の様子

当社はJR垂水駅・山陽垂水駅のすぐ南側に隣接して鎮座しています。

一の鳥居は境内の100mほど南方にあり、朱塗りの大きな両部鳥居が南向きに建っています。

この一の鳥居は南側と北側の両方に扁額が掲げられており、それぞれ「海神社」「綿津見神社」と異なる表記で揮毫されてるのが特徴です。

一の鳥居からまっすぐ進むと石造の二の鳥居が南向きに建ち、ここが境内入口となります。

鳥居からは社殿まで一直線に石畳が伸びています。

二の鳥居をくぐってすぐの両側には狛犬が二対配置されています。

参道を進むと左側(西側)に手水舎が建っています。

参道途中に玉垣が設けられ、境内を南北に仕切っています。

ここから先が神聖な空間となるのでしょうが、現在ではこの空間は近隣住民の駐車場としても利用されています。

ただでさえ家屋が密集しているのに加え、当社周辺を含む垂水駅周辺は関西でも屈指の人気住宅地となっており、空き地が少ない故でもあるのかもしれません。

参道の正面奥に社殿が南向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造に千鳥破風と唐破風の向拝の付いたもの。

拝殿後方、瑞垣に囲まれて建つ本殿は銅板葺の三間社流造。妻入切妻造の幣殿が接続しており、権現造的な構造になっています。

本社社殿の左側(西側)に「猿田彦大神」「蛭子大神」「稲荷大神」が南向きに祀られています。

三基の朱鳥居が並び、社殿は平入切妻造に庇が付いたガラス張りのものとなっています。

本社本殿の右側(東側)に「天神社」が南向きに鎮座。

社殿は銅板葺の一間社流造。

天神社の右側(東側)に隣接して神庫が建っています。

当社周辺の様子

当社の一の鳥居のすぐ南方は埋め立てられ、垂水漁港の施設が建っています。

かつては一の鳥居の場所は砂浜ですぐ前に海が広がっていたといい、ウミガメの産卵もあったと言われています。

一の鳥居から西方へ歩いていくと「アジュール舞子」と呼ばれる海水浴場があり、ここから明石海峡および淡路島を望むことができます。

ここの砂浜は人工のものながら、往時の様子を少しばかり偲ぶことが出来るかもしれません。

かつては当社一の鳥居からもこのように明石海峡を望むことが出来たはずです。

五色塚古墳

当社の西方750mほどの地に「五色塚古墳」があります。

墳丘長194mの巨大な前方後円墳(兵庫県下では最大)で、四世紀末~五世紀初頭に築造されたと推定されています。

大量の埴輪が出土していることに加え、当古墳で用いられている大量の葺石は淡路島産であることが知られています。

日本で最初に復元整備が行われた古墳で、立ち入って見学することが可能です。

やや小高い地にある当古墳からは明石海峡を望むことができ、被葬者は明石海峡と深い関わりのあったことを示唆しています。

明石海峡を支配した海人族の首長が被葬者として推測され、当社を奉斎した人々とも関係があったのかもしれません。

案内板

史跡 五色塚古墳

案内板

葬られた人物

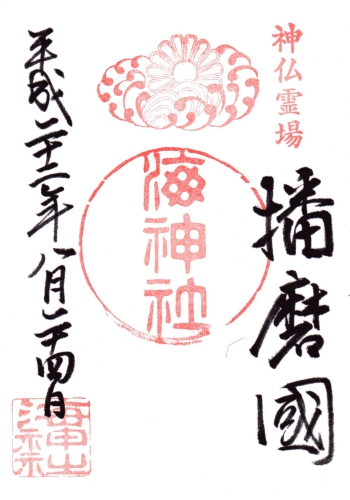

御朱印

地図

関係する寺社等

-

大海神社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

社号 大海神社 読み だいかい 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉 旧国郡 摂津国住吉郡住吉村 御祭神 豊玉彦命、豊玉姫命 社格 式内社、住吉大社摂社 例祭 10月13日 式内社 攝津國住吉 ...

続きを見る

-

林神社 (兵庫県明石市宮の上)

社号 林神社 読み はやし 通称 旧呼称 上宮五社大明神 等 鎮座地 兵庫県明石市宮の上 旧国郡 播磨国明石郡林村 御祭神 少童海神 社格 旧県社 例祭 10月15日に近い日曜日 式内社 播磨國明石郡 ...

続きを見る