| 社号 | 玉祖神社 |

| 読み | たまおや / たまのおや |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 玉祖明神、高安明神 等 |

| 鎮座地 | 大阪府八尾市神立 |

| 旧国郡 | 河内国高安郡神立村 |

| 御祭神 | 櫛明玉命 |

| 社格 | 式内社、旧郷社 |

| 例祭 | 7月16日、10月10日 |

式内社

玉祖神社の概要

大阪府八尾市神立に鎮座する式内社です。当地の地名「神立(コウダチ)」は当地が神の降り立つ神聖な地であることを示したものでしょう。

当社は玉の製造に従事した「玉造部」が祖神を祀ったと考えられます。周防国佐波郡(山口県防府市大崎)にも同名の「玉祖神社」があり、周防国一宮とされる大変格式ある神社となっています。

社伝によれば、当社は和銅三年(710年)にその周防の「玉祖神社」から住吉津、そして恩智中町に鎮座する「恩智神社」を経て当地へ勧請されたと伝えられています。

御祭神の「櫛明玉命」は『日本書紀』の国譲りの段において玉を作るとあります。また天岩戸の段では「豊玉神」(玉作部の遠祖)が、別伝では「天明玉命」(玉作の遠祖で伊弉諾尊の子)が八尺瓊勾玉を作ったとあり、いずれも同じ神と思われます。『古事記』では天岩戸の段においてズバリ「玉祖命」が玉を作ったとあり、やはり同じ神と思われます。

一方『新撰姓氏録』によれば玉造部の関連氏族として次の氏族が登載されています。

- 右京神別「玉祖宿禰」(高御牟須比乃命の十三世孫、大荒木命の後)

- 右京神別「忌玉作」(高魂命の孫、天明玉命の後 / 天孫降臨の際に付き従った五部の神で、このときに玉を作って神幣としたので玉祖連と号し、また玉作連と号する)

- 河内国神別「玉祖宿禰」(天高御魂乃命の十三世孫、建荒木命の後)

これらはいずれも同族で、この中で河内国に居住していた「玉祖宿禰」が当社を奉斎していたと考えられます。

さて、古代においては当地付近で玉造部が宝玉を製造していたのでしょうか。

もしそうだとしたら和銅三年(710年)に祖神を勧請とはやや遅いような印象もあります。

推測の域を出ませんが、より古くから当地に玉造部が居住していたものの、都が平城京へ遷るこの年、当社の山上にある十三峠が難波との往来の要衝となることから神威を強化すべく周防から祖神を勧請した、と考えられるかもしれません。

ただ、十三峠を経由して摂津と大和を結ぶ道である「十三街道(俊徳街道)」は、摂津側は「玉造」(現在のJR玉造駅付近)を起点としています。

摂津の玉造もまたその名の通り玉造部が居住していたと考えられています。つまり十三街道は“摂津の「玉造」と河内の「玉祖神社」を結ぶ道”であり、さらに大和へ続いていることを想えば、古代における宝玉の一大流通路だったことも考えられます。

となれば、これに伴う当地の玉造部の役割は極めて大きなものだったことでしょう。

当社は『延喜式』神名帳では小社だったものの、中世以降には高安郡十一ヶ村の鎮守となるなど大きく勢力を伸ばしたようです。

当社の所蔵する北条時政の制札は国指定重要文化財であり、また男女神像も古くから祀られてきた貴重なもので大阪府指定有形文化財となっているなど多くの文化財も伝えています。

現在も当地付近では「恩智神社」と並んで有力な神社の一つとして多くの人々から崇敬を集めています。

境内の様子

当社の一の鳥居は境内の西方1.5kmほどの地、国道170号旧道(東高野街道)に面して西向きに建っています。

一の鳥居の右側(北側)の傍らに神輿台が設けられています。恐らくここが御旅所でもあるのでしょう。

当社境内は一の鳥居からかなり離れており、生駒山地の峠の一つ「十三峠」の西方、麓からは山裾の坂道を上ったところに立地しています。

境内入口には二の鳥居が西向きに建っています。

この二の鳥居は最近になって新しく建てられたもので、かつてはここに灯籠がありました。

二の鳥居の手前には木彫りの鶏の像があり、これは「常世の長鳴鶏」をモチーフにしたものです。

案内板によれば玉祖の命は天照大神が天岩屋戸に籠った際に夜が明けたと思わせるため長鳴鶏を鳴かせ、それ以来代々長鳴鶏を飼っている旨が記されています。

この「常世の長鳴鶏」は確かに『古事記』の天石屋戸の段で登場しますが、特に玉祖命が用意したとは記されていません。

ただ後述のように当社に狛鶏があったり境内に鶏を放し飼いにしていたりと、当社では鶏を大切にしているようです。

案内板

常世の長鳴鶏

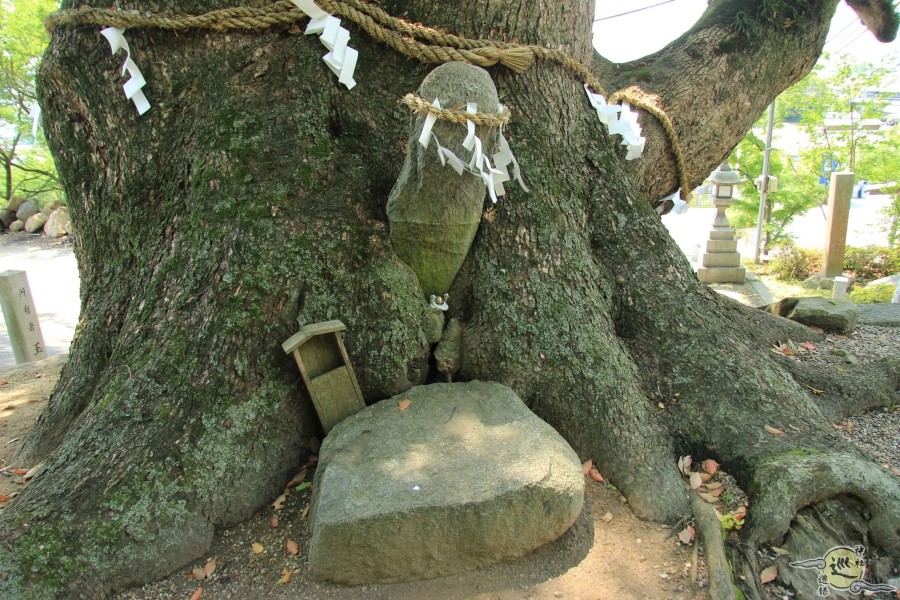

鳥居をくぐると長い石段となっており、その右脇(南側)には非常に大きなクスノキがあります。

樹齢は不明ですが大変見事なもので、大阪府指定天然記念物。「神立」の地名に相応しい、当社の古さを感じさせるものです。

クスノキの裏側の根元に男根状の石柱が埋め込まれるように立っており、男根状になって祀られています。

際に置かれた蛇の置物は、このクスノキに龍蛇の類のおられることを示すものでしょうか。

また石段の左側(北側)には「玉祖神社御鎮座 千三百年祭 記念」と刻まれた石碑が建っています。

平成二十二年(2010年)は当社が鎮座して千三百年であったといい、それを記念して祭礼が行われたことを記念するものです。

石段を少し上って参道途中の左側(北側)に手水舎があります。

さらに石段を上ると左側(北側)に三の鳥居が南向きに建ち、社殿の建つ空間が広がります。

三の鳥居の両脇には「狛鶏」が配置されています。先の「常世の長鳴鶏」の話に基づくものなのでしょう。

三の鳥居をくぐってまっすぐ正面奥に社殿が建っています。東側に生駒山地が聳えているのに対し、社殿は南向きとなっているのが特徴。

一般に神社は山を背に向ける傾向があるのに敢えてそうしないのは、当社は山岳信仰の神社でないと暗に示しているかのようにも思えます。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造で向拝の付いたもの。

拝殿前に配置されている狛犬。花崗岩製で中央に寄った目と大きな口が特徴的。

拝殿後方に透き塀に囲まれて建つ本殿は非常に変わった形式で、銅板葺の妻入切妻造で反りのある屋根となっており、前面は切妻屋根が幣殿となって拝殿と接続しています。

春日造の庇が幣殿となったものと言えるような形式で、「恩智神社」の本殿にもよく似ています。

また、どういうわけか千木は内削ぎになっているのも特徴。

この本殿は江戸時代中期頃の建築と推定されており、貴重な建築として2016年に八尾市指定有形文化財となりました。

境内社等

境内社は境内の東側の空間にまとまって鎮座しています。

境内の東側、手前の空間には左に「天神社」(「菅原道真」を祀る)、右に「津山神社」が西向きに鎮座。

津山神社は幕末に疫病が流行したので五代前の神主がこれを鎮めて祈願神を祀ったもので、別名「地病神」を祀っています。

社殿は、天神社が銅板葺の流見世棚造、津山神社が桟瓦葺の隅木入春日造(覆屋?)。

この境内東側の空間の北側に池があり、「罔象女命」を祀る境内社が南向きに鎮座。身代わりに鯉を入れると長生きすると言われています。

社殿は銅板葺の一間社流造。

境内東側の奥の空間にも多くの境内社が西向きに鎮座しています。

その中で最も左側(北側)にあるこちらの境内社は近隣の神社を合祀したもの。その内訳は次の通り。

- 「菅原神社」(祭神「菅原道真」/ 元は大字服部川に鎮座)

- 「稲荷神社」(祭神「倉稲魂命」/ 元は大字郡川に鎮座)

- 「八幡神社」(祭神「誉田和気命」/ 元は大字服部川に鎮座)

覆屋の中に三間社流見世棚造の社殿が納められています。

その右隣(南側)に「山口神社」が鎮座。御祭神は「猿田彦命」。元は神立宮筋に鎮座していたようです。

銅板葺の平入入母屋造の覆屋となっており、中に社殿が納められています。

山口神社の右側に立派な社殿の境内社が建っています。

五社の相殿となっており、その内訳は次の通り。

- 「蛭子神社」(祭神「蛭子命」)

- 「吉野権現」(祭神「木花開屋姫命」)

- 「住吉神社」(祭神「表筒男命」「中筒男命」「底筒男命」「息長帯比売命」)

- 「恩智神社」(祭神「大計都彦命」「大計都姫命」)

- 「八王子神社」(祭神「国狭槌命」)

これら五社はいずれも天長七年(830年)に勧請されたと伝えられており、古くから当社の末社だったようです。

鳥居が建っており、社殿も銅板葺の五間社流造に千鳥破風と軒唐破風の付いたものと大変立派な造りで、他の境内社と一線を画するものとなっています。

境内東側のさらに奥の空間は流水に石を配置した庭園となっています。

さらに奥に覆屋の中に石祠が納められてありますが、どのような神が祀られているのかは不明。

最奥部には崖から水が流れ落ちていて滝行場になっています。

生駒山地の麓や山腹の神社ではよく見かけるもので、恐らく生駒山の修験道と結びついたものでしょう。先の庭園の水源にもなっています。

先述の通り当社は生駒山地の裾野の高地に鎮座するので、境内からの見晴らしは最高です。大阪平野の遥か西方まで見渡せます。

先述のように境内には多くの鶏が放し飼いにされています。

境内周辺の様子

当社周辺の神立地区は古い家屋も残っています。

いかにも生駒山地西麓の昔ながらの町並みで懐かしさも感じられます。

由緒

石碑

玉祖神社

案内板

玉祖神社

『河内名所図会』

地図

関係する寺社等

-

恩智神社 (大阪府八尾市恩智中町)

社号 恩智神社 読み おんぢ/おんじ/おんち 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府八尾市恩智中町 旧国郡 河内国高安郡恩智村 御祭神 大御食津彦大神、大御食津姫大神 社格 式内社、旧府社、河内国二宮(?) 例 ...

続きを見る

-

御祖神社跡 (大阪府八尾市大窪)

社号 御祖神社 読み みおや 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府八尾市大窪 旧国郡 河内国高安郡大窪村 御祭神 不詳 社格 式内社、旧村社 例祭 当地での祭祀は廃絶 式内社 河内國高安郡 御祖神社 &nbs ...

続きを見る

-

鴨神社跡 (大阪府八尾市西高安町)

社号 鴨神社 読み かも 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府八尾市西高安町 旧国郡 河内国高安郡大竹村 御祭神 不詳 社格 式内社、旧村社 例祭 式内社 河内國高安郡 鴨神社 鴨神社の概要 大 ...

続きを見る

-

櫛玉命神社 (奈良県高市郡明日香村真弓)

社号 櫛玉命神社 読み くしたまのみこと 通称 旧呼称 八幡 等 鎮座地 奈良県高市郡明日香村真弓 旧国郡 大和国高市郡真弓村 御祭神 櫛玉命、櫛玉姫命、天明玉命、豊玉命 社格 式内社、旧村社 例祭 ...

続きを見る