| 社号 | 恩智神社 |

| 読み | おんぢ/おんじ/おんち |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 大阪府八尾市恩智中町 |

| 旧国郡 | 河内国高安郡恩智村 |

| 御祭神 | 大御食津彦大神、大御食津姫大神 |

| 社格 | 式内社、旧府社、河内国二宮(?) |

| 例祭 | 8月1日、11月26日 |

恩智神社の概要

大阪府八尾市恩智中町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられ、古くは非常に有力な神社でした。

時代を下っても有力な神社だったようで、河内国二宮ともされています。ただし中世以前に二宮とされた記録は無く、江戸時代頃からそう呼ばれ出したようです。

当社の御祭神は「大御食津彦大神」と「大御食津姫大神」の二柱です。

古くからこの二柱を祀っていたことは『文徳天皇実録』嘉祥三年(850年)十月七日条に「河内国恩智大御食津彦命神、恩智大御食津姫命神等並正三位」と、また『三代実録』貞観元年(859年)正月二十七日条に「河内国…正三位勳六等恩智大御食津比古命神、恩智大御食津比咩命神並従二位」と記されていることも確かめられます。

恐らく当地一帯が一大穀倉地帯であり、その作物の豊かな実りを祈って食物神を祀ったのが当社だったのでしょう。

『延喜式』臨時祭の祈雨神祭八十五座の中にも当社が含まれ、国史にも当社が祈雨の際に幣帛を受けたことが見えるため、古くは雨乞いの神としても朝廷から崇敬が厚かったことが窺えます。

作物の実りに必要な降雨についても当社の神が司っていたと信仰されていたのかもしれません。

当社の創建年代は詳らかでありませんが、社伝によれば、神功皇后の三韓征伐の際、当社の神が住吉大神と共に海路・陸路を案内し神功皇后に加勢した功により朝廷より高安郡の七郷を賜ったと伝えられています。

住吉大社に伝わる古文書『住吉大社神代記』にも当社の言及があり、また実際に江戸時代頃まで「住吉大社」への渡御があったと言われていることから、古くから「住吉大社」と関係の深かったことが示唆されます。

また社伝によれば中臣氏の祖神「天児屋根命」を「香取神宮」(千葉県香取市香取に鎮座)より当社に奉還して社を建立し、その後「枚岡神社」(東大阪市出雲井に鎮座)を経て奈良の「春日大社」へ遷ったので当社を「元春日」と言う、としています。

しかしながら「枚岡神社」では元からアメノコヤネを祀っていたとしており、また「香取神宮」において実際に祀られているのはアメノコヤネでなく「経津主大神」であることから、大きく矛盾を含む伝承となっています。

いつの頃からか「春日大社」の社家が当社の社家になったようで、上記の社伝は一説にこれに伴い中世以降に春日大社や枚岡神社の影響を受けて生まれた付会だとも言われています。

また当社の御祭神である「大御食津彦大神」「大御食津姫大神」をアメノコヤネ五世孫の「大御食津臣」と結びつける説も生まれたようです。

明治以前は当社が「春日大社」の猿楽を受け持っていたといい、近年まで「春日大社」と深い関係が続いていたのは確かと言えそうです。

当社は元々は現在地の西方750mほどにある「天王の森」と呼ばれる地に鎮座していました。

建武年間(1334年~1336年)に当社の社家であり当地豪族でもあった「恩智左近満一」なる人物が恩智城を築城する際、社殿より上に城があるのは不敬になるとして山腹の現在地に遷座したと伝えられています。

一般に神社は時代が下ると山上から麓の里へ遷る傾向があるので、麓から山腹へと遷座した当社はやや珍しい例と言えるかもしれません。(同様の例は奈良県橿原市大谷町の「畝火山口神社」など)

現在この「天王の森」は当社の御旅所・頓宮となっており、境外末社の「祇園社」が鎮座しています。

当社は古くは名神大社として朝廷の厚い崇敬を受けつつ多くの大社と関わりあい、様々な影響を受けながらも現在も河内国有数の神社として多くの人から崇敬を受けています。

非公式ながら河内国二宮の称も納得の立派な神社となっています。

境内の様子

一の鳥居は境内の西方約550m、国道170号(東高野街道)に面して西向きに建っており、前後に稚児柱の設けられた両部鳥居となっています。

一の鳥居から生駒山地の裾野の坂道を上っていくと境内入口となる石段が見えてきます。

当社は南北朝時代に現在地に遷座したと伝えられているものの、参道は歴史を感じる鬱蒼とした森となっています。

境内入口からの石段はかなり長く続いており、山の中腹と言えるような高低差があります。

石段を上りきると右側(南側)に手水舎があります。

当社の神使は兎とされているため兎の像が吐水となっています。

石段上の空間の正面に社殿が西向きに並んでいます。

拝殿は銅板葺の平入入母屋造で、千鳥破風と向拝の付いたもの。

由緒書には拝殿は江戸時代末期の建築と記されているものの、それほどの古さを感じさせません。改修されてるのでしょうか。

拝殿前には狛犬の代わりに神使である兎と龍の石像が配置されています。拝殿には兎と龍のかわいらしい置物も。

兎と龍が当社の神使とされるのは、当社で行われる卯辰祭によるものと思われます。

拝殿後方の空間には塀に囲まれて二棟の本殿が横に並んでおり、それぞれの前に中門(拝所)が設けられています。

本殿は屋根に反りのある妻入の切妻造、言うなれば庇の無い春日造のようなもので、珍しい形式です。

由緒書によればこれは「王子造」なる形式との由。(しかし由緒書には「流造の一種」とあるものの、実際には流造とは全く異なる構造である)

こちらも江戸時代末期に建て替えられたものとありますが、近くの石碑には明治二十年に改築したとありました。

中門の前の左右に花崗岩製の狛犬が配置されています。

当社は境内の北側に多くの境内社があります。

本社拝殿の左側(北側)に「春日社」が南向きに鎮座。御祭神は「天児屋根命」。

社伝では「香取神宮」から遷され、その後「枚岡神社」、「春日大社」へと遷されたと伝えており、「元春日」の呼称の由縁となる神社です。

ただしその内容は上述のように大きく矛盾を含むため疑問のあるものとなっています。

社殿は中門(拝所)と塀に囲まれて建ち、銅板葺の一間社春日造です。

春日社の右側(東側)隣接して森に埋もれるように「愛宕社」と「三輪社」が南向きに鎮座。

社殿は前者が銅板葺の流見世棚造、後者が銅板葺の春日見世棚造。

三輪社の右側(東側)、境内の北東奥には「六社」と呼ばれる六棟の境内社が一つの覆屋に納められて南向きに鎮座。

祀られているのは左側(西側)から順に次の通り。

- 「住吉神社」(御祭神「住吉大明神」/ 板葺の流見世棚造)

- 「安閑神社」(御祭神「安閑天皇」/ 板葺の春日見世棚造)

- 「熊野神社」(御祭神「熊野豫日命」/ 板葺の春日見世棚造)

- 「蛭子神社」(御祭神「事代主命」/ 板葺の流見世棚造)

- 「玉祖神社」(御祭神「櫛明玉命」/ 板葺の流見世棚造)

- 「天照大神社」(御祭神「天照皇大神」/ 板葺の春日見世棚造)

神立地区に鎮座する「玉祖神社」は創建の際当地で一旦留まったとも言われており、このために玉祖神社が祀られているものと思われます。

境内右側(南側)には「皇太神宮遥拝所」と「橿原神宮遥拝所」があります。

さらに境内の南東側から森の奥へ進む道があり、この先には「八大龍王」が鎮座。

朱鳥居が建ち、赤い瑞垣に囲まれて石碑として祀られています。

道を戻り、本社拝殿の右側(南側)には「祖霊社」が西向きに鎮座。

銅板葺・切妻造の拝殿が建ち、奥に銅板葺の妻入切妻造(本社本殿と同様の形式)の社殿が建っています。

さらに境内の南西側、石段を少し下ったところに「母木稲荷神社」が西向きに鎮座。御祭神は「倉稲彦大神」。

二基の鳥居が建ち、奥に銅板葺の流見世棚造の社殿が建っています。

境内の南西奥には「舟戸大神」を祀る立石があります。

舟戸とはクナト(岐)の意であり、恐らく道祖神的な神でしょう。

境内周辺の様子

当社付近は古い家屋や蔵も残っています。往時の賑わいの様子が目に浮かぶようです。

当社の一の鳥居からさらに西へ進んだところ、境内から西方750mほどの地にこのような空き地のような空間があります。

ここは当社の御旅所・頓宮となっており、当社の旧社地であると言われています。

建武年間に恩智左近公が恩智城を築城する際、社殿より上に城があるのは不敬になるとして山上の現在地に遷座したと伝えられています。

この空間の東端には「祇園社」が小ぢんまりと東向きに鎮座。御祭神は「素盞鳴命」。

玉垣に囲まれて鎮座しており、銅板葺・平入切妻造の覆屋の中に流造の社殿が納められています。

かつては「牛頭天王」を祀っていたことからこの地を「天王の森」とも称しますが、森と呼ぶには緑が乏しくいささか寂しい空間となっています。

一方この地は縄文時代~弥生時代の遺跡で、当地における人の営みの歴史を考えさせる地となっています。

石碑

恩智石器時代遺跡

+ 開く

この地天王の森は恩智神社のお旅所でこの森を中心として東高野街道から恩智川に至る付近一帯は府下でも有名な弥生時代の遺跡で大阪府の建てた碑がある。近年縄文土器も出土している。

今日まで地下およそ三メートルの辺から種々の石器土器が出土しまたこの斜面から石鏃が露出した。

八尾市教育委員会

タマ姫

今は結構高いところにあるけど、元々はもっと麓の方にあったんだね!

南北朝時代に城が築かれるにあたって、城より下に神社があるのは不敬だということで現在地に遷ったみたいね。

トヨ姫

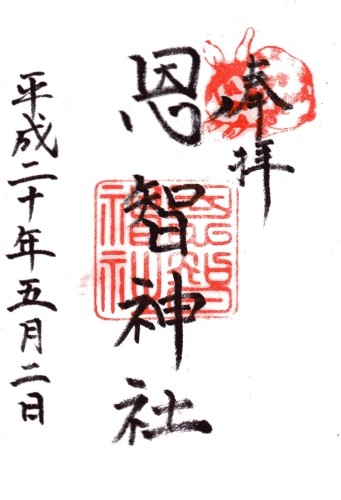

御朱印

由緒

案内板

恩智神社

+ 開く

御祭神

大御食彦大神(天児屋根命の五世の孫)

大御食姫大神(伊勢神宮外宮豊受姫大神)

天児屋根命(元春日)

由緒

当神社の創建は大和時代(四七〇年頃)と伝えられ凡そ一五〇〇年余の歴史を有する古社で延喜式内名神大社(全国二八五社の内当神社二座)である。

古くから朝廷の崇敬厚く持統天皇の元年(六八九年)十月に行幸されて以来、稱徳天皇天平神護景雲二年には河内・丹後・播磨・美作・若狭の地三七戸を神封に充てられ文徳天皇嘉祥三年(八五〇年)十月に正三位、清和天皇貞観元年(八五九年)正月に従二位、更に正一位に叙せられ恩智大明神の称号を賜り明神大社(※原文んママ)として延喜式名神帳(※原文ママ)に登載される。以後醍醐天皇、村上天皇の御宇の大旱ばつに勅使参向して祈雨をされ、その霊験がありそれぞれ蘇生したと伝わる。また一條天皇正暦五年(九九四年)四月に中臣氏を宣命使として幣帛を奉り疫病等災難避けを祈った。これが当神社の御祓祭(夏祭)の始まりとされている。

江戸時代の終わりまでは奈良春日社の猿楽は当神社が受け持ち、この猿楽座に大して春日社より米七石五斗金若干が奉納されていた。

尚、三代実録によれば当神社は河内國下水分社といわれその霊水(清明水)は現在も湧き出ている。

御神徳(ご利益)

当神社の大神は衣食住を守護し殖産興業の守の神として古来より信仰厚く、また神功皇后の陸上の安全を司さどった大神で交通安全に御守護される神様である。

当神社は河内國を守護する為にお祀りされ河内全域の総氏神として厚く崇敬されている。

祓いの神としては方除厄除の護り神で人形を用いた祓いは有名である。

祭典

春祭 四月三日(祈年祭・五穀豊穣を祈念する)

夏祭 八月一日(御祓祭)

秋祭 十一月二十六日(旧暦の十一月の卯辰日に行われていた卯辰祭で五穀豊穣に感謝し新穀で人形供饌を調整し神前に奉献する)尚人形供饌(御供所神事十一月二四日)は無形文化財の指定を受ける。

石碑

恩智神社

+ 開く

式内社でもと天児屋根命をまつったが枚岡神社に遷座の後は五世の孫大御食津彦命、大御食津姫命をまつる。河内二宮で元春日と称されている。

当社は初め天王の森にあったが恩地城を築くにあたり現地へ移したと伝えられる。

古くからお粥占や茅巻の神事が行われ社殿裏には横穴式古墳があり北辺の垣内山は銅鐸出土地として名高い。

八尾市教育委員会

石碑

八尾市指定文化財

恩智神社卯辰祭供饌行事

+ 開く

十一月二十四日に神社の御供所に奉仕者が集まり、卯辰祭で用いる神へのお供物を調整する行事である。奉仕社は、古来より定められた「御供所の社家」の人々である。

身を清めた後、皆で協力して、もち米とうるち米の粉を材料に餅をついたり、マガリ、オオブト、バイシと称される様々な形の油揚げした団子などのお供物を一日かけて作る。

卯辰祭は卯日から辰日に行われ、新穀を神に上して五穀豊穣に感謝する新嘗祭の伝統を伝えるものである。

この行事は古風をとどめており、平成十五年度の八尾市無形民俗文化財に指定された。

平成十六年十一月

八尾市教育委員会

由緒書

河内二之宮

恩智神社由緒略記

+ 開く

御祭神

大御食津彦大神(天児屋根命の五世の孫)

大御食津姫大神(伊勢神宮外宮の御祭神豊受姫大神異名同神)

由緒

当社の創建は大和時代の雄略年間(四七〇年頃)と伝えられ、河内の国を御守護のためにお祀りされた神社で国内でも有数の古社であり、後に延喜式内名神大社に列する神社である。

「恩智神社圭田八十三束三字田所祭手力雄神也雄略天皇三年奉圭田行神事云々」と記されている(総国風土記)奈良時代(天平宝字)に藤原氏により再建されてより、藤原氏の祖神である「天児屋根命」を常陸国「現香取神宮」より御分霊を奉還し、摂社として社を建立したその後、宝亀年中に枚岡(枚岡神社)を経て奈良(春日大社)に祀った。従って当社は元春日と呼ばれる所以である。

神功皇后が三韓征伐の際、当社の神が住吉大神と共に海路、陸路を安全に道案内し、先鋒或は後衛となり神功皇后に加勢したその功により神社創建時に朝廷から七郷を賜った。以来、朝廷からの崇敬厚く、持統天皇の元年(六八九)冬十月に行幸されて以来、称徳天皇(第四八代)天平神護景雲二年(七六八)には、河内、丹後、播磨、美作、若狭の地三七戸を神封に充てられ、文徳天皇(第五五代)嘉祥三年(八五〇)十月に正三位、清和天皇(第五六代)貞観元年(八五九)正月に従二位、更に正一位に叙せられ、恩智大明神の称号を賜り、名神大社として、延喜式、名神帳に登載される。以後醍醐天皇、村上天皇の御字(延喜及び応和三年)の大旱ばつに勅使参向して祈雨をされ、その霊験があり、それぞれ蘇生したと伝わる。

また、一條天皇正暦五年(九九四)四月中臣氏を宣命使として幣帛を奉り、疫病等の災難除けを祈った。これが当神社の大祓神事(夏祭・御祓い祭)の始まりとされている。

尚、三代実録によれば当神社は下水分社といわれている。これは建水分神社(千早赤阪村)上水分社、美具久留御魂神社を中水分社といわれ、三社とも、楠一族が崇拝した神社である。

明治維新前迄は、奈良春日社の猿楽は当神社が受けもち、この猿楽座に対して、春日社より米七石五斗と金若干が奉納されていた。

社殿は、当初天王森(現頓宮)に建立されていたが建武年間に恩地左近公恩智城築城の折、社殿より上方にあるのは不敬として現在の地恩智山上に奉遷され、現在に至っている。

本殿の建築様式は、王子造り(流れ造りの一種)で極めて珍らしい貴重な建築様式である。拝殿は、両部集合造で神仏混淆の造りとして、それぞれ江戸時代末期に地元辻野大工大長によって建て替えられたものである。

祭典

春祭 四月三日(旧 祈年祭、五穀豊穣を祈る祭典)

夏祭(神幸祭) 八月一日(旧 六月二十七日に行われた夏越の神事<大祓>の祭典)

秋祭 十一月二十六日(旧 相嘗祭、現 新嘗祭五穀豊穣に感謝し新穀で調整した特殊神饌(御供)を供え、報恩感謝の誠を捧げる大祭。戦前は十一月下旬の卯辰の日に行なわれた。)

◎おまつりの意義

おまつりは、神霊に奉仕して霊を慰め、また祈る儀式や行事である。日本では古代より、皇室の弥栄、國家の平和、国民の幸福、五穀(米・麦・粟・豆・きび)を始め、野菜果物に至る方策を祈願・報謝する。

御神徳(ご利益功徳)

当神社の大神は、人々が幸福に暮らせる為に必要な三大元(衣・食・住)を守護し、万民豊楽の守り神として古くより信仰をあつめている。

当神社の大神は河内平野を望む形で西向きにお祀りされ、河内全帯を御守護される神社であり、厄払い(方除け・厄年厄祓い・災難避け)の神社である。

また、三韓征伐の際神功皇后の交通の安全を司さどった神様である。

摂末社

| | 御祭神 | 例祭日 | 御神徳 |

| 摂社 | 春日神社 | 天児屋根命 | 三月十三日 | 家内安全 |

| 末社 | 天川神社 | 春日辺大明神 | 十月十八日 | 雨乞い |

| 末社 | 天照大神社 | 天照皇大神 | 十月十七日 | 家内安全 |

| 末社 | 玉祖神社 | 櫛明玉命 | 九月二十五日 | 商売繁盛 |

| 末社 | 蛭子神社 | 事代主命 | 十月二十八日 | 蛭子・水子守護 |

| 末社 | 熊野神社 | 熊野櫲日命 | 四月十五日 | 縁結び |

| 末社 | 安閑神社 | 安閑天皇 | 一月二十七日 | 学業成就 |

| 末社 | 住吉神社 | 住吉大明神 | 七月三十一日 | 海上・交通安全 |

| 末社 | 愛宕神社 | 伊弉冉尊 | 九月二十八日 | 防火・鎮火 |

| 末社 | 三輪神社 | 大物主大神 | 四月九日 | 厄除・方除 |

| 末社 | 稲荷神社 | 倉稲彦大神 | 二月初午 | 商売繁盛 |

| 末社 | 舟戸神社 | 舟戸大神 | 一月十六日 | 漁業の安全・守護 |

| 頓宮(天王森) | 八坂神社 | 素盞嗚尊 | 十月十七日 | 縁結び・家内安全 |

夏祭神幸祭

八月一日(古くは、おんはらい祭と云う。住吉祭と同義)

三韓征伐の功により住吉大明神と恩智大明神の親交深まり、夏祭を共に行い(旧六月二十七日)神輿の渡御を執り行なわれた。途中摂津平野と河内との境界蔵作村の南(現在大阪市平野区加美春日町)春日神社に御旅所があり、そこで一泊留り、住吉大明神より幣帛奉まつりて厳粛且つ盛大に祭典が斎行され、御一夜を過ごされて翌帰還されたと伝わる。

天王祭

十月十七日(恩智神社頓宮八坂神社)

織田信長高安城征伐の時、高安城主井上河内守城を抜け出し信貴山に向う途中恩智神社に援軍を求めた恩智神主信長軍に挑み敗走させたとある。信長大いに怒り遊左河内守家老伴庄佐衛門に命じて火を放たせ。本殿奥院まで消失し、その後信長の命により天王森に八坂神社を創建し素戔嗚尊を奉祀し後、本殿奥院再建された。

天王森(頓宮)

当神社の御旅所で毎年八月一日の夏祭りの際渡御があり、神輿・太鼓台が休憩し、夜の宮入りの舁き出しは壮観なものである。

八大龍王尊

除災与楽と五穀豊穣を祈り、氏子有志により昭和六十三年にお祀りされる。

主な神事

一、お粥占神事(作物の豊作占い)正月十五日早朝(天暦年間(九四五~九五六)村上天皇の発願にて行なわれる)女竹十五センチ位のもの、先端をハスに切り八十本を細い縄で束ねる、小豆五合米二升を洗い清め、大きな鉄鍋にて煮く。煮きながら竹筒の中に粥を流し込み、一本ずつ帳簿に合わせて占竹を割り、その年の豊作物の吉凶を占う。

一、おき上げ神事(年間の晴雨占い)正月十五日早朝

境内の樫の木を用いそれを削り一連六個ずつの棒を二本作り(十二ヶ月とする)忌火にて焼納する。三宝に木灰を入れてその上に取り上げ神前にお供えし、祭典終了後、占い(年間の晴雨占い)を公示する。

一、御供所神事 十一月二十四日

当社(元)卯辰祭の御供(マガリ)は、醍醐天皇第六十代の延喜年間(九〇一~九二二)に定められた相嘗祭⦅昔十一月上卯日に新穀を奉献する宮中祭祀(日本書紀天武天皇五年十月丁酉の条に「奉幣帛於相新嘗諸神祇」とあるのを初見とする)で全國官社三一三二社の内、特別に由緒ある神々七十一座のみ相嘗祭が斎行される内、当社二座が斎行⦆に朝廷より奉献された供饌(ゴク)である。

当時、御神前に於いて、御神楽が奏せられ公卿殿上人等が参集し饗饌賜禄などの儀式が取り行なわれたと伝わる。

此の人形の供饌は、古代において祓の儀式の供え物として使われた現大祓神事の源であるとかんがえられる。又、新穀で調理し、神様への御供として感謝の誠をお伝えするものであるとされている。

此の御供を調理する奉仕者(神職・総代・御供所社家)は、厳重な潔斎を行い心身共清めた後奉仕する。河内最古の当社では、こうした由緒ある供饌を秋の大祭(十一月二十六日)にお供えし、氏子崇敬者に頒布する習わしが今なお続けられている。

一、立松神事 十二月二十四日

新しい年と共に神様をお迎えする為に、社に雄松(右側)雌松(左側)を立松する。同様にして七五三縄をも調製し新しい注連縄を飾り、新春を迎える。総代、宮周旋にて奉仕する。

年間諸祭典

(省略)

伝承説話

神武御東征と母木邑

昔恩智村のことを母地(オモチ)母木邑と云われ、その呼び名の起りは、神武天皇の御東征の折の伝承として日本書紀の中に記されている『初め孔舎衙(現東大阪市)の戦いに人有り、大樹に隠れて難を免れることを得たり。仍りて其の樹を指して曰ふ(神武天皇)「恩母(メグミオモ)の如し」と時の人(村人達)因りて其の地(トコロ)を號(ナヅ)けて母木の邑と云う』

聖徳太子は、この伝承の通り信貴山に向われる途中(旧信貴山参道現在も残る)家来に命じてその木を捜されたがもうすれに枯れてしまっていた。

太子は非常に残念がられ、その古株を持って来させて色々考えられた末、河内の鞍蔵に命じて仏像を刻まさせいつの世までも残すために、当社にお祀りする様命ぜられた。

明治初年太政官令神仏分離により、感応院(当社石段下高野山普門院末寺)に現在お祀りされている。

伝承御歌

(祝歌) はままつの音は ざざんざ。かけになりすんまして(三拍子打つ)

舟戸講が一月十六日に参拝をすませた後、ご神酒をいただき直会に歌う祝い唄

(俗謡) 恩智祭に行きたいけれど 布子質屋の蔵にある 恩智か 尻か 下のうたての 音頭とり

(和讃) 恩智には日に幾度も手向する 赤井戸清き 上の宮寺

閼伽井戸(清明水)

弘仁の昔 空海(弘法大師)(八一〇年頃)が当社に参詣の折、供饌粢炊の水の乏しさに歎き、峡谷に水を求め、一度岩底に錫杖を突き立てれば霊水滾々と湧き出したと伝わる。

この一掬の霊水は、難病を治すと伝えられる。現在御祈祷水として崇敬者皆様にお頒している。

『河内名所図会』

+ 開く

恩智神社二座

延喜式曰 名神大月次相嘗新嘗。恩智山にあり。恩智 神宮寺等の生土神とす。例祭六月廿七日 十一月卯辰の日。文徳実録云 嘉祥三年□十月恩智大御食津神彦命大御食津神姫命授正三位勲六等。三代実録云 貞観元年正月並授従二位。

摂社 春日明神を祭る。

末社 神明 西宮 玉祖 住吉 熊野 吉野 八幡宮 山奥六七町にあり。

地図

大阪府八尾市恩智中町

関係する寺社等

-

枚岡神社 (大阪府東大阪市出雲井町)

社号 枚岡神社 読み ひらおか 通称 枚岡大社 等 旧呼称 平岡社 等 鎮座地 大阪府東大阪市出雲井町 旧国郡 河内国河内郡出雲井村 御祭神 天児屋根命、比売御神、経津主命、武甕槌命 社格 式内社、河 ...

続きを見る

-

住吉大社 (大阪府大阪市住吉区住吉)

社号 住吉大社 読み すみよし 通称 住吉さん 旧呼称 住吉四社大明神 等 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 旧国郡 摂津国住吉郡住吉村 御祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 社格 式内 ...

続きを見る

-

玉祖神社 (大阪府八尾市神立)

社号 玉祖神社 読み たまおや / たまのおや 通称 旧呼称 玉祖明神、高安明神 等 鎮座地 大阪府八尾市神立 旧国郡 河内国高安郡神立村 御祭神 櫛明玉命 社格 式内社、旧郷社 例祭 7月16日、1 ...

続きを見る