| 社号 | 新屋坐天照御魂神社 |

| 読み | にいやにますあまてるみたま |

| 通称 | 福井神社 等 |

| 旧呼称 | 牛頭天王社 等 |

| 鎮座地 | 大阪府茨木市西福井3丁目 |

| 旧国郡 | 摂津国島下郡福井村 |

| 御祭神 | 天照皇御魂大神、天照国照天彦火明大神 |

| 社格 | 式内社、旧郷社 |

| 例祭 | 10月16日 |

新屋坐天照御魂神社の概要

大阪府茨木市西福井3丁目に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社とあり古くは有力な神社だったようです。

「新屋坐天照御魂神社」を名乗る神社は三社あり、西福井地区の当社と、宿久庄地区、西河原地区それぞれに鎮座しています。これらは『延喜式』神名帳にある三座がそれぞれ一座ずつ祀られたとも、西福井地区の当社からそれぞれ勧請されたとも言われています。

社伝によれば、崇神天皇の御代、神が当社背後の丘である「日降丘」に降臨し、同天皇七年に物部氏の祖「伊香色雄命」に命じて祀らせたのが創建であると伝えられています。その後仲哀天皇の御代、神功皇后の三韓征伐の際に新屋の川原で戦勝を祈願し、凱陣の際に荒魂を西の川上(宿久庄)に、幸魂を東の川下(西河原)に祀ったと伝えられています。

以来、219回も奉幣使が遣わされたと言われるなど朝廷の厚い崇敬を受けてきましたが、中世以降は衰微し、大永七年(1527年)には細川家の内紛により兵火に遭い灰燼に帰したと言われています。天正十二年(1584年)に中川清秀が再興し、現在の社殿の基礎を築いたと伝えられています。なお、近世には「牛頭天王社」として信仰されていました。

現在の御祭神は「天照皇御魂大神」「天照国照天彦火明大神」ですが、『延喜式』神名帳には三座の内一座が天照御魂神である旨が記されています。「○○天照御魂神社」と名乗る式内社は当社を含め畿内に以下の四社があり、同じ神を祀っていたものと思われます。

この「天照御魂神」がどのような神であるかは不明です。『三代実録』貞観元年(859年)正月二十七日の条に当社の神が従四位下の神階を賜っていることから、少なくとも皇祖神であり神階を与えられることのない天照大神とは別の神であることは明確です。

『日本書紀』には一書に「天照国照彦火明命」の名が見え、尾張氏の祖神である天火明命の別名としており、当社ではこの神に充てています。

一方、物部氏の伝承を反映したと思われる『先代旧事本紀』の天孫本記は物部氏と尾張氏を同族とし、「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」を共通の祖神としています。尾張氏の祖神である天火明命と物部氏の祖神である饒速日命を同一の神としたものです。当社の神を物部氏の祖の伊香色雄命が奉斎したと伝えられているのはこれと無関係でないでしょう。

『先代旧事本紀』には天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊の十一世孫に「物部竺志連公」を記しており、この人物を「新家連らの祖」としています。この新家連が当地に居住し当社を奉斎した可能性が考えられます。とするとやはり当社は物部氏の信仰が元になっている、或いは反映されていることが推測されそうです。

「天照御魂神」は「天照(あまてる)」と冠すること、「日降丘」なる丘に降臨したことから、皇祖神としてでなく在地の人々が祀っていた太陽神であるとも考えられます。これに関連して、当社と宿久庄、西河原の三社の新屋坐天照御魂神社は冬至及び夏至のレイライン上にあるとする説も広く知られていますが、これについてはただ現在における立地だけを根拠に考え出されたものであり参考程度に留めておくべきでしょう。

新屋坐天照御魂神社の他の二座について、『三代実録』貞観元年五月二十六日条に「摂津国従五位下伴馬立天照神、伴酒着神」とあり、摂津国で天照神と名乗る神社は当社しか知られていないので、ここに記される「伴馬立天照神」「伴酒着神」が当社の本来の二座であるとする説があります。すなわち新屋坐天照御魂神社に祀られる三座は

- 天照御魂神

- 伴馬立天照神

- 伴酒着神

であったとする可能性が考えられます。ただし、後者二柱についてもどのような神であるのかは不明です。

当社の神は謎が多く、歴史の中に埋もれてしまった部分も大いにあることが想像されます。しかし神が降臨したとする地や参拝の際の独特の作法、また境内社にも諸々の伝承や遺物が伝わっており、神秘に満ちた古くからの信仰が今でも窺えます。

境内の様子

当社の一の鳥居は境内の東方250mほどのところに東向きに建っています。

一の鳥居をくぐってしばらく進んだところ。交差点に社号標が建っており、奥に丘陵が見えます。当社はこの丘陵の上に鎮座し、さらにその奥の丘に当社の神が降臨したと伝えられています。

また当社背後となるこの丘陵上には六世紀から七世紀にかけての三十基ほどの横穴式石室を持つ群集墳があり、「新屋古墳群」と呼ばれています。

案内板

新屋古墳群

さらに進んでいくと丘陵の麓に二の鳥居が建っており、ここが境内入口となっています。二の鳥居は東向きの神明鳥居。

二の鳥居をくぐった様子。社殿は丘陵上にあるため石段を上っていくことになります。

石段の上に三の鳥居があり、その先が社殿の建つ空間です。三の鳥居も東向きの神明鳥居。

三の鳥居の両脇に建つ灯籠には「社僧 正法寺」と刻まれています。明治年間まで社務所のあたりに神宮寺の正法寺があったとされ、ここの僧が灯籠を奉納したことがわかります。

三の鳥居の両脇に配置されている狛犬。花崗岩製の比較的新しいものです。

三の鳥居をくぐって右側(北側)に手水舎があります。

正面に社殿が東向きに並んでいます。拝殿は瓦葺の平入入母屋造。貞享三年(1686年)に改造したものを度々改修したもののようです。

なお、当社では参拝の際「神前で軽く一拝、次に二拝、次に二拍手、次に一拝、次に軽く一拝して退出」という作法で行うのが習わしとされています。

拝殿後方の石垣の上に塀に囲まれて銅板葺・一間社流造の本殿が建っています。

本殿は貞享三年(1686年)に改修、天保十二年(1841年)に改造したもの。

本殿前にも狛犬が配置されています。こちらは砂岩製で年季の感じられるもの。

境内社

社殿前の左側、境内の南側に末社の「天満宮」が鎮座しています。御祭神は「菅原道真公」。どういうわけか神明鳥居が設けられています。

本殿の左側(南側)に境内摂社の「須賀神社」が鎮座しています。御祭神は「須佐之男命」。幕末の慶応三年(1867年)に創建。

由緒は不明ですが、本社がかつて「牛頭天王社」だったことから、本社が式内社とされるにあたり牛頭天王(須佐之男命)をこちらに遷したのかもしれません。

本殿の右側(北側)に境内摂社の「出雲社」が鎮座。御祭神は「大国主命」。

元々は出雲大社の遥拝所がありましたが平成十七年(2005年)に新しく創建されたようです。

出雲社の右側(北側)に南向きの鳥居が建っており、この先の森の中にも境内社が建っています。

先の鳥居をくぐった様子。そこには池があり石橋が架かっています。

池の中には「大海神」と刻まれた石碑が建っており、境内末社の一つで「石神」とも呼ばれています。

明治の中頃まで旱魃の際に荒縄で縛り担いで耳原井手に水づけにし、雨が降れば引き上げて元へ戻したと伝えられています。

石橋の正面には杮葺の三間社流造の社殿が建ち、六社の相殿が祀られています。左から順に、

- 「つとの(髟+正)御前神社」(御祭神「市杵嶋姫命」(弁天さん))

- 「尾上神社」(御祭神「倭姫命」)

- 「宇奈太理神社」(御祭神「高皇産霊神」)

- 「構八幡神社」(御祭神「応神天皇」)

- 「立川原神社」(御祭神「手力雄命」)

- 「田畑神社」(御祭神「大歳神」)

が祀られています。

かつて宇奈太理神社の御神体だった石棒は石器時代のものと言われています。この神社は奈良県奈良市法華寺町に鎮座する式内社の「宇奈多理坐高御魂神社」と関係があるのかもしれません。

六社の相殿の右側(東側)に「道祖大神」と刻まれた石碑が建っています。これは境内末社の「道祖神」で、以前は「歯神」として信仰されていました。

昭和の中頃まで鎌倉時代の作とされる冠姿の石像が祀られていたようです。

六社の相殿の左側(西側)には境内末社の「稲荷社」が鎮座しています。「丸山稲荷」とも称し、伏見稲荷大社の奥社の丸山稲荷を勧請したものとも言われています。

日降丘

非常にわかりにくいのですが、稲荷社の敷地から丘の奥へと延びる山道があります。

この山道を進んでいくと、当社の神が降臨したと伝えられる聖地「日降丘」と呼ばれる空間があります。四方に注連縄が張られ、ここが日降丘であることを示す石碑が建っています。当社の祭祀の根源であり、神の依代となる神奈備と言うべき地でしょう。

石碑には次の文言が刻まれています。

石碑「聖地 日降丘」

聖地 日降丘

第十代崇神天皇七年秋九月

伊香色雄命、天照御魂大神

亦名火明大神を此の丘に奉斎る

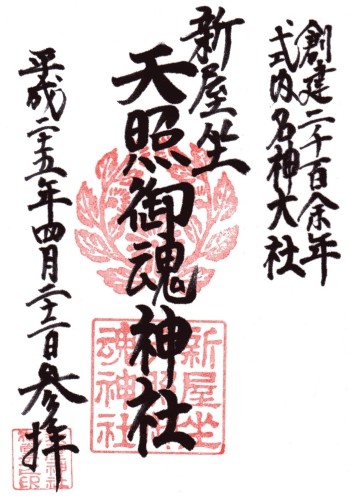

御朱印

由緒

案内板

新屋坐天照御魂神社

案内板

新屋坐天照御魂神社

『摂津名所図会』

地図

関係する寺社等

-

新屋坐天照御魂神社 (大阪府茨木市西河原)

社号 新屋坐天照御魂神社 読み にいやにますあまてるみたま 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府茨木市西河原3丁目 旧国郡 摂津国島下郡西河原村 御祭神 天照御魂神、天児屋根命、建御名方命 社格 式内社 例祭 ...

続きを見る

-

新屋坐天照御魂神社 (大阪府茨木市宿久庄)

社号 新屋坐天照御魂神社 読み にいやにますあまてるみたま 通称 旧呼称 鎮座地 大阪府茨木市宿久庄5丁目 旧国郡 摂津国島下郡宿久庄村 御祭神 天照皇御魂大御神、天照国照彦火明大神、天津彦瓊瓊杵大神 ...

続きを見る

-

木嶋坐天照御魂神社 (京都府京都市右京区太秦森ケ東町)

社号 木嶋坐天照御魂神社 読み このしまにますあまてるみたま 通称 木嶋神社、蚕の社 等 旧呼称 鎮座地 京都府京都市右京区太秦森ケ東町 旧国郡 山城国葛野郡太秦村(?) 御祭神 天之御中主神、大国魂 ...

続きを見る