| 社号 | 松尾大社 |

| 読み | まつお |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 京都府京都市西京区嵐山宮町 |

| 旧国郡 | 山城国葛野郡山田村 |

| 御祭神 | 大山咋神、中津島姫命 |

| 社格 | 式内社、二十二社、旧官幣大社 |

| 例祭 | 4月2日 |

松尾大社の概要

京都府京都市西京区嵐山宮町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳に名神大社に列せられると共に、二十二社の一社でもあり、古くはもちろん現在でも全国有数の神社です。

地名としては消失しましたが、当地は江戸時代には山田村と称しました。『倭名類聚抄』山城国葛野郡に「山田郷」があり、古い地名です。

当社の歴史は極めて古く、一説には京都最古の神社とも言われています。当社の背後に聳える「松尾山」に磐座があり、極めて古い時代に当地の住民が松尾山の神霊をここに祀ったのが当社の創始であるとしています。

その後、五世紀頃に本邦へ渡来した「秦氏」が当地に定住し、彼らは高度な技術力を駆使して周辺を大規模に開発しました。秦氏は、頻繁に川が氾濫するため湿地だった京都盆地一帯を土木事業によって開拓し、農業殖産を推し進めました。当社の東方を流れる桂川も秦氏によって治水が行われ、罧原堤(ふしはらのつつみ)が築かれています。

彼ら秦氏は当地の神である松尾神を総氏神として奉斎し、以降も引き続き磐座による祭祀が行われたようですが、大宝元年(701年)には「秦忌寸都理」という人物が松尾神を麓に遷し、この時に現在地に社殿が造営されたと伝えられています。

さて、当社は御祭神として「大山咋神(おおやまぐいのかみ)」「中津島姫命(なかつしまひめのみこと)」の二柱を祀っています。『延喜式』神名帳にも二座とあり、古くからこの二柱を祀っていたものと思われます。

『古事記』によれば、大山咋神は山末之大主神とも称し、淡海国の日枝山と葛野の松尾に坐し、鳴鏑を神体とする神である、としています。淡海国の日枝山とは近江国の「日吉大社」、葛野の松尾は当社で、大山咋神はこの二社に鎮座する神ということになります。

「咋」とは「杭」の意で、杭を立てることでその地の領有を示し、「山咋」とはその山の支配を示していると考えられます。即ち日枝山と松尾山の支配権を神格化したのが大山咋神ということなりましょう。

また大山咋神は鳴鏑、即ち射ると音の鳴る矢を神体とするとありますが、これに関して秦氏の系譜や事蹟を記した『泰氏本系帳』に次のような記事があります。

『泰氏本系帳』(大意)

秦氏の女子が葛野川(桂川)に出て衣を洗濯していたとき、上流から矢が流れてきた。女子はこれを取って戸上に挿し置いた。すると女子は夫なくして妊娠し、男児を生んだ。これを怪しんだ父母が誰の子かと問い詰めるも女子は知らないと答えた。そこで酒宴を開いて人々を招き、男児に盃を持たせて親と思う者に盃を差すよう命じたところ、男児は戸上の矢に盃を差した。するとその矢は雷となって天に昇っていった。戸上の矢は松尾大名神であった。鴨氏人は泰氏の婿である。

これは『山城国風土記』逸文の丹塗矢の話とほぼ同一の内容です(詳細は「角宮神社」の記事を参照)。鴨氏人は泰氏の婿であるという一文からも、秦氏が鴨氏と深い関係にあったことが伺えます。共に京都盆地を開発した氏族として互いに強い連携があったのでしょう。

当社に祀られるもう一方の神、中津島姫命は市杵島姫神のことです。『泰氏本系帳』にも松尾山に天下った神は市杵島姫神だとあります。

当社で宗像三神の一柱たる市杵島姫神(中津島姫命)を祀るようになった経緯は定かではありません。当社の境外摂社である式内社「櫟谷宗像神社」において宗像神を祀ることと関係するのかもしれません。また、同じく当社の境外摂社である「月読神社」が壱岐と関係が深く、海洋民である宗像氏が壱岐を通して大陸との交易を支えていたことも一つの傍証となる可能性があります。

いずれにせよ当社は京都でも有数の歴史を誇る神社であり、京都盆地の開拓に深く関わっていたことは確実です。延暦十三年(794年)の平安京遷都もこの神社あってこそ為し得たと言っても過言ではありません。

境内の様子

阪急嵐山線の松尾大社駅を下りてすぐのところに当社の一の鳥居が東向きに建っています。

一の鳥居をくぐった様子。参道が伸び、奥に二の鳥居が、さらにその背後には当社の信仰の元となった磐座のある「松尾山」が見えます。

奥へ進み、この朱塗りの二の鳥居が境内への入口となります。

二の鳥居には「脇勧請」と呼ばれるものが掛けられています。榊の束が十二束吊るされており、月々の農作物の出来を占ったものを残していると言われています。閏年は榊の束は十三束吊るされますが、これは旧暦の閏年は閏月というものがあり一年が十三ヶ月あったためです。

なお、これと同様のものが長岡京市奥海印寺の「走田神社」にもあります。

案内板

脇勧請

二の鳥居をくぐって両脇に花崗岩製の狛犬が配置されています。

二の鳥居の先には石段があり、その上に神門が堂々と建っています。神門は構造的には三間一戸の楼門形式で、随身像も安置されているので機能的には随身門でもあります。

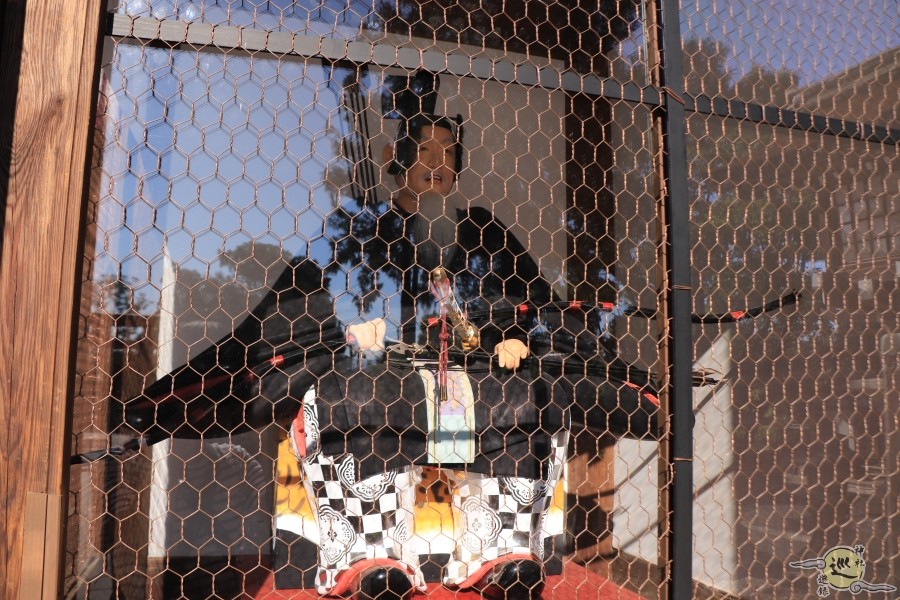

神門(随身門)の随身像。古くはなさそうですが着色されており美しい像です。

神門をくぐったところは水路となっており、橋からの眺めは趣深いもの。

水路の橋を渡って右側(北側)には手水舎があります。

神門の正面に再び石段があり、その上は社殿等の建つ広い空間となっています。社殿は東向きで、大規模でありながら、檜皮葺と素木の落ち着いたものとなっています。

石段を上ってすぐのところに建つ拝殿は檜皮葺・妻入入母屋造の京都府で一般的な舞殿風拝殿。

拝殿の後方、中門と廻廊に囲まれて本殿が建っています。外からはほぼ屋根しか見えませんが、当社の本殿は前後で屋根の長さが同じ「両流造」と呼ばれる珍しい形式。応永四年(1397年)に建立、天文十一年(1542年)に改修された貴重な建築で、国指定重要文化財となっています。

当社の背後に聳える松尾山は、当社の信仰の始めである磐座がある他、その森は極相であり貴重な植生が見られます。特にカギカズラは分布の北限であり、京都市指定天然記念物となっています。

案内板

松尾大社のカギカズラ野生地

中門の前にはかつて「相生の松」と呼ばれる二又の松の古木があり、今は枯死したものの切り株が残っています。枯死してもなお恋愛成就や夫婦和合に霊験があるとして信仰されています。

案内板

恋愛成就 夫婦和合

相生の松

また当社にはかつて樹齢800年にもなるムクノキの古木がありましたが、残念ながらこちらも枯死しました。元々は後述の「蓬莱の庭」の入口にありましたが、現在は幹の一部を社殿の左側(南側)に移して保存しています。

案内板

椋の霊樹

社殿の左奥、境内の南西側には境内社がまとまって鎮座しています。『都名所図会』の挿絵によれば、江戸時代にはこの場所には大日堂や舎利殿等があったようです。

最も右側(北側)に鎮座するのは「衣手社」。御祭神は「羽山戸神」。農耕や諸産業の守護神として信仰されています。御祭神の羽山戸神は大年神と天知迦流美豆比売の子で、大気都比売神を妻とした神です。

衣手社の左側(南側)に隣接して「一挙社」が鎮座しています。御祭神は「一挙神」。困難に遭ってもこの神に祈れば一挙に解決するとして信仰されています。一挙神とは不詳ですが、素戔嗚尊の別名であるとも言われています。

参拝時(2019年5月)は工事中だったため、写真は以前のものです。

一挙社の左側(南側)に隣接して「金刀比羅社」が鎮座しています。御祭神は「大物主神」。何故かこの神社だけ朱に塗られています。

金刀比羅社の左側(南側)に隣接して「祖霊社」が鎮座。松尾大社ゆかりの功績者の霊を祀っています。

境内の南側には神輿庫があり、そこには当社に奉納された酒樽がずらっと並べられています。当社は中世以降「酒の神」として大いに信仰され、現在でも多くの酒造の蔵元から厚く崇敬を受けています。

当社が酒の神とされた経緯は詳らかでありません。一説には当社を奉斎した秦氏が優れた酒造の技術を持っていたからだとも言われていますが、酒の神としての神格が見えるのは中世以降なので妥当とは言いがたいでしょう。

後述する当社の霊泉「亀ノ井」の水で酒を造ると腐らないとして珍重されたことから、当地で湧く水が酒造に適しており自然と酒の神として信仰されるようになったのかもしれません。

当社に奉納されている灯籠も多くが酒造の蔵元によるものです。上述の手水鉢も「京造酒屋中」と刻まれており、当社の酒造蔵元からの信仰の厚さが伺われます。なお、近隣の「梅宮大社」も当社と共に酒の神として信仰されています。

社殿の右側(北側)からは、国指定重要文化財の神像を拝見できる「神像館」や庭園へ続く空間への通路があります。ここから先は有料です。

この空間にも境内社が鎮座しており、入口の通路をまっすぐ進むと二間社流造の社殿に「三宮社」および「四大神社」が相殿となって祀られています。三宮社には「玉依姫命」が、四大神社には「春若年神」「夏高津日神」「秋比売神」「冬年神」が祀られています。夏高津日神と秋比売神は羽山戸神と大気都比売神の子で、四季を司る神と考えられます。

三宮社・四大神社から左側(南側)へ進んでいくと「滝御前」が鎮座しています。御祭神は「罔象女神」。背後に流れ落ちる「霊亀の滝」の水神を祀っています。この崖に「天狗岩」というのがあるようですが、よくわかりませんでした。

三宮社・四大神社の右側(北側)に「亀ノ井」という霊泉があります。先述のように、この水を混ぜて酒を造ると腐らないとして信仰されており、蔵元がこの水を持ち帰る風習が続いているようです。

亀ノ井から右側(北側)へ進んでいくと庭園があります。古いものでなく現代庭園です。手前側のこの庭園は「曲水の庭」と名付けられており、曲がりくねった水路と結晶片岩の立岩で華やかな王朝文化を表現したもの。

左奥の白い建物が「神像館」で、ここで当社本殿や境内社に納められていた数多くの貴重な神像を拝観することができます。

神像館の右側(北側)には「上古の庭」と名付けられた庭園があります。当社の最初の信仰である松尾山の磐座を表現したもので、当社の主祭神の二柱とそれをとりまく神々を立岩で準えています。ただし、これらの立岩も当地では採れない結晶片岩です。

少し離れて境内の北東側には「蓬莱の庭」と名付けられた庭園があります。鎌倉時代に流行した蓬莱思想を表現した回遊式庭園です。こちらに設置されてある立岩もやはり結晶片岩。結晶片岩は中央構造線の外帯で採れる石材ですが、その辺りと当社で繋がりがあるのでしょうか。

当社のすぐ東側を流れる「桂川」。かつては頻繁に氾濫していたようです。この川を治水して京都盆地を開発し、住みよい地に作り替えたのが当社を奉斎した秦氏でした。

当社の近くにある和菓子屋「松楽」さん。そう古いお店ではありませんが、当社に奉納された酒を用いた酒饅頭や、きなこをたっぷりまぶした名物のよもぎ餅「奥嵯峨」は大変美味です。当社参詣の際は是非ともお土産にどうぞ。

御朱印

由緒

案内板

松尾大社

『都名所図会』

地図

関係する寺社等

-

月読神社 (京都府京都市西京区松室山添町)

社号 月読神社 読み つきよみ 通称 旧呼称 鎮座地 京都府京都市西京区松室山添町 旧国郡 山城国葛野郡松室村 御祭神 月読尊 社格 式内社、松尾大社摂社 例祭 10月3日 式内社 山城國葛野郡 葛野 ...

続きを見る

-

櫟谷宗像神社 (京都府京都市西京区嵐山中尾下町)

社号 櫟谷宗像神社 読み いちたにむなかた 通称 旧呼称 嵐山弁天社 等 鎮座地 京都府京都市西京区嵐山中尾下町 旧国郡 山城国葛野郡上山田村 御祭神 奥津島姫命、市杵島姫命 社格 式内社 例祭 1月 ...

続きを見る

-

大酒神社 (京都府京都市右京区太秦蜂岡町)

社号 大酒神社 読み おおさけ 通称 太秦明神 等 旧呼称 鎮座地 京都府京都市右京区太秦蜂岡町 旧国郡 山城国葛野郡門前村 御祭神 秦始皇帝、弓月王、秦酒公 社格 式内社、旧村社 例祭 式内社 山城 ...

続きを見る

-

伏見稲荷大社 (京都府京都市伏見区深草藪之内町)

社号 伏見稲荷大社 読み ふしみいなり 通称 旧呼称 三之峰稲荷大明神 等 鎮座地 京都府京都市伏見区深草藪之内町 旧国郡 山城国紀伊郡稲荷村 御祭神 宇迦之御魂大神、佐田彦大神、大宮能売大神、田中大 ...

続きを見る