| 社号 | 長田神社 |

| 読み | ながた |

| 通称 | |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 兵庫県神戸市長田区長田町 |

| 旧国郡 | 摂津国八部郡長田村 |

| 御祭神 | 事代主神 |

| 社格 | 式内社、旧官幣中社 |

| 例祭 | 10月19日 |

長田神社の概要

兵庫県神戸市長田区長田町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には名神大社に列せられており、古くから非常に有力な神社でした。

当社の創建に関して、『日本書紀』神功皇后摂政元年二月の条に次のようなことが記されています。

『日本書紀』(大意)

神功皇后が三韓征伐の帰途、忍熊王が反乱を起こした。そこで神功皇后は幼い皇子(応神天皇)を武内宿祢に預け、船を紀淡海峡へ迂回して難波へ進めようとすると、船は海中を回って進むことができなくなってしまった。

務古の港へ戻って占ったところ、天照大神が次のように教えた。「我の荒魂を皇居の近くに置くな。広田国へ置き、山背根子の娘である葉山媛に祀らせよ。」

また稚日女尊が次のように教えた。「我は活田長峡国に鎮まりたい。海上五十狭茅に祀らせよ。」

また事代主尊が次のように教えた。「我は長田国に祀られたい。葉山媛の妹の長媛に祀らせよ。」

また住吉三神が次のように教えた。「我の和魂を大津渟中倉之長峡に祀れ。」

神の教えの通りにしたところ、船は動きだし海を渡ることができた。

このように、神功皇后が三韓征伐から帰って忍熊王を退治しようとした際に、船が進まなくなったので神々の教えにより「廣田神社」「生田神社」「住吉大社」と共に当社を祀ったことが記されています。

当社の御祭神である「事代主神」は大国主神の子とされ、記紀では国譲りの際に出雲の美保之崎で漁をしていたことが描かれています。実際、島根県松江市美保関に鎮座する式内社「美保神社」には事代主神が祀られています。事代主神は蛭子神と共にエビス神として信仰されており、美保神社では事代主系エビス神の総本宮として知られています。

このように事代主神は出雲系の国津神である一方、大和葛城を拠点とした地祇系の賀茂氏の祖でもあり、畿内において一定の勢力を持っていました。

このような神が廣田神社の天照大神、生田神社の稚日女尊、住吉大社の住吉三神と同時に祀られたのはやや不思議な印象があります。当地に地祇系賀茂氏が居住していたことも考えられるかもしれませんが、全く系統の異なる山背国造を出自とする山背根子の娘に祀らせたとあるのは猶更謎が深まります。

どのような経緯があったのかは不明ですが、事代主神を祀る当社は美保神社と同様に古くからエビス神として信仰されてきました。

当社では「鶏鳴の聞こゆる里は吾が有縁の地なり」とのお告げがあったと伝えられ、鶏が神使となっています。今はいませんがかつては境内に多数の鶏が飼われていました。

氏子の間ではかつて鶏を食べることはせず、鶏や鶏の絵馬の奉納が盛んに行われ、鶏の羽を使って婦女の歯を染める風習もあったと伝えられています。

現在ではそのような風習は廃れていったようですが、一方で境内社の楠宮稲荷社のアカエイに関する信仰(後述)は現代でも行われ、豊かな信仰文化のあった神社と言えます。

当地付近は阪神大震災の被害が甚大で、当社も社殿が半壊するなど大きな被害を受けました。現在は復興されており、真っ赤な社殿が力強さを放っているかのようにも感じられます。今も震災で被災した人々の心の支えになっている神社です。

境内の様子

当社の一の鳥居は境内の南方600mほどの地に南向きに建っています。

駅からはやや遠回りになってしまうので、現在はこちらから参拝する人は少ないかもしれません。

一の鳥居近くに配置されている狛犬。花崗岩製です。

狛犬の足に布が巻かれており、遠くへ行ってしまった人や家出してしまった人、行方不明になってしまった人などが戻ってくるように「足止め」の意味で行われているものです。同様の風習は大阪府大阪市平野区の杭全神社でも見られます。

一の鳥居からまっすぐ参道を進んでいくと神明鳥居の二の鳥居が南向きに建っており、ここが境内入口となります。

鳥居をくぐって右側(東側)に全体が朱で塗られた手水舎があります。手水鉢は円形で、放射状に設けられた八本の竹から水が出ています。

しかし何故か手水舎の三方に注連縄が掛けられ動線が限られてしまっているので、せっかく八方から利用できる手水が勿体ないようにも感じられます。

二の鳥居をくぐって正面に神門が建っています。銅板葺・平入切妻造の八脚門で、両側に塀が設けられています。

なお、江戸時代の地誌『摂津名所図会』の挿絵には神門は描かれておらず、石段を挟むように聳える二本の木に注連縄が掛けられた様子が描かれています。今で言う注連柱のような木がかつてあったようです。

神門をくぐって正面に社殿が南向きに建っています。社殿は大正年間に火災に遭ったのを昭和三年(1928年)に再建したもので、古いものではありませんが神戸空襲を免れた建築で当地付近では貴重なものです。阪神大震災では半壊しましたが無事に復興されました。

拝殿は銅板葺・平入の入母屋造に桁方向に長い向拝が付き、大きな軒唐破風も付いています。

緑青の屋根と対照的に全体的に朱が施されており、眩しいほどに非常に鮮やかな色彩の社殿となっています。

拝殿の後方に幣殿、そして本殿が並んでいます。本殿は銅板葺の流造。

瑞垣に囲まれて見えづらいですが、本殿の左右それぞれに境内社が鎮座しており、左側(西側)に「八幡社」(御祭神「応神天皇」)が、右側(東側)に「天照皇大御神社」(御祭神「天照大御神」)が鎮座しています。

境内西側

当社は社殿を囲むように数多くの境内社が鎮座しています。

社殿の左側(西側)には二社の境内社が東向きに鎮座しています。

この内、左側(南側)に鎮座するのは「蛭子社」。御祭神は「蛭子神」。

本社には事代主系のエビス神が祀られているのに対し、こちらでは蛭子系のエビス神が祀られていることになります。

右側(北側)には「出雲社」が鎮座。御祭神は「大國主神」。本社の御祭神である事代主神の父神にあたります。

蛭子社と出雲社の間には、それぞれの御祭神に併せてエビス神と大黒天(一般に大国主神と習合される)の石像が置かれています。

境内北側

本社本殿の後方(北側)に「楠宮稲荷社」が南向きに鎮座。御祭神は「倉稲魂神」。

楠宮稲荷社の社殿は本殿の周囲が廻廊となっており、一周することができます。稲荷系の神社ではしばしば見かける構造です。

楠宮稲荷社の廻廊を回りこむと、本殿の後方に大きなクスノキが聳えています。

伝承では、昔暴風があったときに瀬戸内海に生息するアカエイが群れを成して苅藻川を遡り、クスノキに化身したと伝えられています。

これに因みアカエイを食べるのを忌んで願をかけると叶うと言われ、特に痔の治癒には験があるとして広く信仰されています。

現在ではクスノキの前にアカエイを描いた絵馬が多数奉納されています。アカエイの絵馬は当社の傍らで茶店を営んでいた者が始めたと言われ、茶店がなくなった今は神社が引き継いでいます。

なお、同様にアカエイを食べることを忌んで願いを叶えてもらう風習は大阪府大阪市浪速区の廣田神社でも見られます。そちらでも当社と同様に痔の平癒に殊更霊験があると信仰されています。

アカエイは尾に毒があり、刺されると激痛が走るため、「尻」と「痛み」の連想から痔に関する信仰が生じたものと思われます。

今でこそアカエイを食べる機会は殆どありませんが、かつては貴重な蛋白源として重宝され、これを絶つことはそれなりに覚悟が必要だったようです。

案内板

楠宮稲荷社の神木と赤鱏(あかえい)の由来

クスノキの傍らには楠宮稲荷社とは別に「楠鷹稲荷社」が鎮座しています。

本社本殿の後方には賽銭箱が設置されています。

一般にエビス神は耳が遠いとされ、本殿に近い場所で祈願すると叶えてもらえるとする信仰が見られますが、これもその一種なのでしょうか。

境内東側

本社社殿の右側(東側)に二社の境内社が西向きに鎮座しています。

この内、左側(北側)に鎮座するのは「月読社」。御祭神は「月読神」。

境内の南側には正面四間・奥行二間の大きな絵馬殿が建っています。銅板葺の平入入母屋造で、内部は多くの絵馬が掲げられています。

社殿の多くが朱で塗られているのに対し絵馬殿は素木で、当社の建築群の中でも落ち着いた存在と言えます。

境内の東端にも入口があり、真っ赤な鳥居が建っています。地下鉄長田駅や高速長田駅から素直に進めばこの入口に辿り着き、途中には商店街も形成されていることから、現在ではこちらから参拝する人の方が多いかもしれません。

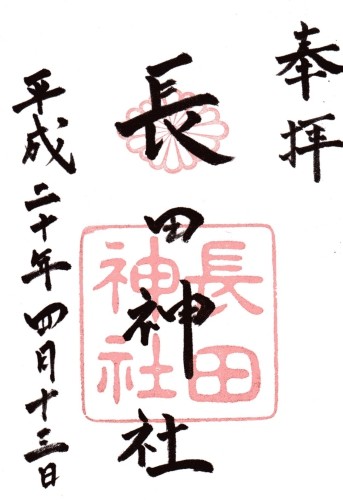

御朱印

由緒

案内板

長田神社

『摂津名所図会』

地図

関係する寺社など

-

広田神社 (兵庫県西宮市大社町)

社号 廣田神社 読み ひろた 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県西宮市大社町 旧国郡 摂津国武庫郡広田村 御祭神 天照大神荒魂(撞賢木厳之御魂天疎向津媛命) 社格 式内社、二十二社、旧官幣大社 例祭 3月1 ...

続きを見る

-

生田神社 (兵庫県神戸市中央区下山手通)

社号 生田神社 読み いくた 通称 旧呼称 鎮座地 兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目 旧国郡 摂津国八部郡生田宮村 御祭神 稚日女尊 社格 式内社、旧官幣中社 例祭 4月15日 式内社 攝津國八部郡 ...

続きを見る