| 社号 | 北野天満宮 |

| 読み | きたの |

| 通称 | 天神さん 等 |

| 旧呼称 | |

| 鎮座地 | 京都府京都市上京区御前通今出川上ル馬喰町 |

| 旧国郡 | 山城国京都 |

| 御祭神 | 菅原道真公 |

| 社格 | 二十二社、旧官幣中社 |

| 例祭 | 8月4日 |

北野天満宮の概要

京都府京都市上京区御前通今出川上ル馬喰町に鎮座する神社です。二十二社の下八社の一つに数えられ、古くから非常に有力な神社です。

当社は讒言により太宰府に左遷され非業の死を遂げた「菅原道真公」の怨念による祟りを鎮めるために菅原道真の霊を祀った神社で、御霊信仰の代表的な神社です。

御霊信仰とは、不慮の死を遂げた人物の霊が恨みを抱えた怨念となり、人々に天災や疫病などの災害といった形で祟りを起こすとし、その人物の霊を祀ることで祟りを鎮め、平和を実現しようとする信仰です。

御霊信仰は平安時代前期において非常に盛んになり、菅原道真の死に先立ち、貞観五年(863年)に神泉苑で不慮の死を遂げて祟りを成したとされる崇道天皇(早良親王)ら六柱の霊を祀る「御霊会」が行なわれました。この祭祀は「上御霊神社」及び「下御霊神社」に継承されていると考えられます。

さて、古墳時代において埴輪などの土器を製作し、古墳の葬送儀礼を担当して勢力を伸ばした「土師氏」は、大化二年(646年)に発布された薄葬令で古墳の造営が終了したことで職掌が大幅に削減され、土師氏の勢力も縮小することになります。

以降は細々と血脈を保ち、奈良時代終わり頃に土師氏は桓武天皇より姓を授けられ「菅原氏」「大江氏」「秋篠氏」に分かれました。この内の菅原氏から輩出されたのが菅原道真です。

菅原道真は年少の頃より漢詩を詠み、優れた才覚を表して官吏に登用され、位階を進めました。

讃岐守に任じられて讃岐国に赴き、帰京後は宇多天皇の寵愛を受け、蔵人頭に任じられたのをはじめ、式部少輔、左京大夫と出世し、さらには遣唐大使に任ぜられて唐へ赴く予定でしたが、唐の滅亡により遣唐使は中止となりました。

その後、菅原道真は権大納言兼右近衛大将に任ぜられ、大納言兼左近衛大将だった藤原時平と共に太政官のトップの地位に昇り詰めました。古墳時代以来振るわなかった土師氏の血筋が平安時代に至りここまで上り詰めたのはまさに驚異的なことだったと言えましょう。

宇多天皇の譲位後、醍醐天皇の御代でも側近として仕え、昌泰二年(899年)には右大臣にまで昇進し、左大臣の藤原時平とツートップの体制が続きましたが、この間に両名の間に確執が発生したようです。

昌泰四年(901年)に菅原道真が従二位に叙せられて間もなく藤原時平の讒言により、菅原道真は大宰員外帥に左遷されました。自費によって大宰府へ移動しなければならなかったばかりか、俸給も与えられず政務にあたることも禁じられ、無念の内に延喜三年(903年)に薨去しました。

藤原時平と醍醐天皇の政治的勝利で終わるかに見えましたが、延喜九年(909年)には藤原時平が病死し、菅原道真の怨霊によるものではないかと噂されるようになりました。

さらに後、藤原時平と共に菅原道真を失脚させたとされる右大臣の源光が延喜十三年(913年)に鷹狩の最中に溺死、延喜二十三年(923年)には醍醐天皇の皇子で皇太子だった保明親王が薨去。これらも菅原道真の怨霊であると恐れられ、同年には右大臣に復されて正二位を授けられました。

しかしそれでも怨霊の祟りは収まらなかったと見え、延長八年(930年)には清涼殿が落雷を受け、藤原清貫が即死、その他多くの公卿や官人らに死傷者が発生しました。天皇の在所に被害が出て死穢を発生させたことは衝撃的で、これを目の当たりにした醍醐天皇は病に伏せ三ヶ月後に崩御しました。

菅原道真の怨霊の祟りがここに極まり、人々を震撼させていた中、天慶五年(942年)に右京七条二坊十三町に住む「多治比文子」という少女に神託があり、またその五年後の天暦元年(947)年に近江国の比良宮の禰宜の子である七歳の少年・太郎丸にも神託がありました。

それに従い天暦元年六月九日に北野の朝日寺の僧・最鎮が菅原道真を祀る社殿を造営したのが当社の始めです。

神託では菅原道真の霊を祀るべき地に一夜にして千本の松が生じるとされ、その通りに当地に松が生えたとも伝えられています。

創建後間もなく朝廷の厚い崇敬を受けるところとなり、正暦四年(993年)五月には正一位と左大臣を、十月には太政大臣を贈られ、さらに後には二十二社に加えられました。

特定の人物が祀られる神社としては異例であり、御霊信仰の根強さ、菅原道真の怨霊への畏怖が当社の隆盛をもたらしたものと言えます。

その一方で当社の神を「火雷天神」と称することに見られるように、雷神としての側面も見られます。清涼殿への落雷という衝撃的な災害が菅原道真の怨霊だとされたことに加え、恨みを抱えた荒ぶる霊が雷に例えられたものでしょう。

さらに『山城国風土記』逸文の丹塗矢の記事や賀茂別雷神社の信仰に見られるように、京都盆地では平安京遷都以前から根強い雷への信仰があったと考えられ、こうした信仰が菅原道真の怨霊と結びついたことも考えられます。

その後中世には一時衰微するも、豊臣秀吉が当社において北野大茶湯を開催したのを始め、慶長年間には豊臣秀頼が片桐且元に命じて現在の豪奢な社殿を造営するなど、現在見られる境内が整えられていきました。

御霊信仰の薄れた江戸時代以降には学問の神として信仰されるようになり、現在でも受験祈願のために非常に多くの人が訪れます。

京都有数の神社であり、今なお多くの観光客の訪れる当社は、平安時代の都人の抱えていた不安や恐れによって始まったものであり、まさに京都の精神文化と共にあったと評価できる神社です。

境内の様子

境内入口。今出川通に面しており、一の鳥居は南東向きに建っています。

京都を代表する大きな神社だけにやはり貫禄のある入口です。

当社には数多くの狛犬が配置されています。

一の鳥居の左右に配置されている最初の狛犬は銅製のもの。

一の鳥居をくぐった様子。長い参道が続き、緩やかに右へカーブしています。

参道途中にある牛の石像。

天満宮は牛が神使とされており、当社も非常に多くの牛の像が配置されています。

なお、天満宮が牛を神使とする理由は「菅原道真が牛に乗って大宰府へ向かったから」「菅原道真の生まれた年が丑年だから」「菅原道真の亡くなった日が丑月丑日だから」などと言われています。

参道のカーブの途中に二の鳥居が建っています。

二の鳥居前に配置されている狛犬。材質はよくわかりません。

参道のカーブが終わりが真っすぐになったところに三の鳥居が建っています。ここからの参道は完全に南北方向になっています。

三の鳥居の左右に配置されている狛犬。花崗岩製です。

三の鳥居をくぐったところにある牛の銅像。覆屋に納められており、撫でることができるように低めに配置されています。

同じ規模のものが参道の左右に配置されています。

三の鳥居の奥、石段の上に銅板葺・平入入母屋造の三間一戸の楼門が建っています。

扁額には「文道大祖 風月本主」とあり、道真の没後に活躍した学者である慶滋保胤や大江匡衡が菅原道真を讃えた言葉です。

楼門の左右の部屋に随身像が安置されており、随身門としても機能しています。

楼門前の狛犬。花崗岩製です。

楼門をくぐった様子。楼門の先に社殿があるわけでなく、楼門前の道をまっすぐ進むと社殿の右端を通ることになります。

社殿は楼門から西側へズレて建てられていることがわかります。

楼門をくぐって右側(東側)に手水舎があります。銅板葺・平入入母屋造のしっかりした建物で、下部に手水鉢が配置されています。

参拝時は2020年のコロナウイルスの拡大により柄杓を用いての手水が撤廃されており、代わりに竹筒から水が注がれ、手水鉢には花やかぼちゃなどが浮かべられていました。

手水舎の傍らにある牛の石像。砂岩製で、ひときわ大きく、目が赤く塗られており一際目立つものです。

楼門をくぐって左側(西側)へ枡形状に進むと正面に社殿があります。

枡形状に参道の折れたところに配置されている狛犬。当社では珍しい(?)砂岩製です。当社の狛犬の中でも比較的古いものと思われます。

正面に進むと「三光門」と呼ばれる中門が南向きに建っています。檜皮葺で平入入母屋造に千鳥破風と唐破風付きの向拝の付いた四脚門。

三光とは日・月・星のことで、当門には日と月の彫刻はありますが星の彫刻はありません。かつて大極殿から当社を望むとこの門の上に北極星が輝いたとも言われ、三光門の由来となっています。

桃山時代の建築で、国指定重要文化財となっています。「天満宮」の扁額は後西天皇の宸筆。

三光門前の狛犬。花崗岩製です。

三光門をくぐって正面に南向きに社殿が並んでいます。

正面に見えるのは拝殿ですが、背後の本殿と石の間と呼ばれる廊下で接続されており、一体的な建物となっています。このような形式を「権現造」と呼びます。

権現造は東照宮など人物霊を祀る神社の形式だとされていますが、香取神宮なども権現造であり、特に権現造は人物霊の神社というわけではありません。

拝殿部分は檜皮葺・平入入母屋造に千鳥破風と軒唐破風の付いたもので、桁行七間の非常に大規模な建築です。

拝殿に接続している本殿、石の間、拝殿左右の楽の間を併せて一棟としており、これらは慶長十二年(1607年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営した桃山建築で、国宝に指定されています。

拝殿前にある灯籠。左側が文政六年(1823年)に有栖川宮の寄進したもので、右側が天和二年(1682年)に霊元天皇の寄進したもの。

同じものが左右にあり、それぞれ一対ずつ建っています。

案内板

霊元天皇御寄進石燈籠 一対

また三光門をくぐって右側(東側)に古い灯籠があり、重要美術品となっています。伝承では渡辺綱が鬼の手から逃れられたことを感謝して奉納したものとされています。

案内板

重要美術品 渡邊綱の燈籠

三光門の左右から拝殿にかけて廻廊が伸びており、拝殿前の空間を区画しています。これらの廻廊も桃山時代の建立で国指定重要文化財。

上写真は左側(西側)の廻廊。

右側(東側)の廻廊は授与所となっています。後世の改造なのかどうかは不明ですが、こちらも同様に国指定重要文化財となっています。

拝殿後方に建つ本殿部分。檜皮葺の五間社入母屋造という大規模な本殿で、先述の通り石の間で拝殿と接続されており併せて一棟の建物となっています。

本殿を囲う透塀は国指定重要文化財。

菅原道真は梅を愛し、大宰府左遷の際も「東風吹かばにほひおこせよ梅の花 主なしとて春を忘るな」と詠み、その梅が一晩のうちに大宰府に飛来したとの伝説もあることから、天満宮は梅鉢紋を神紋とし、境内に梅を植えているところも多くあります。

当社においても例に漏れず、二月下旬から三月上旬にかけては境内のあちこちで梅が咲き、境内を彩ると共に芳香を漂わせます。

境内社の記事でも述べている通り当社には梅園があり、梅の時期には観梅のために多くの人が訪れます。

お知らせ

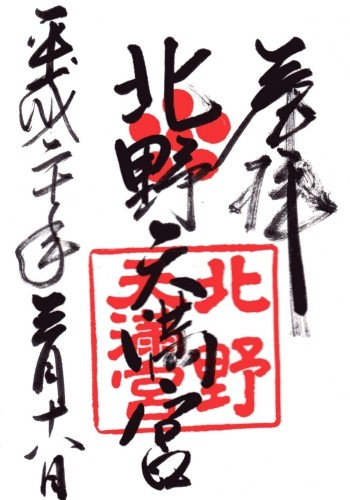

御朱印

由緒

案内板

全国天満宮総本社 北野天満宮

『都名所図会』

地図

関係する寺社等

-

北野天満宮境内社 (京都府京都市上京区御前通今出川上ル馬喰町)

お知らせ 北野天満宮の本社については別記事にて紹介しています。こちらも併せてご覧ください。 北野天満宮の境内社 参道(楼門前)の様子 伴氏社 参道の三の鳥居手前の左側(西側)に東向きに鎮座しているのが ...

続きを見る

-

菅原天満宮 (奈良県奈良市菅原東)

社号 菅原天満宮 読み すがはら/すがわら 通称 旧呼称 鎮座地 奈良県奈良市菅原東1丁目 旧国郡 大和国添下郡菅原村 御祭神 天穂日命、野見宿祢命、菅原道真公 社格 式内社、旧郷社 例祭 10月スポ ...

続きを見る

-

道明寺天満宮 (大阪府藤井寺市道明寺)

社号 道明寺天満宮 読み どうみょうじてんまんぐう 通称 旧呼称 土師神社 等 鎮座地 大阪府藤井寺市道明寺1丁目 旧国郡 河内国志紀郡道明寺村 御祭神 菅原道真、天穂日命、覚寿尼 社格 旧郷社 例祭 ...

続きを見る