| 社号 | 泉井上神社 |

| 読み | いずみいのうえ |

| 通称 | |

| 旧呼称 | 井八神社、井戸ノ森八幡宮 等 |

| 鎮座地 | 大阪府和泉市府中町 |

| 旧国郡 | 和泉国和泉郡府中村 |

| 御祭神 | 神功皇后、仲哀天皇、応神天皇 他45柱 |

| 社格 | 式内社、旧府社、和泉国総社 |

| 例祭 | 10月10日 |

式内社

泉井上神社の概要

大阪府和泉市府中町に鎮座する式内社です。

社伝によれば、神功皇后が三韓征伐の折、当地に立ち寄ったところ一夜にして泉が湧いたのでこれを霊泉とし行宮を設け、後に神社が創建されたと伝えられています。

この泉は現在は涸れており全く形跡がありませんが、「和泉国」の由来になったと言われており、豊臣秀吉も茶の湯にこの泉の水を用いたと伝えられています。

当社の社名もこの泉を井として名付けられたものと思われ、本来はこの泉を守る水神が祀られていたのかもしれません。

当社(泉井上神社)は後述の「和泉国総社」と境内を共有し、また式内社の「和泉神社」も境内に鎮座していますが、この三社の関係は複雑な歴史を辿っています。

和泉国の前身である和泉監が設置された際に泉井上神社に隣接して「和泉国総社」が創建されましたが、いつしか「和泉国総社」が本社として祀られるようになり、また「和泉神社」は泉井上神社の境内と接続した御館森なるところに鎮座していました。

江戸時代中期の地誌『和泉名所図会』の挿絵には府中社(和泉国総社)を本社としてその右側に八幡の社殿が描かれ、これを泉井上神社としています。

明治三年(1870年)に天災に遭い「泉井上神社」は「和泉国総社」に一旦合祀されました。この頃は「和泉神社」が社地の2/3、「和泉国総社」が社地の1/3を占めていたようです。

明治二十八年(1895年)に再び「泉井上神社」が分離して社殿新築、明治四十一年(1908年)に「泉井上神社」が本社となり、「和泉国総社」と「和泉神社」を摂社としました。

このようにどういうわけか明治年間に三社の主客が頻繁に入れ替わったようで、当地が古い神域なのは間違いないですが、泉井上神社が本社となったのはここ100年のことのようです。

和泉国総社

泉井上神社の境内北東側に鎮座しています。先述の通り、元は当地における本社でしたが今は泉井上神社の摂社となっています。

総社とは、その国において祀られる官社を合祀した神社のことです。律令制では国司が新しく着任すると国内の官社を参拝することになっていましたが、平安時代中頃から国府の近くに総社を置き、国内の官社への参拝を省略するようになりました。

ただ、社伝ではこれよりずっと早くに創建されたと伝えられ、霊亀二年(716年)河内国から大鳥郡・和泉郡・日根郡を分割して「和泉監」(和泉国の前身)が設置された時に当社が創建され、和泉五社(大鳥大社、泉穴師神社、聖神社、積川神社、日根神社)を勧請したとしています。

当社は泉井上神社に隣接して創建されましたが、いつしかこちらが本社とされるようになったようです。社殿も慶長十年(1605年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営したものが現存しており、国指定重要文化財となっています。

現在は泉井上神社の摂社となっているものの、立派な社殿を持つ威厳ある神社として今も佇んでいます。

和泉神社

和泉国総社の本殿のある空間に境内社として鎮座している式内社です。

当社の創建、由緒、御祭神は詳らかでありません。一説に当地が「珍県主」の勢力範囲であったことからこの氏族が祖神を祀ったのではとも推測されています。

『新撰姓氏録』和泉国皇別に豊城入彦命の三世孫、御諸別命の後裔であるという「珍県主」が登載されています。

根拠の薄い説ですが、当社南東の府中遺跡で「珎縣主廣足(チヌノアガタヌシヒロタリ)」と書かれた瓦が出土しており、この氏族が居住していた可能性は高いと考えられます。

当社は本来は泉井上神社(かつては和泉国総社)に隣接した「御館森」なる地に鎮座しており、明治年間には社地の2/3を占めるほど大きな神社だったようですが、泉井上神社の御旅所であったことから主客が逆転して現在は泉井上神社の境内社となっています。

御館森がどこにあったかは不明ですが、或いは泉井上神社の南東にある「御館山公園」の辺りでしょうか。

式内社

境内の様子

一の鳥居は境内の南東150mほどの地に南東向きに建っています。

鳥居も灯籠も花崗岩製の白く輝く美しいもので、鳥居は延宝七年(1679年)、灯籠は宝暦九年(1759年)の紀年銘があります。

あまりにも真新しい印象のため前代の銘をそのままに新たに建て直したものかもしれません。

一の鳥居から参道を升形状に進んでいくと二の鳥居が南東向きに建ち、ここから境内へ入ります。

正面奥に社殿が南東向きに並んでいます。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造に千鳥破風と軒唐破風が付いたもの。風薫る5月頃には拝殿前に躑躅が美しく咲き誇ります。

拝殿後方に建つ本殿は銅板葺の妻入切妻造で住吉造に似たものとなっています。

本社拝殿前に「喜田稲荷神社」が南西向きに鎮座。

小さな朱鳥居が建ち、奥に銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

本社拝殿前に配置されている手水鉢。

当社はかつて「和泉国」の由来になったという泉がありましたが、現在は涸れて全く跡形もなく、境内の水場といえばここくらいです。

和泉国総社

境内の北東側に摂社の「和泉国総社」が南西向きに鎮座しています。

概要にも書いた通り、江戸時代にはこちらが本社とされていました。今でも泉井上神社と同格の規模で存在感を放っています。

拝殿は本瓦葺の平入入母屋造に千鳥破風と軒唐破風が付いた割拝殿となっています。

瑞垣で囲われているため普段は見ることが出来ませんが、昔訪れた時に本殿を見せていただきました。

檜皮葺の三間社流造で、慶長十年(1605年)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営した貴重な建築。国指定重要文化財となっています。

和泉国総社本殿の空間に多くの境内社が鎮座しています。

この中のいずれかが式内社の「和泉神社」と思われますが、確認を失念していました。

当社の位置関係を見てみるとこのようになっています。左が泉井上神社で右が和泉国総社。互いに向きが交わる「直交型」の配置です。

江戸時代の地誌『和泉国名所図会』の挿絵は左側に社殿が無く、現在の和泉国総社の右側に並んで泉井上神社(当時は八幡)が描かれています。

その他の境内社等

参道の右側(東側)に「勝手神社」が北西向きに鎮座。

鳥居が建ち、奥の玉垣内に銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

参道を挟んで向かい側、参道の左側(西側)にもやはり北西向きに境内社が鎮座。社名は不明ながら、ネット上には「熊野神社」であるという情報があります。

玉垣に囲まれて銅板葺の一間社流造の社殿が建っています。

なお『和泉名所図会』の挿絵にはこの場所にも池があり、弁天が祀られています。

境内の隅に畿内では珍しい板碑が建っています。

正平三年(1348年)に建てられたもので、元は近隣の和泉寺跡にあったのを移したもの。大阪府指定有形文化財となっています。

案内板

大阪府指定有形文化財

石造板状塔婆

境内周辺の様子

当社の南東に御館山公園があり、その隅に「和泉國府廳趾」と刻まれた石碑が建っています。

この付近一帯は「府中遺跡」と呼ばれる弥生時代以降の遺跡で、奈良時代の文物も出土しており、和泉国府跡であるとも考えられています。

当社に遷座されている式内社「和泉神社」は御館森なる地に鎮座していたといい、正確な場所は不明ですがこの付近だったのかもしれません。

石碑

和泉国由来 御館山国府庁跡

当社の近く、和泉府中駅の南方にある和菓子屋「府中大寺屋」さん。

三笠(どら焼き)とかりんとう饅頭が人気で大変美味です。他にも多くの種類の和菓子を販売しており、目にも楽しいお店でした。

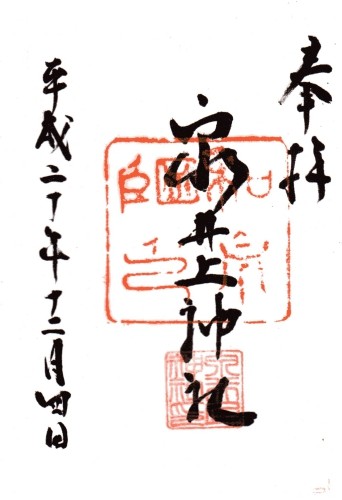

御朱印

由緒

案内板

泉井上神社

案内板

国指定重要文化財

泉井上神社境内社和泉五社総社本殿

案内板

大阪府指定史跡

和泉清水

地図